長崎ネクストスタイル──

JR九州の田中渉長崎支社長と平家達史NBC論説委員に、西九州新幹線の開業効果や今後の街づくりの課題について話を聞きました。

「出発!」

先週末、長崎~武雄温泉間が開業した西九州新幹線。JR九州では当初、部分開業だった博多~鹿児島間の九州新幹線の盛り上がりになぞらえて、”交流人口の増加”を期待しています。

JR九州執行役員 田中渉 長崎支社長:

「九州新幹線鹿児島ルートの一期開業、部分開業の時もかなりたくさんのお客さま、それこそ私どもも驚くほどのたくさんのお客様にご利用いただきましたので」

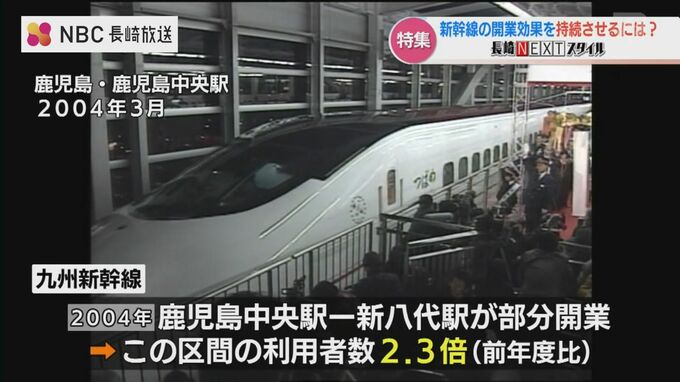

鹿児島中央と博多を結ぶ九州新幹線は2004年に鹿児島、新八代間が部分開業。

博多までの所要時間が90分短縮されたことで、この区間の鉄道利用者数は2.3倍になりました。

JR九州執行役員 田中渉 長崎支社長:

「博多が近くなったことによって、鹿児島の方がみんな博多に行っちゃって鹿児島には誰も来ないんじゃないかという話だったんですけど、蓋を開けてみると大量に鹿児島に観光にお見えになって。

一大消費地である福岡からの入れ込みの方がはるかに大きいんですね。これはやはり長崎に同じようなことが想定できるんじゃないか」

鹿児島の経済団体の調査では、部分開業から3か月間の県外への消費の流出を13億円とした一方、県内への波及効果は45億円を超えたとしています。

NBCの平家達史論説委員は、今回の開業について『一定の経済効果が見込めるもののその継続が重要だ』とした上で、開業後しばらく続くイベントやメディアでの露出などで、『増加する交流人口を一過性のものにしないまちづくりが必要だ』と指摘します。

平家 達史 NBC論説委員:

「長崎に行ってみよう。そういう雰囲気が醸成されている。それが一番の効果だと思います。

問題は”目立つことの賞味期限が短い”ということ。長崎駅の駅舎とかかもめ市場は全国の駅と比較しても観光地らしいものになったなあという感じはするんですね。駅舎から一歩出たその瞬間から、どのように人を受け入れてですね、どのように街に人を回して楽しんでもらうかということが、他の観光地と比べれば、まだハード面もソフト面も十分とは言えない」

特に”周辺道路で発生する渋滞”と”路面電車までの利便性の悪さ”は観光客へマイナスの印象を与えるとした上で、長崎駅周辺は『各観光地への2次交通や周遊性の向上が急務だ』としています。

平家達史 NBC論説委員:

「大事なのは駅を降りてからの”楽しみの確保”とその”継続性”だと思うんですね。長崎の観光地は市街地の南に多い。

そうすると駅からどうやって南側に来てもらうかということを考えなくてはいけない。南側に来てもらうかということを考えなくてはいけない」

もう一つの課題は、中華街のような『名物や名所が一か所に集う観光エリア』が少ないことだと指摘します。

平家 達史 NBC論説委員:

「長崎にないのは集積地なんですね。集積地と考えたときに何がコンテンツなんだろうと考えるとまずは『食』なんですよね。

『食』を考えたときに長崎で獲れる食材と観光客が喜ぶ『食』を考えると、やっぱり ”お寿司” なんですよね」

寿司の集積地として成功した事例が、130件ほどの寿司店が軒を連ねる北海道・小樽市の「小樽寿司屋通り」です。

観光客に寿司をアピールするために名付けられたのが1987年。

その翌年から小樽市の年間観光客数は4年連続で110%を超えました。

平家 達史 NBC論説委員:

「 ”食をテーマにした集積地” は訴求力があると思います。

お寿司は女性も子供も外国人も好きなんですよ。そういうものを集積する寿司屋横丁みたいなものが ”屋根のある浜町とか観光通り” にあると、観光客がまずはそこに行ってみよう。そこからどっかに行ってみようという話になるという風に思います」

開業までにおよそ半世紀と6,000億円以上を費やした西九州新幹線。

平家 達史 NBC論説委員:

「この開業効果を短期間で終わらせないようにイベントだけに頼るようなまちづくりではなく、いつ来ても楽しめる恒久的な楽しい街づくり。これが進むことが必要」

その”開業効果を長期的” なものにできるか ──

新幹線による交流人口の増加を見越したまちづくりが求められることになります。

九州新幹線(博多~鹿児島)は全線開業が見通せた状態での部分開業で、2011年には全線開業し、その年の経済波及効果は463億7600万円と試算されています。

いかに西九州新幹線の開業効果を持続させ県内経済に波及させていくことができるかが注目されます。