“敵対的買収”は過去の話?真山さん「日本が宝の山とバレた」

藤森祥平キャスター:

2023年と比較すると外国企業が日本企業を買収する額が17倍ということですが、なぜ日本企業を買収するのでしょうか。

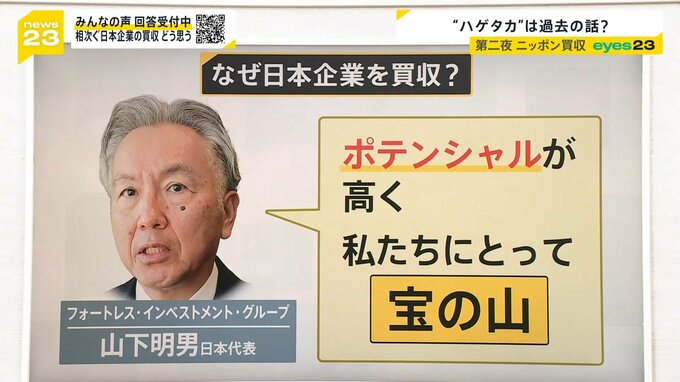

ハワイアンズを買収したフォートレス・インベストメント・グループの山下日本代表は「日本企業のポテンシャルが高く、私たちにとって宝の山」としています。つまり、日本企業の人材も技術も素晴らしいから買収するということですが、これは良いことだと捉えていますか。

小説家 真山仁さん:

「ポテンシャル」がキーワードで、つまり可能性があるのに企業の価値が安いのです。買収して、少し手を入れるだけで一気に価値が上がるような企業は、買いに入られます。

今の時代、潰れそうな会社をM&Aするというのは珍しく、「投資でもっと良くなり世界に広げられる」、「日本国内で利益が上がるのであればそれでいい」と可能性のある会社を買収するという考えが広がってきています。ネガティブな買収の時代は終わり、日本が「宝の山」だとバレたのだと思いますし、この動きはもっと広がると思います。

小川彩佳キャスター:

外資からの買収というと“敵対的買収”をイメージして不安に思う人もいると思いますが、今は、そういうことはあまりないということですか。

真山さん:

“敵対的買収”という言葉はあまりメディアに出てこなくなったように感じます。

日本製鉄がUSスチールを買収する際に大騒ぎになりましたが、結局、両企業にとってウィンウィンで、敵対していませんでした。ただ、USスチールの買収は、アメリカにとってシンボルのようなものを買われるのと同じなので、政府は「反対」していたわけです。つまり敵対というのは、もう“メンツの問題”になってきている。

逆に買収することで、いらないものを切り捨てるなどシナジー効果が起きて、両国の製鉄業が良くなることもあるでしょう。それによって被害を被る従業員はいるかもしれませんが、長く続くというのは企業の一つの使命ですから、多くの従業員を養うのであれば、よりM&Aをして強くなっていく必要があります。「世界に良いものを伝えませんか」という中に日本の企業が入り込んできたといえるでしょう。

日本企業が国内で儲かるだけで十分利益が出るのであれば、それでいいという考え方もあります。日本の経営者にはお金がないので、「お金さえあれば良くなる」のであれば(買収したいという企業は)いくらでも出てくるでしょう。なので、“買われる会社”は胸を張っていいと思います。

「それでも自分たちでやりたい」というのであれば、彼らに、投資をしてもらって経営は自分たちで続けたいと交渉するという方法があります。いわゆる株主になるだけなので、場合によっては「あなたたちが経営しなさい」というところも多くあります。これからは、交渉勝負の時代になるかもしれません。