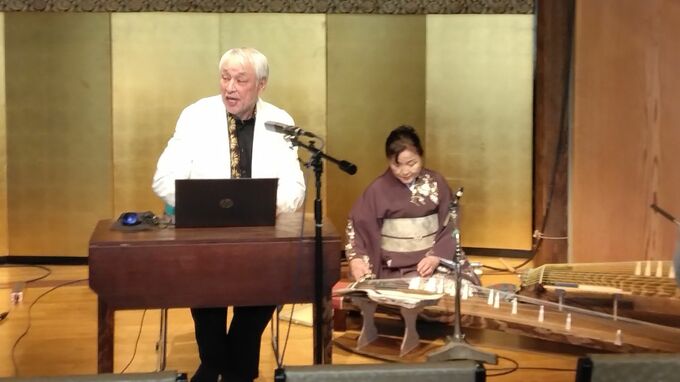

俳優・原田大二郎さんの朗読会「内田百閒を読む」が、12月14日、岡山市北区の蔭凉寺で開かれました。

朗読したのは、内田百閒の「柳検校の小閑」。目の不自由な柳検校が三木先生にほのかな恋心を抱き、静かに揺れ動く感情や、三木先生の清楚でありながら芯の強さが端々に感じられる様子を、木村西葉さんの箏にあわせ、朗読しました。

朗読や演技の魅力について、原田大二郎さんにうかがいました。

役者として成熟した60歳以降は「穫り入れ」だと思っていたら大間違い

ー柳検校や三木先生の人柄が伝わってくる朗読でした。箏は、情景描写や場面の転換点として効果的に演奏されていました。

(原田大二郎さん)

「朗読と箏の共演の面白さは、即興で息を合わせて生み出す空気感にある。その点では、木村さんの音があることで、こちらも乗って読むことができましたね」

「朗読は、聴く人の理解力によってさまざまに受け止められるから、そういう意味では、読む人、弾く人、聴く人、みんなでつくる舞台です」

「地の文は、作者の内田百閒になりきって読む。そのためには、百閒がどんな人物だったかを研究して想像します。百閒さんは、付き合いづらい人のような感じがしてるんだよね。こっちの考えや行動を全部見透かされているような気がする。比較的、苦手な人だね。まだ内田百閒から『お前には正体を見せないぞ』と言われているような気がします」

「登場人物のセリフは、その人物になりきって読む。それは、特に自分の中で『切り替えよう』という意識があるわけではなく、自然にできますね」

「朗読は、演技とはまた違う。演技より派手にできるね。朗読のセリフのほうが好きですね」

ー生まれ持ったセンスによるものなのでしょうか。

(原田大二郎さん)

「僕は20歳で役者を志したから、最初の20年は、役者としてどんな修行が必要なのか、その入り口を探す時代でしたね。役者を志して20年が経った40歳になってはじめて『あ、修行の入口が見つかった。この自分を豊かにしていくことが修行なんだ』っていうことに気づいた。それで20年やって、60歳になってはじめて一人前になる気がする」

「60歳からの20年は、さあいよいよ『穫り入れ時期』のときだと思って過ごしてきたけど、80歳になってみて思うのは、『穫り入れ』なんてとんでもないということ。役者としてはまだ修行が足りないなということね。これからは、もう一回修行のし直し。60歳のときに気づいておくべきだった(笑)」