原子力規制委員会が誕生して10年が経ちました。岸田総理は原発をクリーンエネルギーと位置づけ、今後、再稼働のみならず、新増設する考えも表明しています。そうした中、今、原発がテーマの映画が話題となっているので取材しました。

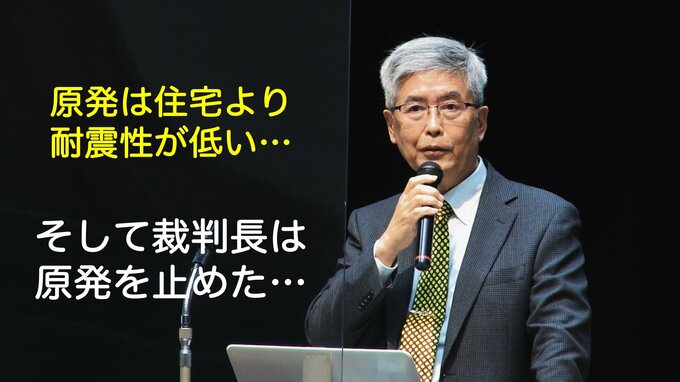

■裁判長はなぜ原発をとめたのか?

映画のタイトルは「原発をとめた裁判長」。2014年に福井県の大飯原発の運転差し止めを命じる判決を下した元裁判長で、現在は、原発の危険性を訴える活動をしている樋口英明さんらに注目したドキュメンタリーです。まず、樋口さんに伺いました。

ーーなぜ原発をとめたのでしょうか?

福井地方裁判所 元裁判長 樋口英明さん

「極めて危険だからです。原発の被害は馬鹿でかい、だから事故発生確率を落とさなきゃいけない、地震大国日本で事故発生確率が低いということは、極めて高い耐震性が原発にあるということでなければならない。しかし、わが国の原発の耐震性は極めて低いんです」

ーー原発は頑丈なイメージですが…

福井地方裁判所 元裁判長 樋口英明さん

「私が「耐震性が低い」と言ってるのは、「原子炉の耐震性が低い」という意味じゃないんです。福島原発事故は、停電したために原子炉を冷やせなくなって、ウラン燃料が溶け落ちて、原子炉も壊れてしまったんです。だから問題は、配電・配管の耐震性なんです。配電や配管の耐震性は極めて低いんですよ」

樋口さんによれば、当時の裁判での判断の基準は「安全か、安全じゃないか」というシンプルなものだったそうです。

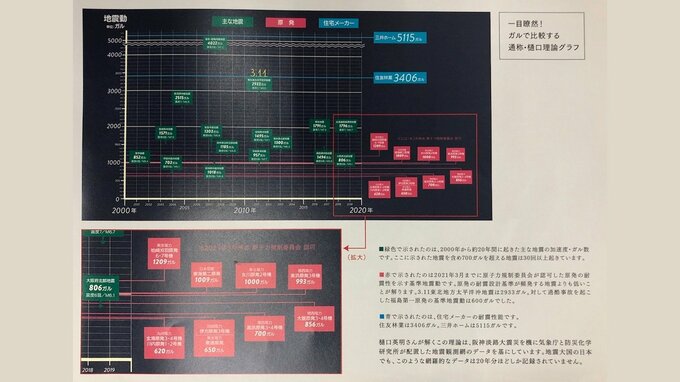

全国の原発については、2005年以降、安全対策の基準値を超える大きな地震が5度あったと指摘。こんな低い基準の対策では安全と言えないとしました。

これに対し電力側は、実際にはその1.8倍の地震まで耐えられるとしましたが、これに対しても、過去の例から、その規模を超える地震が大飯原発で起こらないとは言い切れない、として、運転差し止めを命じました。

■一般住宅より原発の方が「耐震性が低い」

ここまで、とてもわかりやすい判断ですが、さらに伺うと、怖い話もありました。それは「原発は、一般の住宅より、耐震性が低い」というこということです。地震の強さを示す単位「ガル」で説明してもらいました。

ーー原発は住宅より耐震性が低い?

福井地方裁判所 元裁判長 樋口英明さん

「一般の住宅メーカーの住宅ですが、住友林業の場合はおよそ3400ガル、三井ホームの場合は5100ガルぐらいまで耐えられる。他方、原発の方は、大飯原発の耐震性は、現在856ガルなんですよ」

ーーずい分、差がありますね?

福井地方裁判所 元裁判長 樋口英明さん

「しかも住宅メーカーの場合は、そこまで耐えられることが実験済みなんです。一方、原発の場合は、実験したわけじゃないんです。コンピュータシミュレーションで「そこまでいけるはずだ」という数字なんですね。科学者にとっては、実験の方が遥かに信頼性が高いのは常識ですね」

ーー歴然としてますね…

福井地方裁判所 元裁判長 樋口英明さん

「数字が高い上に信頼性があるのが、大手ハウスメーカーです。一方、数字が低いし、単なるコンピュータシミュレーションっていうのが原発なんです。差は歴然だと思いますね」

パンフレットでも紹介されている樋口さんの主張。青い表記の大手不動産の住宅より、赤い表記の原発のほうが、耐震性が低いところにあります。衝撃的ですね。

これについて電力側は、原発と住宅では、揺れをはかる場所が違うという説明をしているようです。揺れは、岩盤と地表だと地表のほうが大きく、原発の耐震性の計算は、岩盤での揺れを基準としているので、さらに大きい地表の揺れにも対応できる、という反論です。

しかし調べてみると、樋口さんによれば、地表の揺れと、岩盤の揺れが同程度ということも多いので、地表の大きな揺れに対応できる住宅の方が丈夫だということでした。

■なぜ高裁でひっくり返ったのか?

樋口さんの福井地裁での判決、運転差し止めは、その後、名古屋高裁の金沢支部でひっくり返されます。

原発訴訟では、こうしてひっくり返るケースも多いのですが、樋口さんの言うように原発が危険なのなら、裁判では、すべて止める方向になるはず。

では、なぜ、裁判で、次々と原発の再稼働が認められるのか?こちらも樋口さんに伺ったところ、「それは「安全か安全じゃないか」ではなく、「原子力規制委員会が決めた基準に適合しているかどうか」、手続きが正しいかどうかで判断してしまうからです。」ということでした。