大量発生した“ウニ”「週末はほとんど駆除活動」

三重県南伊勢町の海の中での異変は他にも。11月30日に取材したのはウニの駆除活動。と言っても、トゲに毒がある「ガンガゼ」という「ウニ」の一種です。なぜ、駆除しなければならないのか?

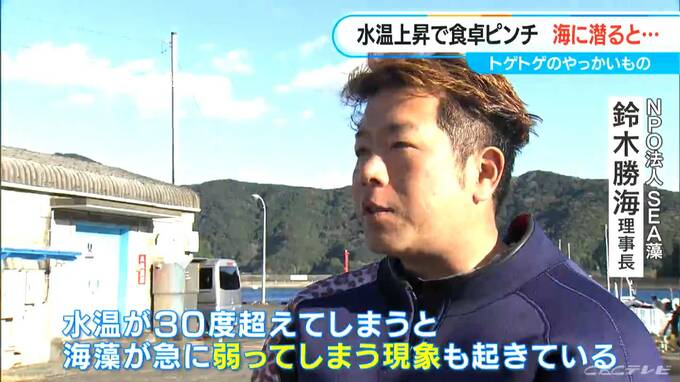

(NPO法人SEA藻 鈴木勝海理事長)

「ガンガゼは一般のウニに比べて、トゲが長くて海の有機物をかじって生きている。岩に付着する海藻の種なども全てかじってしまう」

鈴木さんらNPO法人「SEA藻」は、東海地方の海が元の姿を取り戻すために、2015年からガンガゼの駆除を行ってきました。

(鈴木理事長)

「週末はほとんどガンガゼ駆除をしている状態」

鈴木さんによるとガンガゼを水槽で飼うと、アクリル板に付着する藻を食べる際にアクリル板ごとかじってしまうとのこと。

海だと岩がつるつるの状態になってしまう、磯焼けの状態が起きてしまいます。

(鈴木理事長)

「温暖化のせいでガンガゼも常に年中食欲がある状態。水温が真夏で30度を超えてしまうと、海藻が急に弱ってしまう現象も起きている」

「ゴキブリみたいな感じ。そこら中に黒いのが」

では、ガンガゼのいる海の中はいまどんな状態なのか?潜った瞬間にその姿が目に飛びこんできました。長いとげを持つ真っ黒なガンガゼ。

この日は9人で潜り、棒の先で半分に割っていきます。合計1時間半あまりのダイビングで、約2万個のガンガゼを駆除。終わりが見えない活動です。

(鈴木理事長)

「ゴキブリみたいな感じ。そこら中に黒いのがいる。ぱっと見おいしそうな中身に見えるんですけど、実際食べてみると苦みが強い」

鈴木さんも温暖化の影響を心配します。昔はいなかった南方系の魚も目立つようになったといいます。

また、ブダイやアイゴなど海藻を食べる魚も、南伊勢の海で多くなっていて地元漁師はこう証言します。

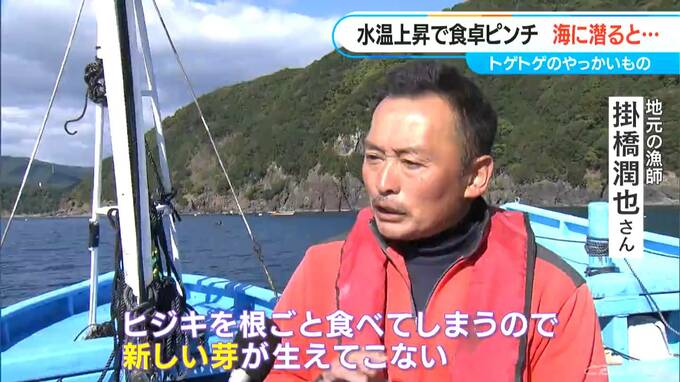

(漁師 掛橋潤也さん)

「ヒジキを根ごと食べてしまうので、新しい芽が生えてこない。ガンガゼを駆除してもらって、新たに種をまいてヒジキを育てている。後の子どもらにも残るような海底を、資源を残してあげたいのでありがたい活動」

…とはいえ、元の海に完全に戻すのは厳しいと感じています。

(掛橋さん)

「何年か前から海の地形、海底が全然変わってきて、今までいたサザエやアワビなどがいなくなり、海藻類がほとんどとれなくなった」