日雇労働者の街として知られる大阪市西成区のあいりん地区。その象徴的な施設「あいりん総合センター」は建て替えが決まり、生活を続けていた人たちが強制退去に。そもそもあいりん地区とはどんな街で、今後どんな未来を目指せばいいのか?あいりん地区ガイドの水野阿修羅さんと、関西学院大学・白波瀬達也教授に聞きました。

「あいりん地区」昔は大阪・日本橋あたりにあった

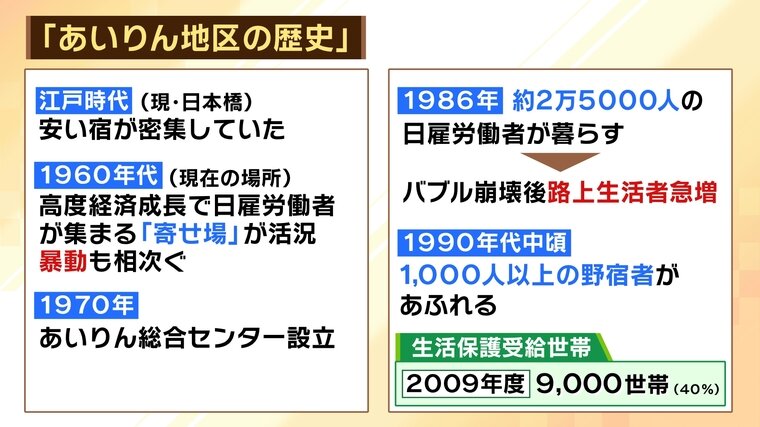

JR大阪環状線の新今宮駅前に位置するあいりん地区。その歴史は江戸時代まで遡ります。

当時は「ドヤ街」と言われる安い宿が、現在の大阪・日本橋のあたりに密集していました。その後、現在の場所に移り、1960年代の高度経済成長で日雇労働者が全国から集まる場所に。一方で“労働環境の不満”から暴動も相次ぎました。

そこで、不満を少しでも改善しようと1970年に設立されたのが、労働相談などを行う「あいりん総合センター」です。

バブル期の1986年には、約2万5000人もの日雇労働がこの場所で暮らすようになります。しかしバブル崩壊後、路上生活者が急増し治安は悪化。1990年代中頃には1000人以上の野宿者であふれた時期もあり、生活保護受給世帯も増えていきました。

水野阿修羅さんによりますと、日本橋のあたりから現在の場所に移動した背景には、明治時代に感染症が流行し簡易宿が営業停止になったことがあるそうです。

営業停止の範囲は「大阪市内」でしたが、明治時代の行政の区分では、JR新今宮駅の線路の北側が大阪市だったため、市内に近く簡易宿を営業できる場所として現在の場所(当時は今宮村)に移り、労働者も集まっていったということです。