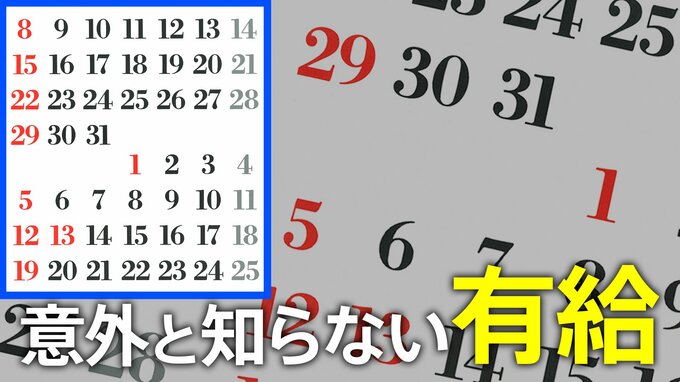

日々、仕事に熱中していても、忘れてはいけないのが休み。働く人で「休み」というと、「有給休暇(有給)」を思い浮かべる人もいるだろう。ある会社員は「『有給取得させていただき、ありがとうございます』と言わなければならないことが疑問だ」という声を上げる。ありがとうと言って取得しなければならないものなのか──。年末年始を前に、意外と知らない有給休暇の基本や、誰がどのようなタイミングでとれるのかを専門家に聞いた。

アルバイトも対象 そもそも「有給」とは

有給について街で話を聞くと、「思い立った時や休みたい時に休めない」(26歳男性・営業職)、「社内スケジュール的にどうしても忙しい時期には、極力取らないようにずらさないと、なんか一言言われるだろうと思う」(36歳女性・事務職)という人もいた。

また、美容院で週に3日アルバイトをしているという女性からは「取りづらいだったり、無いものだと思えといったものがあったりすると思うので、あるなら、平等に取りやすい会社だったらいいなと思う」(20歳・専門学生)という心配の声もあがった。

有給について多くの人から相談を受ける「社会保険労務士法人とうかい」の小栗多喜子さんに、有給を取得するにはどうすれば良いのか、話を聞いた。

社会保険労務士 小栗多喜子さん

「従業員からしたら、『私、有給ありますよね』と言えばいいというだけです。(会社は)『無い』とは言えないので、それさえ言えれば大丈夫かなと思います。

もし『無い』と言っている会社がいたら、法律を知らないで言っているケースがあります。他にも、週に1回も働いてない人で、付与されていない可能性もあります」

そもそも何日分の有給があるのか、付与されるタイミングはいつなのか、知らない人もいるのではないだろうか。

厚生労働省によると、有給休暇とは「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇」のこと。有給を取得しても賃金が減額されることはない。

その対象は、付与日の直近1年間の出勤率が8割以上の従業員。採用から6か月を経過した日にまず10日が付与される。その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなければならないとされている。

付与される日数を具体的に見ていくと、採用から6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月で20日とされている。

有給は、パートやアルバイトの従業員も対象で、仮に週1回の勤務だったとしても、全労働日の8割以上の勤務を6か月続けると、1日の有給を与えなければならない。

さらに、2019年4月には労働基準法が改正され、年に5日の有給取得が義務化されていて、取得できていない場合は、会社に対し、1人あたり30万円以下の罰則がある。

“忙しくて取れない”という人もいるが、有給は“分けて取る”こともできるという。

社会保険労務士 小栗多喜子さん

「取りづらい方は半休を10回取ってもいいんです。時間単位の有給は認められないのですが、0.5日の有給10回でも年5日の取得となります」