退職金のルーツは?「高度経済成長期」がカギ?

では、少し脱線しますが退職金のルーツはどんなところにあるのでしょうか?

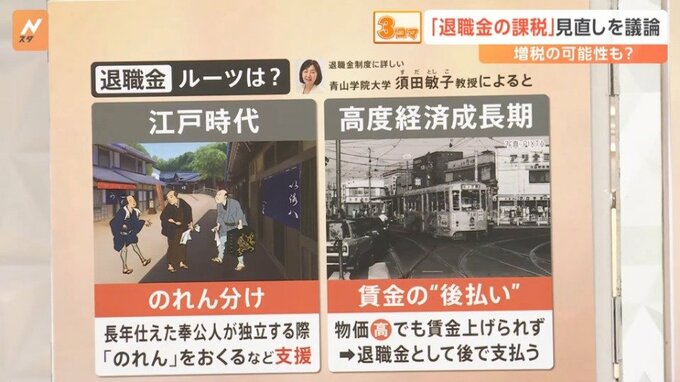

退職金制度に詳しい青山学院大学の須田敏子教授によると、江戸時代にさかのぼるといいます。

「のれん分け」という言葉がありますが、長年仕えた奉公人が独立する際に「のれん」を送るなど支援しました。この時はお金ではなくて、物で支援していました。

では、退職金はどうなのでしょうか?それは高度経済成長期なのではないかということです。

高度経済成長期に物価がどんどん上がっても賃金を上げられず、退職金として後で支払うということで、従業員に納得してもらったという形だそうです。

老後の保障としても良いということで、どんどん導入する企業が増えていったということです。

退職金の使い方は?「日常生活費への充当」「住宅ローンの返済」

退職金を導入している企業はどれぐらいあるのでしょうか?

30人以上を雇用する民間企業の74.9%に上るということで結構多いですよね。(厚労省「令和5年就労条件総合調査」より)

では、退職金の使い道はどうでしょうか?

1位 預貯金(59.3%)

2位 日常生活費への充当(25.6%)

3位 旅行等の趣味(21.7%)

4位 住宅ローンの返済(20.8%)

5位 金融商品の購入(20.3%)

(投資信託協会 2022年3月発表 調査対象:60歳以上の男女)

老後に退職金を使いたいという思いもこの数字からは読み取れます。