先日行われた米大統領選挙は、トランプ氏がホワイトハウスにカムバックする結果となった。11月11日にRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演した飯田和郎・元RKB解説委員長が、「トランプ次期大統領と世界」というテーマで、今後の展望についてコメントした。

不安感がぬぐえないトランプ氏の返り咲き

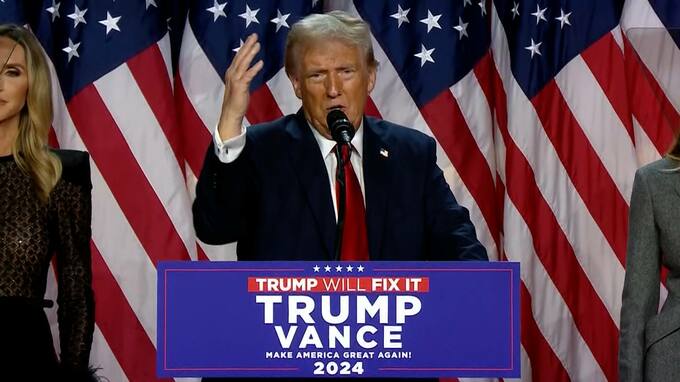

トランプ氏が勝利宣言したのは、日本時間11月6日の午後。それに続いて、米大手メディアも、次々とトランプ氏の「大統領返り咲き」を報じた。あれから間もなく1週間。米国人ではない我々も、いまだによどんだ気持ち、不安感がぬぐえないのではないか。

と言うのも、トランプ氏は前回大統領在任中に2回、弾劾訴追を受けた。退任後も複数の罪で刑事訴追や有罪の評決を受けた。その人物が、なぜこれほどの支持を得ているのか。外国のことながら、「これから世界はどうなっていくのか」という思いだ。

米国人は何を重んじるか? 米CNNなどが実施したものだが、今回の大統領選投票後の出口調査によると、「最も重要な課題は何か?」という設問に対し、有権者は全体の35%が「民主主義のあり方」と答え、最も多かった。次が「経済」と答えた人で31%だった。

ただ、その「民主主義が最も重要な課題だ」と回答した人の81%が、民主党のハリス副大統領に投票していた。一方、2番目に多かった「経済」と答えた人の79%がトランプ氏に投票した。それも含めて、大統領選挙の結果は、米国民の選択。しかし、国際情勢を見渡すと、やはり「民主主義が損なわれ、このままでは大きく後退してしまうのではないか」という強い懸念がある。

“米国分断”で中国やロシアは「好機到来」

ウクライナに戦争を仕掛けたロシア、覇権主義的な色彩を濃くする中国。その中露と深く結びつく北朝鮮やイラン。パレスチナとイスラエルの戦火もやまない。先週のこのコーナーで、私は「2人の大統領候補のうち、中国は『トランプ大統領“復活”』の方がやりにくいのではないか」と言った。

確かに、トランプ氏は「中国からの輸入品には一律60%の関税をかける」と宣言している。米国最優先、極端な保護主義を打ち出すと見られている。そうなれば、中国は米国に報復関税をかける。貿易戦争になる。どちらも疲弊するかもしれない。

しかし、一方で、その米国最優先、自国第一主義という、トランプ流の手法を、中国、そしてロシアは「今こそチャンスだ」「好機到来」と感じているような気がする。

中国にロシア、イランに北朝鮮。これらの国々が結びあって、米国主導で築かれてきた世界秩序を崩そうとしている。その一環として、中国とロシアは中心になって地域協力組織「上海協力機構」という枠組みをつくっているが、昨年、ここにイランが加盟した。

もう一つの中ロが主導する国際組織に、主要新興国のグループ「BRICS」がある。こちらにも今年1月末、イランなどの新規加盟が決まり、加盟国は5か国から9か国になった。日米を含む先進7か国(G7)に対抗する姿勢を明確にし、自らの影響力を強めようという動きだ。米国流の価値観、米国流の民主主義という価値観を受け入れない、または一線を画する国々だ。

一方、米国自身が自らの価値観を軽んじて、国内で分断が進み内向きになる。そして、米国と価値観を共にしてきた国々との間でも、安全保障や経済でトランプ流の取引(=deal)によって損得勘定が優先されれば、米国は求心力を失う。秩序を守るための規範(=モデル)を損なえば、中国やロシアといった国々の、思惑どおり、都合がよくなってしまう。