「数を追うな」星野氏の新戦略「レスポンシブルツーリズム」とは

今は、とにかく戻そうという機運が高まっちゃってるんですけど、私は数字を追うよりも、「問題を解決しながらゆっくり戻していく」っていう工夫、我慢強い戻し方が大事なんじゃないかと思います。―――地域別の訪日外国人、コロナ前は46%が中国から、韓国、台湾、香港、アメリカ、タイの順でおよそ8割はアジアということになります。(大阪・2019年)

日本は8割以上アジアに依存しちゃっていたんですね。それは日本の観光の姿としては弱いです。東京は30%が欧米からですが、大阪の場合10%しかないんです。世界の旅行市場は実は欧米から情報が発信されています。アジアで調査しても「欧米人が憧れるところに行きたい」って言うんですよ。ですから、欧米にもっと大阪のブランド力をプロモーションしていくってことは、長期的にはサステイナブルな観光の力になっていくんです。アジアに依存しすぎていたってことをもう1回認識して、ここを戻そうと数字ばっかり言うんではなくて、やはり長期的に、今こそ欧米にいらしていただけるような予算の配分、力の入れ方が大事だと思います。

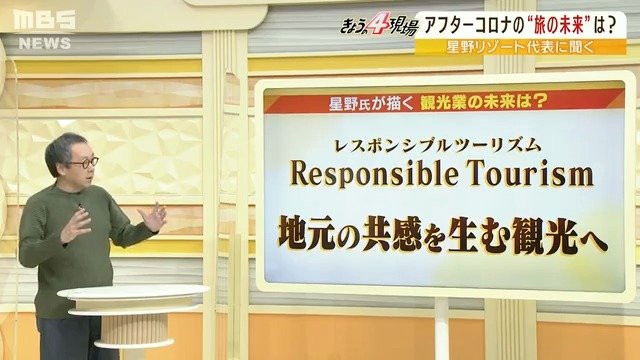

―――今後の話、星野さんが描く、観光業の未来は「レスポンシブルツーリズム=地元の共感を生む観光へ」これは?

そうですね、アフターコロナになるときに世界中の有名観光地は、2019年に戻ろうとしているんじゃなくて違った観光の姿を求めようとして、そのキーワードがこちらです。何を言っているかっていうと、地元のためになる観光産業になりたい、そのために地元の文化をしっかりと理解してくれる観光客にしよう。一泊で次の場所へ行っちゃうんじゃなくて、ニ泊三泊して、地元のレストランやバーに寄ってくれる観光客を呼んでこようと。

人数を昨年比で増やしていこうという発想よりも、どんな人たちに来てもらえるかそれが地元の人たちの共感を得る。ホテル業界とかバス電車だけじゃなくて、地元の人たちに、観光産業が強くなって良かったよねと言ってもらえるような観光産業を育てようじゃないか、世界中が今そっちの方向へ行っているんですね。私は大阪も日本もそっちに行くべきだって思っています。

ちょっと懸念しているのは、2019年の数字に戻そうとして、今日本は3000万人を超えて6000万人のインバウンドを目標にしているんですけど、数を目標にするんじゃなくて、「どこにどんな人がいらしていただきたいかってことを目標にしなきゃいけない」と思っています。

(2022年9月14日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)