飲料水など物品の購入は進んだが…本質的な防災行動には繋がらず

「臨時情報」が発表され、特別な注意の呼びかけも終了した後の2024年8月下旬、関西大学社会安全学部教授の林能成氏らは8都府県の計3200人を対象にアンケート調査を実施した。2023年7月の調査結果と比較するため、可能な限り同じ条件で調査を行ったという。

どのような防災対策を実施しているか尋ねたところ、「飲料水を準備している」が53.8%→64.7%、「非常用のトイレを準備している」が24.8%→32.8%になるなど、物品の購入によって短期間に完結できる対策は実施率が10ポイント程度上昇していた。

一方、将来転居する際に「耐震性能を重視する」「津波浸水域を避ける」等、地震や津波への本質的な備えを促進する効果は大きくなかった。また、臨時情報が示す大規模地震の発生確率がたとえ低くても「何もしない」人は一年前と比較して減少した一方、その受け皿となったのはもっぱら「非常持ち出し品の確認」で、推奨される上位の行動(家具の固定の確認等)には結びついていないことがわかったという。

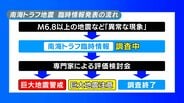

「(巨大地震注意)」→「(地震準備強化)」への見直しを提言

林氏は「日頃からの地震への備えの再確認というが、備えの具体的な中身が伝わっておらず、情報を出す側の願いが届いていない」と述べ、「日頃からの…」という表現を変更すべきだと指摘する。さらに「臨時情報(巨大地震注意)」についても情報名の変更か廃止が望ましいとして、次のように提言する。

林能成・関西大学社会安全学部教授

「臨時情報が期待しているのは地震の備えの促進のはずなのに、あたかも科学的に地震の予知がなされたかのような誤った印象だけを情報の受け手に与えてしまっています。目的をわかりやすくストレートに表現するため、『臨時情報(巨大地震注意)』を『臨時情報(地震準備強化)』に変えてみてはどうでしょうか」