大震法の“亡霊”に引きずられた制度設計

石橋氏はまた、制度設計にも不備があったために一部で過剰と思える反応を引き起こしたと指摘した。

石橋克彦・神戸大学名誉教授

「(「臨時情報」のしくみは)どうも大震法、大規模地震対策特別措置法の発想を引きずっている感があります」

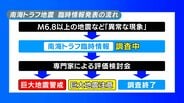

大震法は、東海地震を念頭に地震の予知が可能との前提で1978年6月に成立した法律で、気象庁が東海地震の発生を予知した場合に内閣総理大臣が警戒宣言を発令し特別な防災対応をとることなどが定められている。そして、この大震法が制定されるきっかけとなったのが、1976年に石橋氏(当時は東京大学理学部助手)が唱えた「駿河湾地震説」(後の「東海地震説」)だった。その後、「予知は可能」を前提とする防災対応が長く続いたが、東日本大震災を機に見直す気運が高まり、政府は2017年、防災対応の前提を「予知は不可能」へと180度転換し、警戒宣言も事実上廃止された。

ところが、石橋氏は言う。「大震法の“亡霊”がある」と。

石橋克彦・神戸大学名誉教授

「臨時情報体制はある種の短期的な地震発生予測みたいなものが可能だという前提で、臨時情報が発表されて内閣府の呼びかけで国民が一斉に防災行動を起こす。つまり何かのトリガーというかスイッチが入ると防災対応が始まるという、その大きな図式は(大震法を)踏襲しているわけです」

大震法の否定から始まったはずの新たな防災対応が、皮肉にも大震法をもとにした防災対応とよく似た構造になっているというのだ。大震法の発想に今なお影響されている現状について、石橋氏は「地震発生の予測が可能だ」との誤解が社会に広がるおそれがあるとの懸念を示し、南海トラフ巨大地震は「不意打ちで起きる可能性の方が高い」と強調する。だからこそ、地震は突然発生するとの前提で「社会を地震に対して強くすることが根本的に大事だ」とも。