ソフト面の対策「ため池ハザードマップ」だが・・・

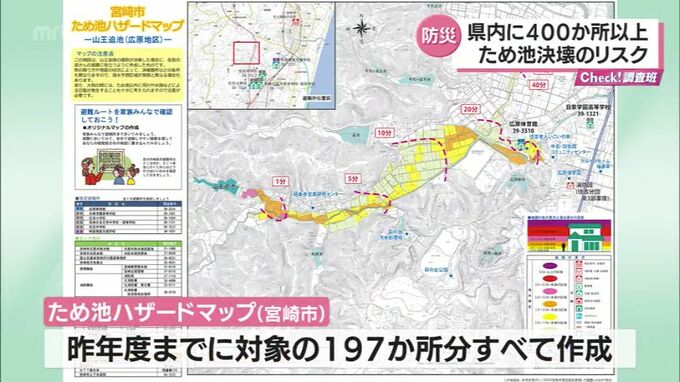

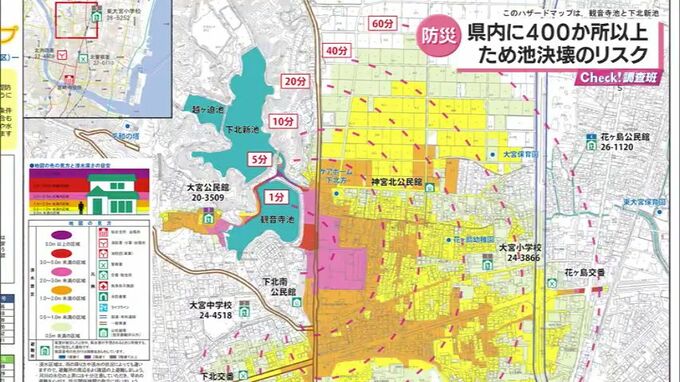

一方、ソフト面の対策となるのが、ハザードマップの作成。

宮崎市では、昨年度までに、対象となるため池197か所分について、すべて作成を終えた。

マップには、ため池の堤防が決壊した場合の浸水エリアや避難所が示されている。

周辺住民に聞いてみると・・・

(ため池周辺の保育園園長)

「(見たこと)あります。特に梅雨時、6月くらいは水害の訓練を入れている」

一方、ハザードマップを見たことがないという住民も・・・

(中池周辺の住民)

「いや、この辺の地図は持っているが、ため池(ハザードマップ)は特別ない」

「ないです。大雨の時は、家族とかで『決壊したらやばいよね』と話したりはしている」

専門家からの指摘

西日本豪雨の被災地などを調査したことのある専門家は、次のように指摘する。

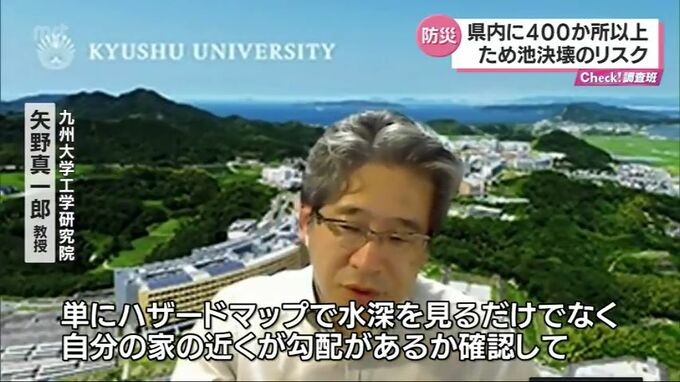

(九州大学工学研究院 矢野真一郎教授)

「単にハザードマップで水深を見るだけでなく、自分の家の近くが勾配があるか確認して、勾配があるようなところにお住まいの人は、同じ50センチ浸かるにしても流速がある50センチと流速がない50センチは意味が違う。そういったところも意識すれば、より安全性が高まると思う」

県内各地に点在するため池。

身近にあるリスクを決して見過ごしてはならない。

※MRTテレビ「Check!」9月13日(火)放送 「Check!調査班」より