チームで生活を支える

地域での生活を始めるにあたり、宅野さんを中心としたチームで宅野さんのニーズをかなえるプランを作成。看護師の中尾香織さんは、そのときから宅野さんを支える1人です。

看護師・中尾香織さん

「宅野さんが外で活動できていれば、それだけ体調も安定していいということなので、その辺で見守りながら」

宅野さん

「いざとなったときにわかってもらえている人に見てもらえるっていう、安心感はすごいあります」

週に3回ある訪問入浴のあと、この日は2週間に1回の往診もある日でした。小児神経を専門とする綿野医師が宅野さんの体調を診たり、薬の処方をしたりします。

よしとみクリニック・綿野友美院長

「呼吸器のことも全部把握しているし、薬も全部すごく詳しく知っているので、ちょっとした変化も自分が全部、自己プロデュースがすごいんですね」

綿野医師は、宅野さんを15年以上担当しています。

綿野医師

「本人が自立して暮らしたいっていう強い気持ちがあるから、みんながわかりましたというか、そうだね、じゃあここ私が支援するよ、とかそんな感じでみんなが動くようになるっていうのはあるかな」

障害者自立支援団体の一員として

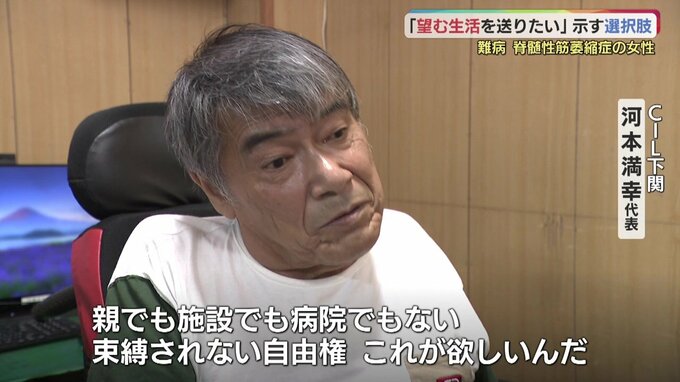

宅野さんにとっての転機は、CIL下関という団体の河本満幸代表との出会いでした。「重度の障害がある人でも地域で暮らしている」ことを教えてくれた人です。

CIL下関は、最高意思決定機関の過半数を障害がある当事者でつくり、障害者を中心に障害者の自立支援を行う任意団体です。宅野さんは、CIL下関の事務局長を務めていて、地域での暮らしの選択があることを伝える講演や地域での暮らしを一緒に体験する仕事などをしています。

宅野さん

「自分がどういう介助が必要なのか、わからない人っていらっしゃるので、じゃあどうやったら自分は一緒に外に出られるのかっていうのを実感してもらう」

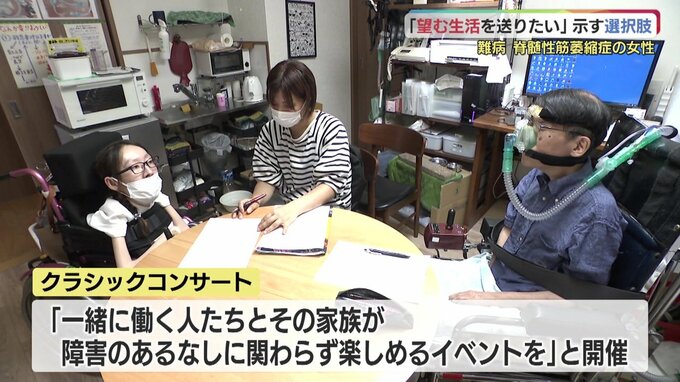

この日は、別の職員の自宅へ、今後行う予定のクラシックコンサートの打ち合わせに行きます。

梶山滋さん

「自分なりに気になるところを書き出してみたんやけど、ちょっと1枚そっちに渡して」

「一緒に働く人たちとその家族が、障害のあるなしに関わらず楽しめるイベントを」と開催するものです。

宅野さん

「私たち障害によっては飲食が難しい人とかもいらっしゃるので、音楽だったらみんな一緒に音を楽しめるから」

「自由な暮らしができる」と知って

宅野さんをCIL下関に招いたのも河本代表でした。「障害のある人も自由な暮らしができると知ってほしい」との思いで活動しているといいます。

記者

「自立した生活を送れる一番の良さというのはどんなところですか?」

河本代表

「それは決まっているじゃないですか。自由ですよ。自由権です。親でも施設でも病院でもない、そういうふうな束縛されない自由権ですよ。これが欲しいんだと」

身体障害があり施設で暮らしていた河本代表は、自身が地域で暮らし始めた日を振り返ります。

河本代表

「友達のところに転がり込んで、友達ときょうはすき焼きをしようというふうになって。で、実は僕施設のすき焼き嫌いだったんです。それはどういうことかというと、糸こんにゃくに油がずるずるとついてくるんですよ。冷えているということ。白い膜が張っている。こんなすき焼きをずっと食べさせられてきたので、すき焼きかあ…となったわけですけど、そこで食べたすき焼きは本当においしかったですよ。でね、食べてそのあと9時くらいにきょう麻雀しようとなって、寝たの5時です、次の日起きたのが12時回っていたと思います。そのときに本当に自由だと思ったんです。そのときに涙が出るほどうれしかった。そんな自由を味わってほしい、みんな」

共生社会へ必要なことは

障害がある人もない人も分け隔てなく社会で幸福に暮らす。「共生社会」の実現に向け、必要と感じていることとは。

河本代表

「食堂に行くとね、ここは車いすだめなんでって言われました。そういうふうなことがたびたびあるので、社会の意識や慣習といったものが変わっていかないと、僕はどんな法律が変わっても変わらないんだろうなと思います」

介助人材の不足も課題だといいます。

宅野さん

「地域で暮らしたいけど介助してくれる人がいない、集まらないとかいうことで、難しかったりとかも実際あるので、そこに対する保障を国がもっと積極的にしてくれればまたちょっと違うのかなと思ったりします」