対岸の火事でない孤立集落の問題

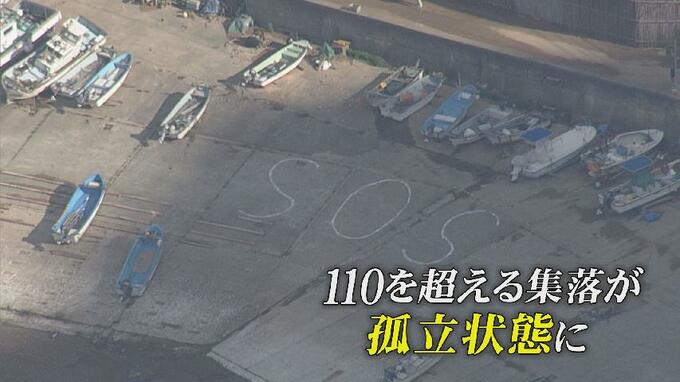

能登半島を襲った今回の記録的豪雨。しかし、なぜこれ程までに孤立する集落ができてしまったのでしょうか。

災害対策に詳しい東北大学の佐藤翔輔准教授は地震との関連を指摘します。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔 准教授「元日の地震によってそもそも孤立化していたところがあったわけですよね。その後応急的な復旧工事によって、かろうじて通れるとこが徐々に増えてきたわけですが、その応急的な工事というものは完璧なものではないので、そこに今回の大雨が襲ったということで、今回の孤立集落が発生した原因の多くは大きくはですね、元日の地震の発生というものが関係しているというふうに想像されます」

「小さな集落が点在していたところというのは、一つ大きな原因がその小さな集落だったり、その町を結ぶ道というのはそこまでたくさんあるわけではないですから、数少ない道路が今回の大雨によって土砂災害が発生したり、道路そのものが決壊することによって、孤立集落が発生してしまったということになります。そういった意味で、集落が点在していること、そこにアクセスできる道が少ないことで、今回のような大雨が降ってしまったことということが重なり合って、こういった大規模な孤立集落が発生したというふうに言えると思います」

では「孤立」に対する対策はあるのでしょうか。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔 准教授「まずは孤立になる前提での備えというものをしていただくことによって、むやみに動かなくていいという、そういった選択がいい意味で狭まると思いますので、そういった情報だけではなくて、備えみたいなことを併せて考えていただくと、孤立する原因というのは例えば道路が土砂災害で埋まってしまう、もしくは道そのものが決壊してしまうという場合ですけども、その付近にいなければですね、そのものに対する危険はないということになり、そこから十分離れているのは、大きな危険はないと何が困るかというと、その場所、その集落に人と物が送れなくなるということで困ってしまうわけですね」

「災害からの復旧においては、人の力も必要ですし、食べ物や物資も必要になりますので、そういったものの供給がストップしてしまう、そういったことを前提に、自分たちの中である程度蓄えを持っていく必要があるというのが、孤立集落問題に対する対策ということになります。ハザードマップを確認していただくということなんですけども、それを踏まえて、もちろんご自身の家の被災もそうなんですが、道路の被災というのをあわせて確認していただきたいと思うんですね。被災の可能性ですね、そういった意味でこの場所は孤立するかもしれないな、そういった心配はあまりないかなみたいなことをまず判断してということが大事であります」