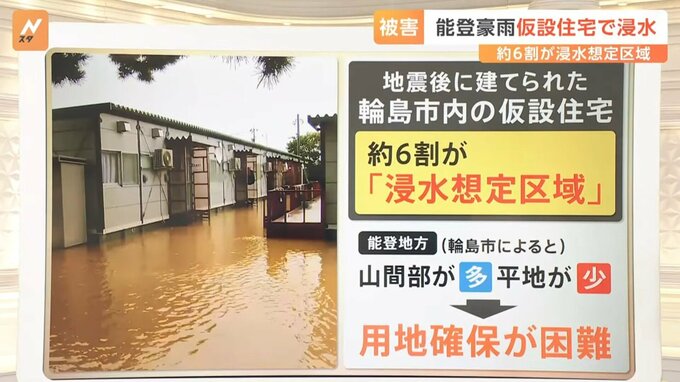

仮設住宅で浸水 約6割が「浸水想定区域」

良原キャスター:

今回、仮設住宅での浸水被害も相次ぎました。輪島市では仮設団地45か所のうち約10か所で床上・床下浸水が起こりました。仮設住宅の住人の方からは不安の声が上がっています。

「5月に入居したばかり。やっと落ち着いてきた矢先の出来事で、これからどうしようかと…」

「わずか1年の短い間に2度も家を無くしてしまいました」

なぜ仮設住宅で浸水被害が起こってしまったのでしょうか。実は地震後に建てられた輪島市内の仮設住宅の約6割が「浸水想定区域」に指定されている場所でした。

輪島市によりますと能登地方は山間部が多く、平地が少ない場所で用地の確保が困難だったという事情もあるようです。

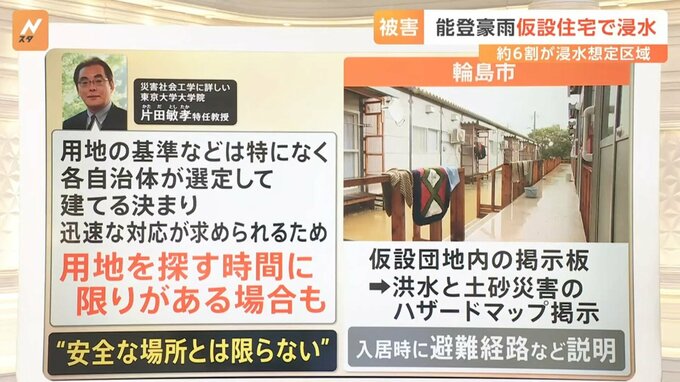

では、仮設住宅を建てるのに条件などはあるのでしょうか。災害社会工学に詳しい東京大学大学院の片田敏孝特任教授は「用地の基準などは特になく、各自治体が選定して建てる決まり。迅速な対応が求められるため、用地を探す時間に限りがある場合もある」といいます。つまり仮設住宅がある場所が“安全な場所とは限らない”そうです。

実際に輪島市の仮設住宅では、仮設団地内の掲示板に洪水と土砂災害のハザードマップが掲示されていました。さらに入居する際には、避難経路などの説明もあったといいます。

井上キャスター:

能登半島は独特な地形であるため、避難所を建てられる場所が少ないし、今回のようにリスクもある。少し遠いところなどに集団避難という考えも必要になるのでしょうか。

ホランキャスター:

リスクの少ない土地に避難した方がいいという考えもありますが、コミュニティがゼロになってしまうのは避けたいという考えもあります。天秤にかけるのは難しいですね。

良原キャスター:

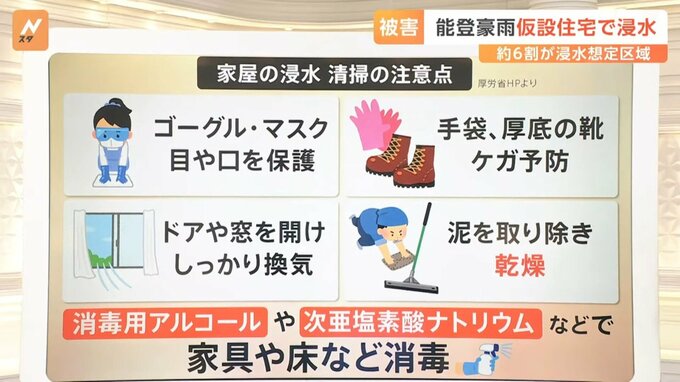

今後は被害にあった家屋の清掃が必要になります。注意点をまとめました。

【家屋の浸水・清掃の注意点(厚労省HPより)】

・ゴーグル・マスクで目や口を保護

・ドアや窓を開けしっかり換気

・手袋、厚底の靴を履いてケガの予防

・泥を取り除き乾燥

乾燥させた後は、感染症などを予防するため消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどで家具や床などを消毒してください。