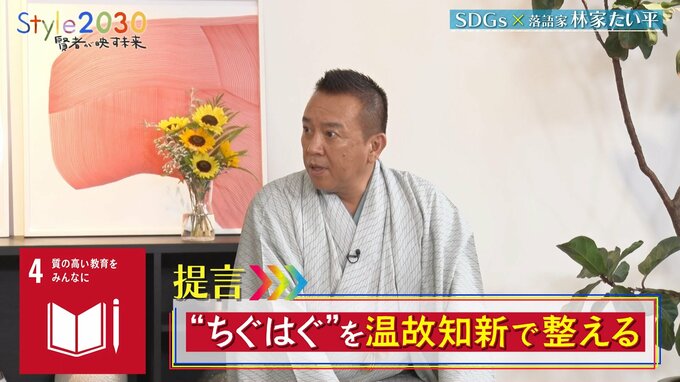

SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者は落語家の林家たい平氏。23歳で林家こん平に入門。林家一門伝統のサービス精神あふれる芸風を受け継ぎ、2006年からは人気番組「笑点」のメンバーとしても活躍。美術大学出身という一風変わった経歴を持ち、母校で客員教授として教壇に立っている。センスあふれる美術作品を生み出すほか、日本の伝統を受け継ぐ活動も続けている林家たい平氏に、2030年に向けた新たな視点、生き方のヒントを聞く。

【前編・後編の前編】

不便さに宿る豊かさ。落語国の人たちは知っている

――賢者の方には「わたしのStyle2030」と題し、お話いただくテーマをSDGs17の項目から選んでいただいています。たい平さん、まずは何番でしょうか?

林家たい平氏:

4番の「質の高い教育をみんなに」、これを選びました。

――その実現に向けた提言をお願いします。

林家たい平氏:

はい。「“ちぐはぐ”を温故知新で整える」。

――すごく興味が湧いてきました。どんなことを考えていらっしゃるんですか。

林家たい平氏:

日々暮らしている中で、すごくちぐはぐを感じるんですよね。例えば今ストローのプラスチックを替えて紙にしていこう、SDGsの中で結構耳にする頻度の高いことですよね。目にすることも高い。紙のストローを使ってコーヒーを飲んだりするけれども、そのコーヒーが入っているカップ自体はストロー以上のプラスチックを使った容器だったりするじゃないですか。これって何かおかしくないかってすごく思うんですよ。

コンビニエンスストアで売っているお惣菜とか、お弁当とかは、やっぱりプラスチックの容器が出るじゃないですか。一つストローっていう象徴的なものだけを守れば、これ見よがしに「SDGsしてますよ」、「最先端ですよ」みたいなのが、すごくなんか違和感なんですよね。ちぐはぐだなと思うんです。

――紙のストローを使うことによってプラスチックのコップを使うことへのためらいが消えてしまう。

林家たい平氏:

その通りだと思います。紙だって資源ですし、人間が何かを食べたり飲んだりするときの舌ざわりとかってすごく大切な幸せを得る部分なんですよ。いろいろ開発してくれて良くなったものの、飲んでいくことの幸せを感じなくなっている。

――わかります。そもそもストローって、私達が小さい頃ってあんまりなかったですよね。

林家たい平氏:

アイスコーヒーだって普通にコップで口つけて飲んでいましたもんね。友達のうちに行ってストローが刺さっていると、このうちすごく幸せなおうちなんだろうなって。そういう象徴がストローに今も置き換わっているのかな。

そういうものが先導して前を進んでいくから、SDGsっていうこと自体がよくわからないものになってくると思うんですよ。ストローだけ紙にすればSDGsなんだというふうになったら絶対におかしいんですよね。

それを変えていくのは、本物を小さい頃から味わうこと。それがやっぱり教育になってくる。ストローを口にしたあの質感の中から上がってくるアイスコーヒーとかオレンジジュースの味だったり、本物のオレンジをガブッとかじったときの口の中の感触とか、そういう本物を少しずつ味わっていくと、ストローは必要ないかもねとか、質のいい暮らしを得るための勉強が僕は教育だと思っているんです。

僕たちみたいに普通に暮らしている人間にとっては、どれだけ楽しく暮らせるかのレベルを上げるための教育だと思うので、実体験という経験値がすごく大切で、それを未来の子どもたちに教えるのは大人の役目で、そういう象徴的なもので子どもたちにSDGsを教えるのではないことっていうんですかね。

――もっと原点といいますか、便利じゃないことって言うんでしょうか。

林家たい平氏:

落語の世界ってどっか不便なんですよ。高度経済成長から便利になろうとか豊かになろうと思って、みんなで必死に日本中で走って、豊かさにようやくたどり着いたと思ったら、ポケットに入れていた一番大切なものを落としてきたぞ、みたいな。それが落語の世界の中には残っていると思うんです。

砂漠の中でお水を汲みに行くのに3時間かかるとか、その不便さは改善した方がいいけれども、ちょうど落語国の人たちが住んでいるぐらいの不便さが人間にとって一番幸せな不便さかなと。不便とか、いい意味で貧乏ということもすごく人の心を豊かにして、そこが一番人間にとっての幸せっていう感じがすごくするんです。

病気のときなんて熱が出ると、昔は薬局だって8時にはもう閉まっちゃってるし、24時間売っているような薬局もないので、お母さんが薬局のシャッターをガンガン叩いて、もう近所に聞こえるぐらい。息子が熱が出たんでっていうと、昔は商店街だったんで、必ず2階に住んでるじゃないですか。店舗じゃないから起きてきてくれるんですよ。

そうするとお母さんはその薬局のおじさんにもありがとうございますって言って感謝が生まれて、その薬を持って帰って、子どもに薬を飲ませてくれる。お母さんはどんな思いで薬を買ってきてくれたんだろうっていうような思いが循環していく。これは不便さの中の循環なんだと思うんですよ。

そういうことが今便利になりすぎて、何でも手に入るし、SNSで世界と繋がるけど、実は隣の人のことを全く知らないとか。落語って狭い世界だったら、長屋の人しか知らないような人生が50年、60年ですよね。でも、それで豊かだったんですよね。

今はもう世界と繋がったがために、いろんな耳にしなくていいこと、目にしなくていいことがどんどん飛び込んでくるし、そしてびっくりするような人を傷つけるような言葉が飛び交っていく。落語の中でもびっくりするような人を傷つけるような言葉が飛び交っているんですよ。隣の夫婦げんかとか「おかめ」「ひょっとこ」とか相手を誹謗中傷する言葉が隣で飛び交っているんですよ。

隣だから「ぶっ殺すぞ」なんていう言葉も聞こえてくるわけです。行って「おいおい、待ちなさいよ。何で喧嘩をしてんだい」っていうところに豊かなコミュニケーションも生まれているんだと思うんですよね。

世界と繋がれば全てが便利になって幸せになるって思っていたことが、いよいよ違うぞっていうことを、このSDGsっていうことが大きくなってきたからこそ、そこを考えるべきなんじゃないかなと思うんですよね。

――落語の構成要件みたいなものってあるんですか。

林家たい平氏:

昔から大家さんご隠居さん、熊さん、八っつぁん、与太郎さんとか大体出てきますよね。ご隠居さんっていうのは、今言う賢者かもしれません。いろんな世の中のことを知っていて、長老であり、その人に聞いたら何でもわかる。それがご隠居さん。大家さんというのはその地域のコミュニケーションを束ねる。おうちを貸しているんだけど、その町のリーダーでもあるのが大家さん。八っつぁん、熊さんというのはいろんな仕事をしながら、その長屋に隣り合って住んでいる。

そして、与太郎さんというのは、ちょっと他の人とは様子が違うんだけど、落語国の人たちは大いにウェルカムで必ず迎え入れるんですよ。ちょっと様子がおかしいから、あいつとは付き合うのをやめようっていうのが世の中の風潮なんだけど、落語国は与太郎がいるだけでみんなも楽しいってわかっているから、何か楽しいことがあると与太郎も一緒に行かねえかってなるんですよね。

全く自分とは違う性格の人がいることによって毎日が楽しいんだっていうことを、多分落語国の人はわかっていると思う。