パラアーティスト・木下晃希さん 成長の軌跡

晃希さんが毎日通う作業所。晃希さんには重度の知的障害と発達障害がある。作業所に通い始めて5年、一緒に働く仲間との関係も少しずつ出来てきた。晃希さんはこれまで、どんな人生を歩んできたのだろう。

木下さん一家の次男として生まれた晃希さん。2歳年上のお兄ちゃんとも仲良し。おとなしくて、手のかからない赤ちゃんだった。ところが…

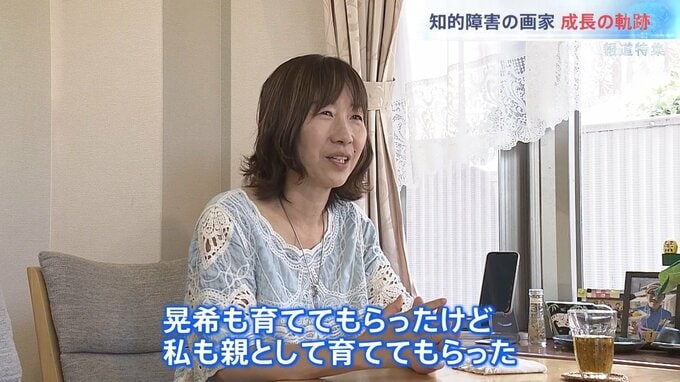

木下真理子さん

「1歳を超えたぐらいからかな、ちょっと普通の子じゃないぞみたいな感じになってきて。遊び方が人と違う、ずっと感覚遊びをする。ずっと砂だけ触っている、ずっと水に石だけ投げている、葉っぱを見てケラケラ笑うとか。耳が聞こえてないのかと思うぐらい呼んでも振り向かない。小さいときは、『私、この子のこと好きかな?』と自問自答しながら。でも『母親だから、この子のこと好きだよね』と思いつつ」

そんな晃希さんと家族にとって大きな転機になったのは、「療育」。障害のある子どもの発達を支援する教室に通い始めたことだった。遊びの中に学びが取り入れられている。

晃希さんを担当した 中村志津子さん

「ターザンロープというかたちで天井からつるして、ここにまたいでのって揺れる。感覚の刺激であったり、順番を守る、友達と交代する」

初めて来たのは2歳のとき。お母さんは、今とずいぶん様子が違ったそうだ。

晃希さんを担当した 富井あゆみさん

「最初にお母さんが晃希くんを連れて来た時、ずっと携帯電話を触っていた。晃希くんを見ていなかった。晃希にはこういう障害があるからこういう子育てをしようとか、障害を晃希くんが持っていることを理解する、受け入れることが難しかったのかなと。やり方がわからなかったんだと思う。この子とどうやって関わったらいいんだろうと」

木下真理子さん

「私はすごくあきらめが早くて、どうせ無理という感じですぐあきらめてしまう。トイレトレーニングも、オムツなんか取れるわけないと思っていたら、一生懸命、先生がトイレに連れて行ってくれて、こうやってオシッコするんだよというのを教えてくださったら、トイレでできるようになった。『すごい』と私のほうが思った。晃希も育ててもらったけど、私も親として育ててもらった」

一人遊びが多く、人にもおもちゃにもなかなか興味を示さなかった晃希さん。それでも、療育のクラスが気に入ったようで、毎日、張り切って通うようになった。

母親の真理子さんにとって大きかったのは、同じ悩みをもつお母さんたちとの出会いだった。晃希さんの1年先輩の井上玲奈さん(24)。重度の知的障害がある。

母親同士も子ども同士も、たいへんな時期をともに過ごし、泣いたり笑ったりしながら成長した。

玲奈さんの母親 井上直恵さん

「ほかのお子さんと比べて落ち込むことはすごくあった。特に小さいときは」

木下真理子さん

「子育ては孤独。障害のある子の子育てはさらに孤独で、ひとりだったら泣きたくなるが、2人、3人いると、それが笑いに変えられる。先生方やお母さんたちと出会えてなかったら、どうなっていたか」

ある日のこと…

木下真理子さん

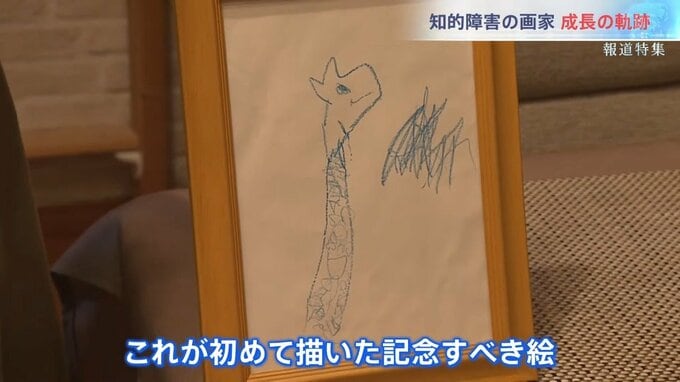

「3歳か4歳ぐらいかな。これが初めて描いた記念すべき絵。今も記念に置いている」

絵を描く時はものすごい集中力だった。いつでも絵が描けるように、静かにじっとしていられるように、どこへ行くにもノートとペンが必需品になった。

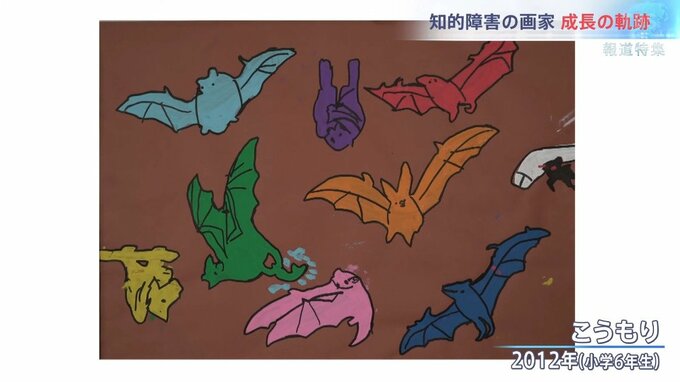

小学2年生から絵画教室に通い、6年生のときに描いたこうもりの絵で初めてコンクールで入賞。普通の紙はもったいないので、段ボールに大好きな恐竜や動物たちの絵を描き続けた。

そして、高校1年生のとき「キリンの親子」を描いた作品で大きな賞をもらった。

今は、週末に絵画教室で作品を制作している。お父さんと一緒にやってきた。動物の写真から描きたい生き物をピックアップ。いきなり描き始めた。下描きもせず、どんどん線を引いていく。先生は口出しせず、じっと見守るのみ。

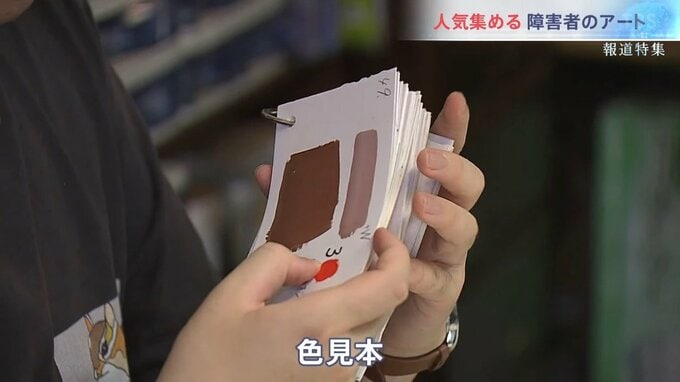

先生と家族が色見本のカードをつくってくれた。この中から塗りたい色を選び、カードに書かれた番号の絵具を混ぜて色をつくる。

お父さんは晃希さんの助手。邪魔をしないように気を付けながら、絶妙のサポート。

ーー晃希さんの絵の一番の特徴は?

画家 森澤達夫さん

「細かいところに距離感がある。遠近法がある、この絵の中に。距離感を着実につかむ。小さな絵でも額縁に入れると顔が飛び出して見える。それが絶対にまねできない。盗んでやろうと思っているが、まねできない」

1時間半で描き上げた。

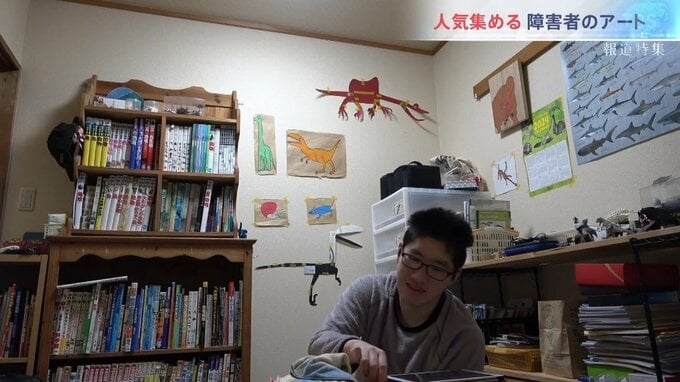

晃希さんの部屋は動物と恐竜の図鑑でいっぱいだ。ここには、恐竜たちが生き生きと暮らす世界が広がっている。

毎月必ず訪れるのが動物園だ。時間をかけてじっくり観察する。生き物を描くインスピレーションの源だ。