「アストロスケール」はどんな会社? 創業のきっかけは?

――なぜ宇宙ゴミに注目して、起業したのか。

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

宇宙の学会に3つほど出て、何がホットなトピックなんだろうと思い、新型ロケットなのか、月探査なのかと思って行ったら、「スペースデブリ(宇宙ゴミ)問題」というのを知った。決してメジャーなトピックではなかったが、(宇宙ゴミで)いつか宇宙は使えなくなると分かっていた、誰も解決策を持っていないというのを知った。今でも覚えているが、2013年の4月下旬だった。

――人生かけてやってみる価値があるんじゃないかと?

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

それを知って1週間後につくったのが、アストロスケール。「これは自分で掃除をしよう」と。

――起業してから11年。2024年は東証に上場したが、宇宙関連ビジネスで日本は出遅れている面も指摘されているが、世界的に評価されている実感は?

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

地球の周りを秒速7~8km、新幹線の100倍ぐらいの速さで、いろんな方向に飛んでいる物体に接近して捕まえるということをやる。これは誰もやったことがなく我々が世界で初めて成功している。そういう技術がある我々に「宇宙を持続利用にしていこうというミッション」に対する期待が、本当に高い。

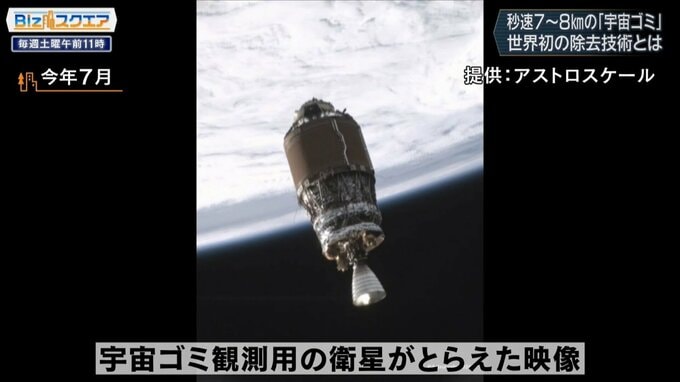

2024年7月、宇宙ゴミ観測用として打ち上げられたアストロスケールの衛星が捉えた映像。映し出されていたのは、2009年に打ち上げられた日本の「H2A ロケット」の上段部分。50mの距離を保ちながら宇宙ゴミの周りを回って撮影することに成功した。

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

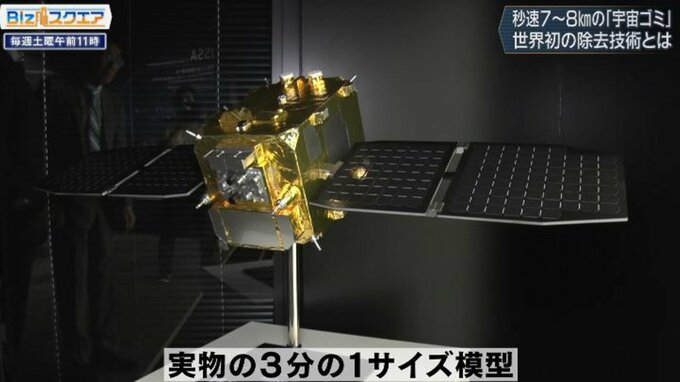

こちらにあるのは、いま宇宙を飛んでいる「ADRAS-J」という衛星の小型の模型(実物の3分の1サイズ)。H2Aロケット上段を接近・捕獲。世界で初めて本物のデブリに接近して観測をするというミッション。

――詳しく写真を撮るといろんなことがわかったのか。

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

宇宙業界がいつも議論してたのは、宇宙ゴミはどう回転しているのか。金属や繊維でできた機体がどういうふうに劣化しているのかなどいろんな疑問があった。いろんな論文が出ていたが、写真と動画も撮って答えが出た。

――今の状態を知らないことには捕まえられない。

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

そうです。例えば捕まえようと思った口(捕獲部分)が壊れていたら捕まえられない。回転がすごく予想外のことをしていたらそれに合わせたような捕獲をしなければいけない。まず行ってみて、ゴミを観測する。今回帰ってくるが、次はまた同じものに近づいて今度は掃除をする。

宇宙ゴミを除去するためには、宇宙ゴミへの「接近」「捕獲」そして「除去」。3つのステップがある。

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

宇宙のゴミ(スペースデブリ)を掃除するには、どうやって捕まえるのか聞かれるが、実は一番難しいのは「接近」。ゴミが飛んでいる中で、最初は軌道も形も違うものをだんだん合わせて真後ろに近づいていく。これが本当に難しい。宇宙ゴミは「位置情報を出さない」。勝手に地球の周りを飛んでいる状態で「相手と通信もできない」「勝手に回転している」。(宇宙ゴミ)に近づいてくると(捕獲する)衛星と通信できるわけではないので、衛星に自動的に判断させなければならない。なので常にセンサーで見ながら距離を保ちながら、相対静止=相対的に止まっている状態を作らなければならず、それがまた難しい。

そして、接近した後はどのように捕獲するのか?

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

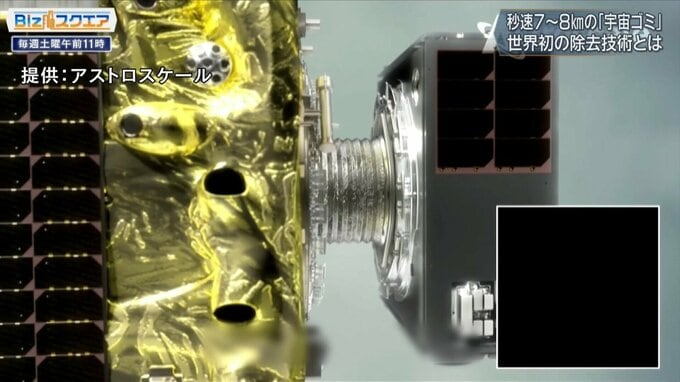

今度はロボットアームで捕まえる。「手」みたいなものをもう作っている。

アストロスケールは8月20日、JAXA(宇宙航空研究開発機構)とロボットアームを使った宇宙ゴミ除去の実証事業を契約。将来は打ち上げ前の人工衛星に、事前に金属製のドッキングプレートを装着。磁力による宇宙ゴミの捕獲が可能になるという。

実際に模擬用の宇宙ゴミを使った「磁力による捕獲」の実証実験にも成功している。そして最後は捕獲した宇宙ゴミの「除去」。

――捕まえて放り投げるのか。

アストロスケールホールディングス 岡田光信社長:

宇宙で放り投げようと思うとただその場で回転するだけになる。だからどうするかというと、姿勢を整えた後に、飛んでいる方向に対してブレーキをかけていく。今は遠心力と重力がつり合って回っているが、重力の方が強くなっていき、だんだん高度を落としていく。高度を低くすると、大気抵抗などがあり、またどんどん勝手に高度が下がっていくので最終的に大気圏で燃やす。