増え続ける「宇宙ゴミ」 除去に挑む民間企業

どれぐらいのゴミがあるのか。ESA(欧州宇宙機構)が公表している宇宙ゴミの数。「ロケットやその破片」「人工衛星やその破片」など、2023年は約3万5000個となっており、2024年8月時点の最新データでは4万500個まで加速度的に増えている。今でも衛星がゴミを避けている状態だが、衛星の打ち上げの数は2022年で2300機にも及び、10年で11倍も増えている。

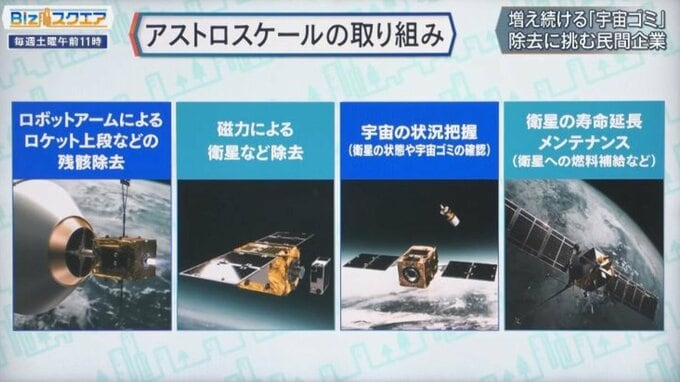

衛星をどんどん打ち上げることだけが今までのあり方だったが、アストロスケールはこの問題に取り組むビジネスを考えている。まず「ロボットアームによるロケット上段などの残骸除去」さらに「磁力を使った衛星などの除去」他には「宇宙状況の把握(衛星の状態や宇宙ゴミの確認)」「衛星の寿命延長・メンテナンス(衛星への燃料補給など)」といった事業がある。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

本質はグローバルな公共事業。それを民間企業でやるためには、どうやって儲けていくか、収益を上げていかなければならない。これから先、大きな課題が2つある。一つは「お客さんは誰か」。NASAや国際機関からの資金など「BtoG」。「BtoC」ではなく、公的機関、G (Government)の方。そのお客さんがどれだけ集められるか。それから2つ目に大事なことは、ゴミ除去の国際ルールをちゃんと作らないと、なかなか解決しない。そのルール作り、そこに主導権を発揮できるか。実はこの2つはとても大事。一企業だけではなかなか辛いところがあると思うので、日本政府も応援してあげないといけない。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月7日放送より)