「生きづらい人へ」周りはどう支える?

小川彩佳キャスター:

改めて豆塚さんの言葉を伺ってまいりますが、豆塚さんは『死にたい気持ちが消えるまで』という本を書かれています。こうした死にたいという気持ちを抱えながら何とか今日まで命を繋いできたという方もいらっしゃると思うのですが、どうしたらそういった気持ちに向き合うことができるのでしょうか?

詩人・エッセイスト 豆塚エリさん:

死にたい気持ちというのを完全に無くすことは難しいと思います。波のように寄せては返すようなもので、強くなったり弱くなったりするようなものだと思っています。

私が死にたいと強く思ったときに何を考えたかというと、もう居場所がないんだと思ったんです。若い時というのは学校か家庭しか居場所がなくて、価値観もすごく似通ってるんです。勉強ができた方がいいというような能力主義的なところがあって、できれば良い子、できなければ悪い子、といったとても偏った価値観の中で生きていると思います。

本当に必要なのは、幅広い価値観の人がいるところにたくさん居場所があることなんです。おじいちゃんおばあちゃんだったり、近所のお兄さんお姉さん、おばちゃんなど、そういった方々の多様な価値観に触れることで、良いか悪いかではなくて、「そういう考え方もあるよね」とか、「でも私はその考え方ではないわ」と思えたりする。そうすることで、自分や相手の価値観を尊重できることに繋がり、自己肯定感も上がっていくのかなと思います。

小川キャスター:

そうした居場所というのを開拓していろんな価値観に触れるというのは、難しいことですよね。

豆塚エリさん:

そうですね。自分もそうだったのですが、特に現在は核家族化が進んでいて、近所の方との触れ合いは少なくなっています。環境は、まずは子供がどうにかするというよりも大人が作ってあげることが必要だと思っています。

藤森祥平キャスター:

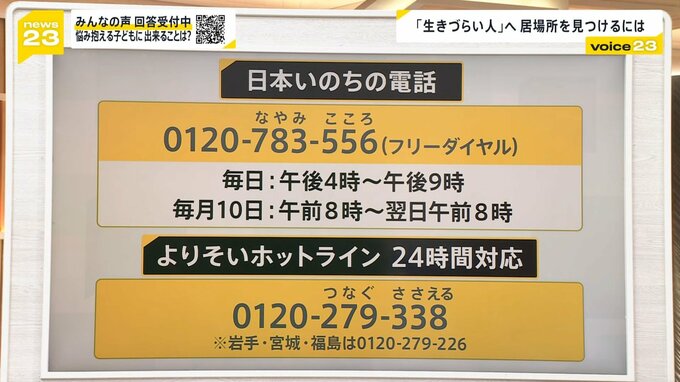

どこに頼るべきか、頼る場所を皆さん探してると思うんです。例えば、今悩みを抱えている方には、いのちの電話などの相談窓口があります。厚生労働省のホームページを見ると、その他にもいろいろ相談窓口が紹介されています。少しでも何かのきっかけに繋がれば。

小川キャスター:

浜田さん、こうした情報に触れる機会というのも必要になりますよね。

ジャーナリスト 浜田敬子さん:

生きづらさを抱えているとなかなか自分から情報にアクセスをするのも難しいと思います。特に夏休みの終わるこの時期は、お子さんが学校行きたくなくなったり、行くと辛いという状況が毎年のように報道されています。親の立場から見ると、不登校ということは悪いことではないし、行かない方が状況が良くなることは頭では分かっていても、やっぱりどこかで行った方がいいんじゃないかという価値観に引きずられてしまうこともあります。

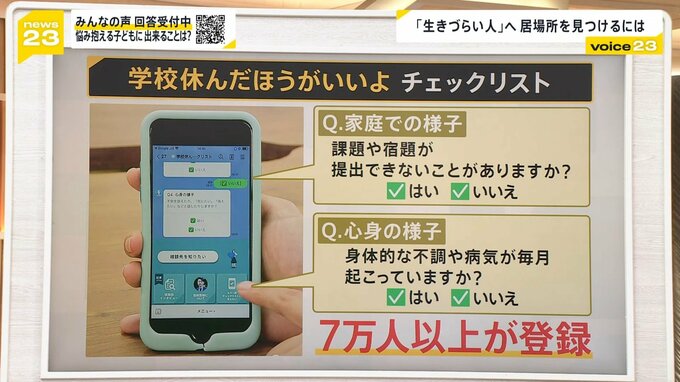

不登校の支援団体と精神科医の方が作られた不登校チェックリストというものがあり、これには1年間で7万人以上が登録しています。20の質問項目があって、お子さんの言動によってチェックを入れていくと、この基準ならもう休ませた方がいい、といった親の判断のサポートになります。

実際に休ませたことで、死にたいなどの言葉を使わなくなったり、体調が良くなったりと状況が改善したというお子さんも多いです。なので、何に頼っていいかわからない親御さんの方はこのリストを使ってみるのも良いと思います。

小川彩佳キャスター:

いろんなサポートの形がこうして模索されているわけですが、豆塚さん、周りの方もどのように寄り添ったり関わっていけばいいのか悩まれている方も多いと思います。どんな言葉だったり佇まいがあったらいいなと思われますか。

豆塚エリさん:

本当に死にたいと思っている人に、私は言葉は無力だなと思っています。実際に自分自身もそう思っていた時に、友達から「死なないで」と言われたのですが、もう届かなかったと感じています。一番良くないのは、一般的な常識として「自殺ってよくないよね」とか「生きるべきだよ」とか、普通こうだよねという言い方で規範として押し付けてしまうのが当事者としては一番傷つくのではないかと私は思ってるんです。

藤森キャスター:

それでも親や周りは何とか必死にかける言葉を探しますよね。

豆塚エリさん:

本当にケースバイケースなので、これという答えはないのですが、まずは私はあなたに生きていてほしいんだという気持ちを伝えることは重要だし、やってもいいことなのかなとは思うんです。あとはずっと寄り添い続けていくよという姿勢を見せること。言葉で何を言うかよりも、どう行動で示すかです。ペットがそばにいるだけでちょっと心が温まったりしますよね。ご飯を一緒に食べるとか、ただ一緒にいるとか、それだけでも私はいいと思っています。

小川彩佳キャスター:

浜田さんいかがですか。

浜田敬子さん:

私達の近くにそういうお子さんがいなくても何かしたいと思ったときに、NGOやNPOといったお子さんをサポートしている団体ってたくさんあるんです。

夏休み明けに学校行きたくないという子もいれば、逆に夏休みがつらいという子もいて、いろんな支援団体があります。その支援団体を支援することもできるわけです。例えば寄付でもいいし、クラウドファンディングをやってるときにサポートする。それだけでも支援団体の活動が厚くなり、頼れるところが増えるので、そういった形で何か関わることもできると思います。

小川キャスター:

様々な気持ちの寄せ方があるわけですね。ここまで豆塚さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。

==========

<プロフィール>

豆塚エリ さん

詩人・エッセイスト

現在は「生きづらさ」抱える人に向け講演も行う

浜田敬子 さん

ジャーナリスト

元「AERA」編集長

元「ビジネスインサイダージャパン」統括編集長

いま、悩みを抱えているという方は、相談窓口「いのちの電話」があります。また、厚生労働省のホームページや「まもろうよ こころ」と検索すると、電話やSNSなどでの相談窓口を調べることができます。

<相談窓口>

【 日本いのちの電話 】

・フリーダイヤル 0120-783-556

毎日:午後4時~午後9時

毎月10日:午前8時~翌日午前8時

・ナビダイヤル 0570-783-556

午前10時~午後10時

※豆塚さんが講演したJR西日本あんしん社会財団「いのちのセミナー」の動画は、JR西日本あんしん社会財団のホームページにて、9月下旬ごろに公開される予定です。