「線路のわきに放り出された屍体を見た…私刑で殺された日本人に違いない。…帰国後、写真で見た広島の原爆の真黒こげの屍体と満州で貨車から瞬間見た赤茶色の屍体。二つの屍体が1945年を語り尽くしていると思う」

戦争が日本人にもたらした事実を香月は「1945」に残しました。

このあと香月はシベリアの2つの収容所でおよそ1年半を過ごします。

極寒のシベリアで、与えられる食料も乏しく野草すら大切な栄養源だったといいます。

重い労働を課せられ寒さと空腹、過労のため仲間が次々と倒れていきます。

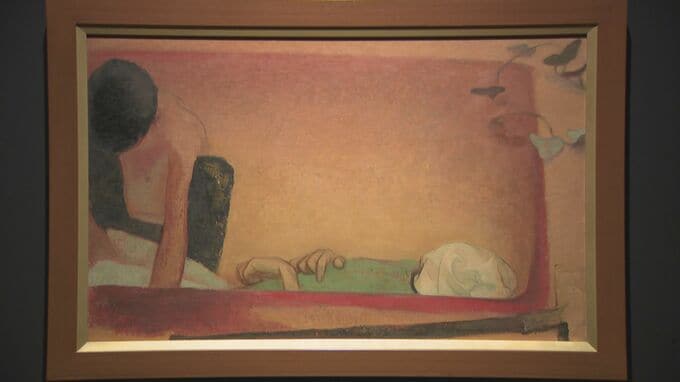

「毎日のように戦友が死んで行った。体の中の栄養も精も根も使い果たした者の死は静かだった…私は異郷の冷たい土の下に葬られる戦友を、ことさらあたたかい色で描いた」

「埋葬」はせめて絵のなかだけでもとの戦友へのおもいが込められていました。

香月理樹さん

「世界はいろいろありますけど父も戦争っていうのはもうしないほうがっていう考えだったのでこれからどうなるのかわかりませんけど、父のような悲惨なことがないようにそういう世の中になって…」

香月がこの世を去って50年。

残した作品が語る戦争の悲惨さは、いまでも消えることがありません。

西孝子さん

「よくね『きみ、しゃんとせんか』っておっしゃってましたね、だからみんなしゃんとせろとおっしゃるでしょうね。いじめじゃないですけどこういうことはあっちゃならんぞと教えられてるんじゃないでしょうかねえ」

香月がいまの世の中を見ればきっとそういうのではないかと、西さんは話します。

戦後79年、高度成長期と呼ばれた時代も遠い過去になりつつあります。

戦後を生き抜いた西さんは国力の衰退、貧困もささやかれるなかでも争いの種が私たちの心に芽を出していないかと警告します。

西孝子さん

「ぜいたくがあふれてしまってね、心が粗末になってる。いま悪い意味で金持ちになろうと思って悪いことをしてワルがはやりますよね。それもまた悲しいじゃないですか」

家族を思うことが平和を願うことと、理樹さんは父のことばとして聞かされたといいます。

香月理樹さん

「どうにか子どもをそういうところに行かなくて済むようにどうにかしたいっていうような気持ちがあったようですけど、本人からはいいませんけど母がそういってたっていってましたけどね」

香月は「海拉爾」に、家族やみずからの芸術への思いを解説文で説明しています。

「真冬の海拉爾の街の底からのぼる煙に、人間家族の温もりを感じた私にはほかに何もいらぬ絵が描けて家族とともにいられるのならば」

このシベリア・シリーズ全作品を一挙に展示した「没後50年 香月泰男のシベリア・シリーズ」は山口県立美術館で今月25日まで開かれています。