新型コロナの感染者について、政府は、24日、「全数把握」の方法を見直す方針を明らかにしました。

各都道府県の判断で届け出する人を限定できるとしていますが、宮崎県の河野知事は、24日、「今の段階では見直さない」という方針を示しました。

この動き、県内の医療関係者はどのように受け止めているのでしょうか。

(宮崎県県小児科医会 高村一志会長)

「全数把握を全くしないというのは、ちょっと不安というのはある」

全数把握の見直しに慎重な姿勢を見せるのは、県小児科医会の高村会長です。

全数把握が見直されると、重症化リスクの低い感染者は、保健所による健康観察の対象外となるため、軽症者が自宅療養中に重症化しても見逃される懸念があります。

子どもは、重症化リスクの低い患者が多い一方で、容体が急変しやすい場合があると訴えます。

(宮崎県小児科医会 高村一志会長)

「悪くなる時は本当に時間単位で悪くなる。(全数把握を見直したら)それは基本的にお母さん任せですよね。観察するのは。そういうことであれば、やっぱりしっかり最初からきっちり拾い上げるのは大事と思います」

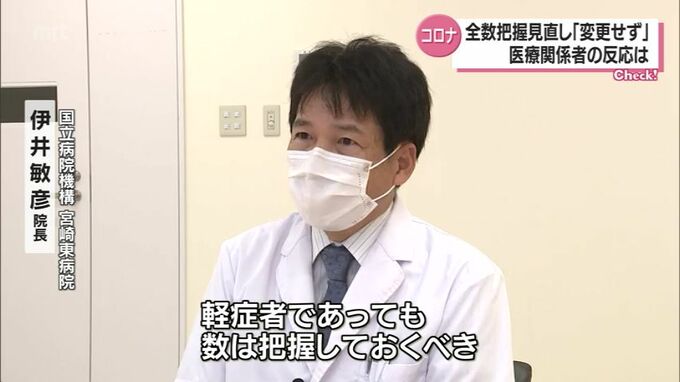

コロナ患者を受け入れている宮崎市の宮崎東病院は、全数把握の見直しによるリスクを指摘します。

(国立病院機構宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「コロナに対する県の医療体制そういったのを維持するためには、僕は軽症者であっても、数は把握しておくべきだろうと」

理由のひとつが、特定の地域で感染者が増えてもそれを把握することができず、さらなる感染拡大を招いてしまうおそれがあるということです。

感染対策の観点から、全数把握は必要と訴えます。

(国立病院機構宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「特定の医療機関で定点でやった場合に、地域で(急激に)増えた情報が抜けていくと思う。なるべく細かくみれてとなると全数の方がいい。患者の年齢性別、住所、最低限のところは把握できている方がいいと思う」

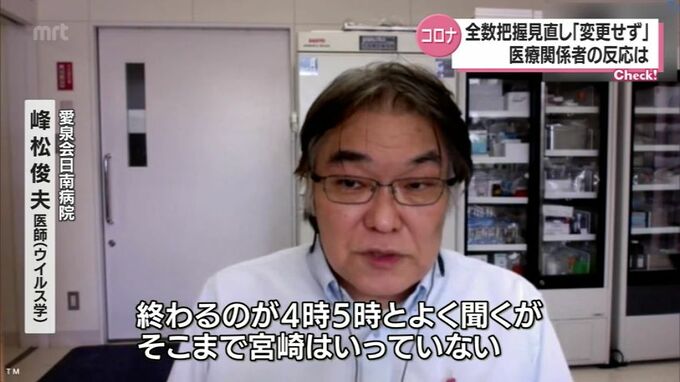

ウイルス学が専門の峰松医師も、今回の県の「見直さない」方針に一定の理解を示しました。

(愛泉会日南病院 峰松俊夫医師【ウイルス学】)

「現時点で(宮崎は)東京みたいにそんなに深刻な状況ではないと思う。東京の先生(医師)とか診療が終わったあと、夜中の1時2時くらいから報告書を書き上げて終わるのが4時5時といったことをよく聞くので、そこまで宮崎はいっていない」

そのうえで、コロナ感染後の対策だけではなく、感染する前の対策が重要だと訴えます。

(愛泉会日南病院 峰松俊夫医師【ウイルス学】)

「医療や行政の負担軽減を考えるうえで一番重要なのは、感染者を減らすことなんですよ。感染者を増やさないということなんです。そうなると、感染報告の業務が本体ではなくて、効果的な感染抑止対策をまず打ち出さなければいけないというのが本当」