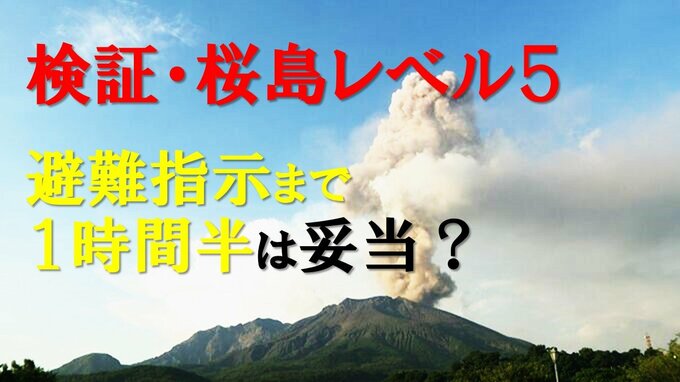

桜島でレベル5に引き上げられたのは初めてで、鹿児島市が避難指示を発表したのは引き上げから1時間半経ってからでした。

鹿児島市は「妥当だった」としていますが、本当にそうだったのか?市長、住民、専門家への取材をもとに検証します。

噴火警戒レベルが一時、最高の5に引き上げられて1か月。桜島には県内外から観光客が訪れ、“普段の光景”が戻りつつありました。

(千葉から観光)「鹿児島の人が怖がっていないなら大丈夫かなと」

(東京から観光)「(レベル5の時)桜島で暮らしている人がどうなっているのかと思った」

赤く映る火口 いつもの噴火と思いきや…

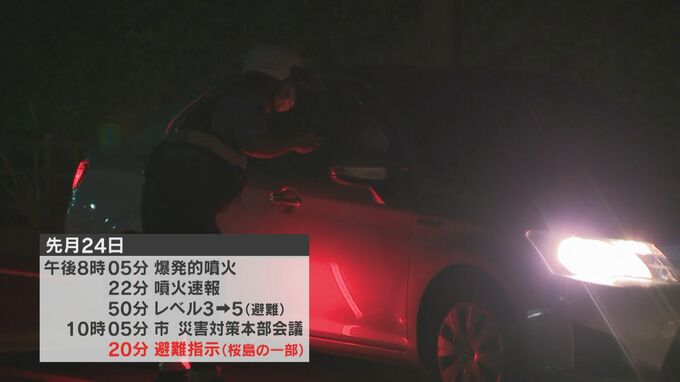

先月24日午後8時5分、桜島の南岳で起きた爆発的噴火。

気象庁は大きな噴石が火口から東におよそ2.5キロ飛散したとして、午後8時22分に噴火警戒レベル引き上げとなり得る場合に出す「噴火速報」を発表。

およそ30分後に桜島では初めてレベルを3から、最高の5に引き上げました。

桜島で初のレベル5 その頃、災害対策本部室は…

そのころ、鹿児島市役所では…。

(記者)「災害対策本部室です。災害対応に関係する部署の職員を招集中だということです」

レベル引き上げから1時間近く経った午後9時半すぎ。集まった職員はまばらでした。

結局、対策本部会議が始まったのは、レベル引き上げから1時間余り経った午後10時すぎでした。

レベル引き上げから1時間半、ようやく…

桜島の一部33世帯51人に避難指示が出されたのは、午後10時5分。

噴火速報から2時間、レベル引き上げからは1時間半経った時でした。

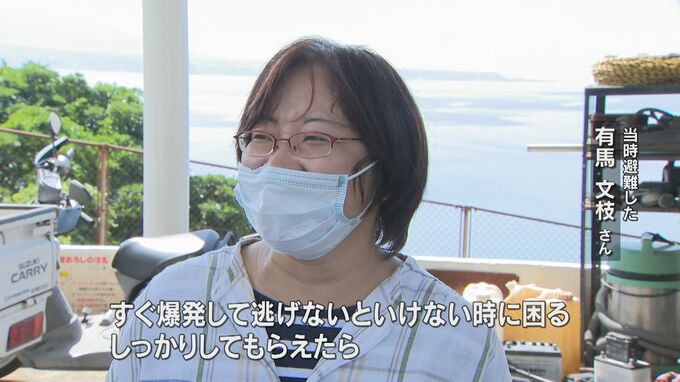

当時、避難指示の対象となった桜島・古里町でガソリンスタンドを営む有馬文枝さん。

避難情報の遅さに戸惑ったといいます。

(当時避難した有馬文枝さん)「(避難指示が)遅かった。すぐ爆発して逃げないといけない時に困る。しっかりしてもらえたら」

「避難指示が遅かった」の声に下鶴市長は?

対策本部会議と避難指示の発表に1時間以上かかったことについて、下鶴市長は後日の会見で…。

(下鶴市長)「職員の参集も当然、一定の時間を要するわけで、(避難所など)準備が整った段階が避難指示の発令段階であり、夜間だったが速やかな発令ができたと考えている」

(記者)「Q.1時間半は長かったのでは?」

(下鶴市長)「妥当だったと考えている」

対応は「妥当」だったのか? 1か月となった24日、改めて下鶴市長に聞きました。

(記者)「Q.避難指示まで1時間半かかったが?」

(下鶴市長)「概ね適切な対応ができたと考えている」

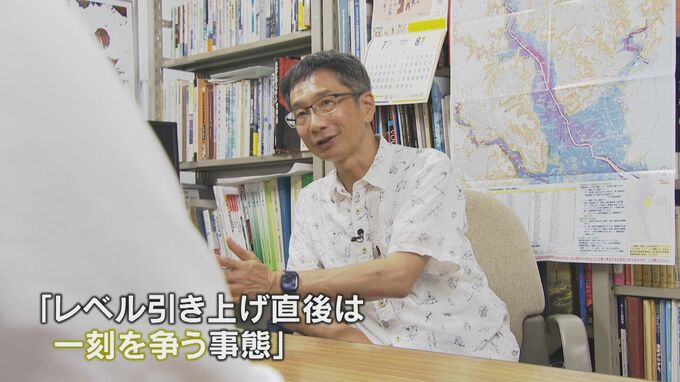

専門家「一刻を争う事態だったはずなのに…」

ただ、「適切だったとは言えない」という声も。

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「(当時)大きな噴石が2.5キロ飛ぶ噴火が起きたにも関わらず、山体の膨張が収縮しなかった。ある意味、(次の噴火に警戒すべき)一刻を争う状況だった。避難指示を待たずに避難した人もいて、そういう意味では住民の危機意識の方が鹿児島市よりも高かった」

鹿児島市と気象台“食い違う見解”

当時の対応を巡っては、さらに課題が浮き彫りになりました。

レベル引き上げの情報共有を巡って…。

(下鶴市長)「私が(引き上げを)把握したのは、レベル5に実際に引き上げられた時点。気象台からもう少し早く情報をいただければよかった」

しかし、気象台は…。

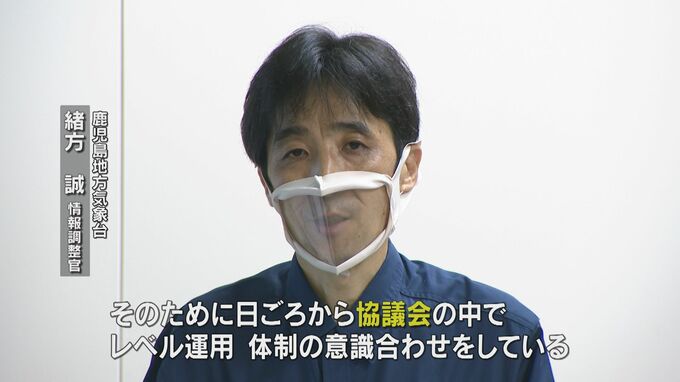

(鹿児島地方気象台・緒方誠情報調整官)「噴火警報を発表することに気象台は注力した。そのために日ごろから協議会の中でレベル運用、体制の意識合わせをしているので」

「協議会」の仕組みがあったはずなのに…

気象台の言う「協議会」とは、火山防災協議会のことです。県、市、気象台、研究者などの連携のために年1回開かれています。

これ以外に連絡会などを含め、平時から避難体制や噴火警戒レベルの運用方法などの情報共有や検討が行われていたはずでした。

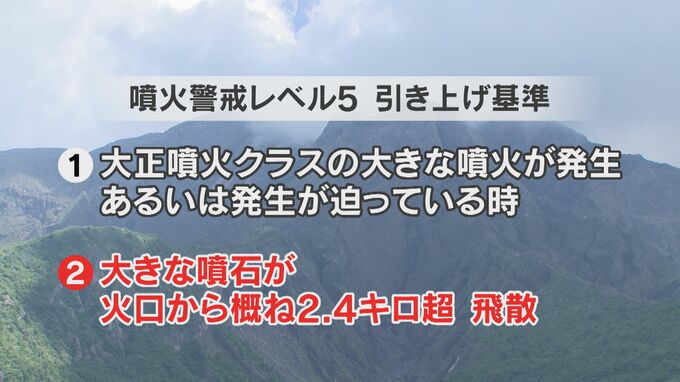

そもそも噴火警戒レベル5は、

①大正噴火クラスの大きな噴火が発生、あるいは発生が迫っている時、

②大きな噴石が火口から概ね2.4キロを超えて飛散した時、

この2つのいずれかの基準に当てはまった時に引き上げられます。

つまり、今回のように、大きな噴石2.5キロ飛んだ時点でレベル5に引き上げられることはあらかじめ決まっていたことになります。

しかし、鹿児島市は、気象台から噴火警戒レベルを何時に引き上げるか連絡がなく、身動きが取れなかったと話します。

(鹿児島市危機管理課・中島智広課長)「桜島がどういう状況にあって、今どうなっているかは、気象庁・気象台の話になる。情報をいただかないと市も次の行動に移せないところはご理解いただきたい」

一方、気象台は…。

(鹿児島地方気象台・小窪則夫火山防災官)「速報の後はどのような対応になるのかということは、(市・気象台の)担当者レベルで理解されていたと思っている」

「気象台におんぶにだっこ」ではなかったか?

異なる見解に対し専門家は、協議会の趣旨に従えば、当日に情報をやり取りするより、事前に事態に応じた対応を決めておくべきではなかったかと疑問を呈します。

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「噴火速報はどういう時に出されるのか、(市の)危機管理の部局はきちんと把握しないといけないし、市は主体的に動かないといけない」

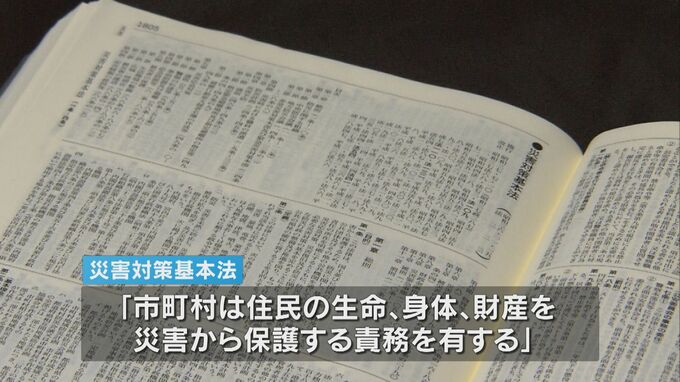

災害対策基本法では「市町村は住民の生命、身体、財産を災害から保護する責務を有する」と定められています。

井村准教授は、避難指示を出した後の避難バスの運行や避難所運営などはスムーズだったと評価する一方で、初動については、災害対策基本法で定められた責務を踏まえて鹿児島市がもっと主体的に動くべきだったと話します。

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「避難のためのバスがすぐに運行され、避難所の運営もスムーズだったことは評価している」「ただ、住民に対して避難指示を出せるのは市町村長の専権事項。初動がちょっと気象庁におんぶにだっこだった。今回のことを教訓にすることが大事」

発表まで1時間半かかった避難指示。鹿児島市が「適切な対応ができた」とする一方、住民や専門家からは疑問の声も上がっています。行政の防災との向き合い方がどうあるべきなのか、大きな問いを投げかけています。