「なにもないのにつまずく…」

実はそれ、のどの衰えが原因かもしれません。

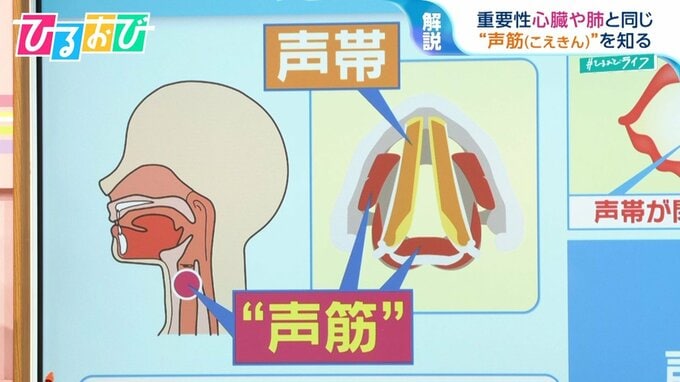

健康に暮らすために重要な筋肉、“声筋”とは何なのでしょうか?

音声言語医学を専門とする声のスペシャリスト、渡邊雄介医師に教わります。

のどには「力を入れる」役割もある

渡邊医師は生死に関わる筋肉として、「心臓の筋肉(心筋)」「肺の筋肉」に並び、「のどの筋肉」を挙げています。

山王メディカルセンター 東京ボイスセンター長 渡邊雄介医師:

のどというのは「飲み込む」「呼吸する」「声を出す」。

それ以外に「りきむ」、力を入れるという機能もあるんです。

のどの不調や声の変化について、出演者はー

恵俊彰:

僕も今年1回、原因がなく声が枯れて番組を休ませていただきました。

「飲み込みづらくなったね」とか八代さんといつも話してますけど、誤嚥も怖いですよね。

コメンテーター 友利新:

今まで歌えてた歌が歌えないとか、ちょっと声が低くなったと思います。

江藤愛アナウンサー:

丈夫な方だとは思うんですけれど、朝起きたときにガラッとするな、朝の第一声が悪いなと思うことがあります。

渡邊医師:

コロナの前から比べると大体2割ぐらい声の不調の患者さんが増えています。やはりコロナ禍でなかなかコミュニケーションがとれなかったので、それが“声筋”の衰えにも繋がっていると思っています。

“声筋”は渡邊医師が作った造語で、声帯の周りにある筋肉を指します。

筋肉なので、使っていないと萎縮や退化が起こります。

正常な状態では声帯がピタッとくっついて過不足なく声が出ますが、衰えると声帯がゆるんで少し開いてしまいます。

声帯が衰えると・・・

◆呼吸がしんどくなる

◆誤嚥を招く

◆つまずく(踏ん張りがきかなくなる)可能性も