「カーボンニュートラル」。

温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みで、環境問題としてだけでなく観光客誘致や町作りの面からも熱い注目が注がれています。長崎では「長崎港」を世界的な「カーボンニュートラルポート」にしようと官民挙げた取り組みを推し進めようとしています。

【住吉光アナウンサー(以下:住)】長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン。今週も平家達史NBC論説委員(以下:平)とお伝えします。

今回のテーマは7月29日に開催された「長崎サミット」です。長崎サミットとは、長崎の産学官のトップが集う会議で、メンバーは経済4団体の代表、長崎県、長崎市、長崎大学の代表者で構成されています。

【住】長崎サミットについては、これまでに何度も紹介してきましたが、今回のテーマは何でしょうか?

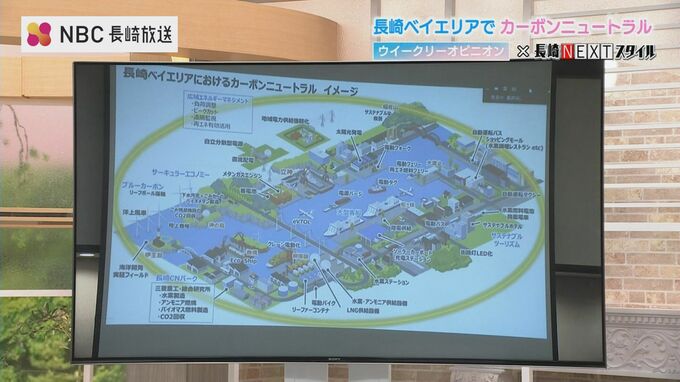

【平】今回のテーマは、「長崎ベイエリアにおけるカーボンニュートラル推進」。サミットでは、これから長崎が目指すべき方向や分野について議論されました。

まず長崎県出身の国土交通省の稲田港湾局長から「カーボンニュートラルの形成について」と題した説明があり、長崎港の特徴を踏まえたアイデアが紹介されました。

国土交通省 稲田雅裕港湾局長:

「風力発電にしろ、太陽光発電にしろ、色んな地産地消エネルギーを長崎の立地企業に使うことでいわゆる港湾からの脱炭素を大幅に減らせるのではないかということでございます。」「(私は)長崎県出身者として、ふるさと長崎がカーボンニュートラルにとってますます産業を育成するとともに活性化することを心から願っています。」

【住】本当に長崎港がカーボンニュートラルの先進地域になれば良いですね。

【平】カーボンニュートラルは世界的に早急に取り組まなければならない重要なテーマですが、長崎には大学や企業で培われてきた知見や技術というベースがあることに加え、コンパクトシティであるという実証実験に適した地理的な特徴もありますから、世界のトップランナーになれる地域だと思います。

ただ、カーボンニュートラルについて長崎の企業は、頭でわかっていても、なかなか行動に結び付いていないというのが実情です。

長崎経済同友会から会員企業に対するアンケートの結果が紹介されましたが、カーボンニュートラルが最優先課題や重要と回答した企業は8割以上にのぼります。一方、具体的な対応策を実施している企業は4割弱となっています。

【住】何がネックになっているのでしょうか?

【平】アンケートによると、「他に優先すべき経営課題がある」、「社内に余力や機運がない」、「コストに対してメリットが感じられない」といった理由が多いのが実情です。

ただ、企業にとってもカーボンニュートラルに取り組まざるを得ないという指摘やカーボンニュートラルを観光に活かすための取り組みが提案されました。

長崎商工会議所 森拓二郎会頭:

「将来、脱炭素経営への対応が遅れていることが、既存の取引の継続であるとかあるいはサプライチェーンへの新規参入の障壁になってくることも考えられます。」

経済同友会 東晋代表幹事:

「カーボンニュートラルの取り組みを観光へ活用できないかと。平和学習目的だけでなくSDGsの先進地区としての長崎へ修学旅行で訪れる学校が増えるのかもしれません。」

水素、アンモニア、液化天然ガス(LNG)、風力や潮力などから作られた電気といったクリーンなエネルギーの供給は、今後、「長崎」を選んでもらえるかという意味でも重要です。

長崎商工会議所 森拓二郎会頭:

「荷主や船主から選ばれる競争力がある港湾じゃないといけないと思います。そのためにも脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、カーボンニュートラルへの対応を長崎でぜひ進めていきたいなと」

「LNGも供給できますよと。陸電供給もできますよと。船の修理が必要な場合は造船所もありますよと。そういうものが整ってくると、クルーズ船が長崎を選ぶ要素も増えてくると思います。場合によっては特定の観光船が長崎港を母港化をする、長崎を母港にすると。そういった可能性も出てくると。」

【住】長崎港がクルーズ船の寄港地や貨物の荷主に選ばれる先進的な港になれば良いですね。

【平】その土壌は十分にあると思います。また、人材育成も大切な論点です。

長崎県経営者協会 外野雅彦会長:

「長崎カーボンニュートラルパークというところで弊社取り組んでおりますが、長崎地区はこれを実現するための設計・製造・研究開発拠点、これが全てございますので三位一体となって脱炭素技術を開発するというところでございます。」

長崎大学 永安武学長:

「アカデミアとしましては、やはり人材育成と研究っていうのが一番の本分だという風に思っております」「エジンバラ大学ですね、英国の非常に洋上風力では有名な大学ですけれども、これらとの連携を開始しておりまして、海外の大学とも積極的に連携をしながら世界で活躍できる人材の育成を考えています。」

【住】長崎大学は、大学生・大学院生を対象とした「産学連携洋上風力人材育成コンソーシアム」の中心ですし、社会人を対象とした「長崎海洋アカデミー」を運営しています。

ところで、長崎県や長崎市の考えや取り組みはどうなんでしょうか?

【平】長崎県馬場副知事と長崎市鈴木市長からはこのような発言がありました。

長崎県 馬場裕子副知事:

「再生可能エネルギーの中でも急速な成長が見込まれる水素市場に対して、県内企業の参入促進を図るという観点を大事に考えております。核となる大きな企業を誘致なり、お仲間にした上で連携というのが必要」

長崎市 鈴木史朗市長:

「荷主とかあるいは各船会社の方から選ばれる、そういう港になっていくということは大変国際競争力、港の国際競争力という点でも非常に重要な点だという風に思っております」「環境負荷の小さい観光を好むそういう旅行が好まれる傾向が強まっています」

「特に欧米を中心に。欧米の旅行者を増やして旅行単価を上げていく、そしてその交流によって、地域活性化をはかりたい」

【平】カーボンニュートラルの推進は、長崎の主力産業である造船を中心とした製造業と観光業の両方へのメリットあると考えられます。

長崎青年会議所 田添太一理事長:

「脱炭素×交流とか、脱炭素×水産とか、順序的に長崎における強みというものに脱炭素をかけ合わせて経済活動が加速する仕組みを構築していくべきかなという風に思っております。」

長崎県経営者協会 外野雅彦会長:

「港湾における温室効果ガス排出量の約30%が停泊中の船舶から発生すると。あと陸上給電は脱炭素へ寄与」

「陸上給電設備を導入して港の魅力を高めて観光港のモデルケースとなるんじゃないか。チャンスではないかと。」

【住】カーボンニュートラルといっても、CO2の削減、燃料、再生エネルギーといった基礎的なことから港における設備や観光までと広範囲なものですが、今後、どのように進められていくのでしょうか?

【平】最後に今後の取組方針についてまとめられました。

日本銀行 伊藤真長崎支店長:

「呼び水となる実現可能な取り組みから先行的に実施すること、2点目として広く県内外の企業や大学の参画を認めること、3点目として、取り組みの内容についてはこのようなサミットメンバーの間での情報を共有し、連携をはかっていくと

【平】取組項目としては、

・長崎港の電動化/脱炭素化推進

・再生可能エネルギー事業の推進

・造船関連産業の活性化推進

・脱炭素化先行地域づくり事業の推進と普及・カーボンニュートラルに関わる研究・開発・実証及び普及啓発の推進とされました。

今回のサミットにおいて、「長崎ベイエリアにおけるカーボンニュートラル推進」について、産学官の頭は揃ったのですが、問題は、具体的に何を、どのようなスケジュールで実現して行くかだと思います。

次回の長崎サミットでは、このテーマについて深掘りしていくとのことですので、地域間競争に負けないスピード感で、産学官が協力するとともに各々の役割分担についてもしっかり議論が深まり、都市計画や他の産業政策との横串しも刺さった“長崎におけるカーボンニュートラルのロードマップ”が定まることに期待したいと思います。