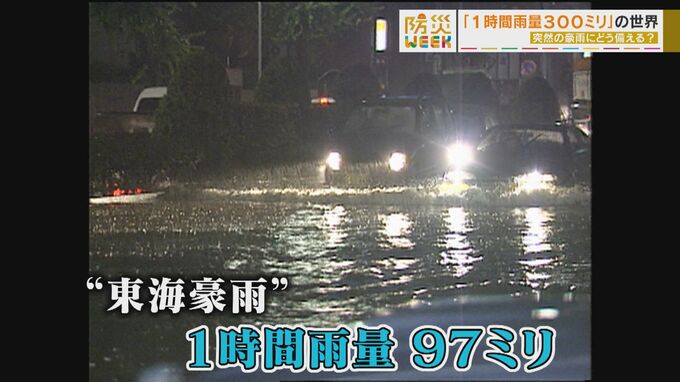

2000年9月11日から12日にかけて、名古屋市を中心とする東海地区の広い地域で浸水被害が起こった東海豪雨。この豪雨の際、名古屋で降った最大雨量は1時間97ミリでした。東海豪雨の約3倍に相当する1時間300ミリの豪雨を体験できる施設が茨城県にあります。いったいどんな豪雨なのか、体験してきました。

東海豪雨の3倍相当の豪雨とは 気象予報士が体験

1時間雨量が最大97ミリを記録した2000年9月の「東海豪雨」。その8年後、2008年8月の「平成20年8月末豪雨」では、岡崎市で東海豪雨を上回る最大1時間雨量146.5ミリを記録しました。

岡崎市内の河川が氾濫しただけでなく、名古屋駅前でも約20㎝の浸水被害が。車が通る度に、水が波打ち際のように押し寄せました。

これまで日本国内で記録された1時間の最大雨量は、1982年7月の「長崎豪雨」などで記録された1時間153ミリです。

茨城県つくば市にある防災科学技術研究所では、この2倍にあたる1時間300ミリの豪雨を体験できます。一体どんな世界が広がるのでしょうか。

防災科学技術研究所の天井には、500本以上のノズルが設置されています。穴の大きさが違う4種類のノズルを組み合わせることで、より自然に近い雨を降らせることができると言います。

1時間300ミリの豪雨は「恐怖を感じるような雨」

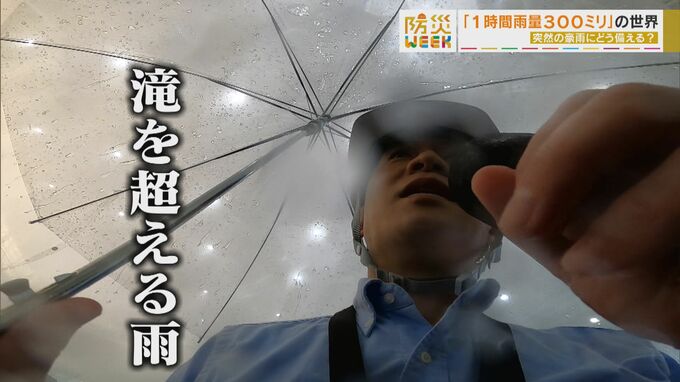

予報士歴16年のキャリアを持ち、毎日天気と向き合い続けてきた桜沢気象予報士が1時間300ミリの豪雨を体験しました。

(桜沢気象予報士)

「恐怖を感じるような雨になっています」

体験開始から約5分で足首が水に浸かり、傘をさしていたものの全く役に立たず、全身びしょ濡れです。

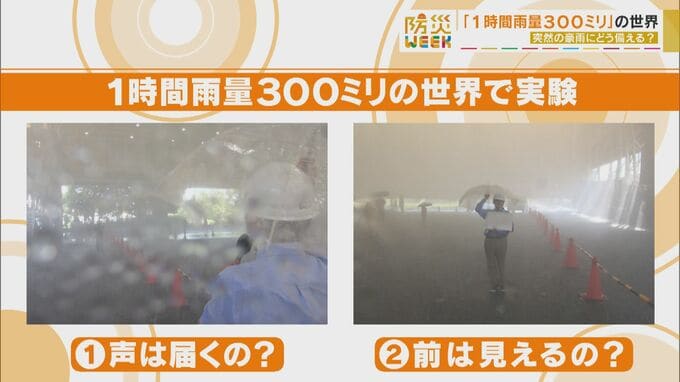

1時間雨量300ミリの世界が現実になったらどうなるのか、2つの実験を行いました。

<実験1:どれくらいの距離なら声が届くのか>

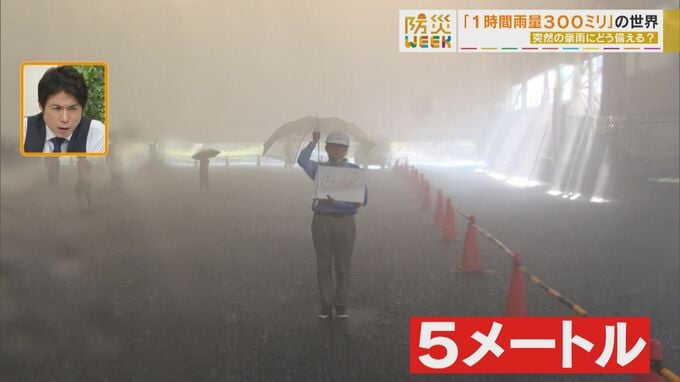

桜沢気象予報士が20m先から大声でスタッフに呼びかけますが、全く聞こえていません。距離を徐々に縮めていくと、5mの距離でやっと声が届きました。

1時間300ミリの豪雨の中では、雨音に遮られて周りの声がほとんど聞こえません。実際にこの状況に陥った場合、“助けを求める声”や“救急隊からの呼びかけ”に気づかない恐れがあります。

<実験2:どれくらい前まで見えているのか>

次に桜沢気象予報士が赤色で大きく書いた文字が、どれくらいまで近づいたら見えるのか実験。

20m先では、桜沢気象予報士の姿がぼんやり見える程度。10m先で姿がはっきり認識でき、5m先で文字の色が見えるようになりますが、まだ文字は読み取れません。3mまで近づいてやっと文字が読み取れました。

豪雨の中では水しぶきで周り一体は白くなり、数メートル前の視界さえ遮られてしまうことが分かります。