起源は平安時代

大切に守り続けられる「神舞」。

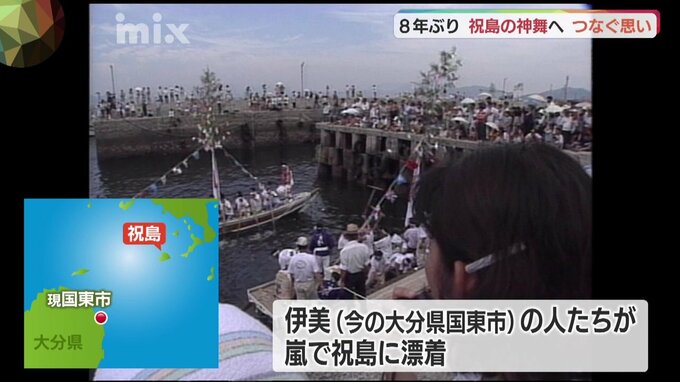

この起源は1100年以上も昔、平安時代の西暦886年にまでさかのぼります。

今の大分県国東市にあたる伊美の人たちが、嵐で祝島に漂着しました。

もてなした島の人が農耕などを教わると、しだいに島は豊かになったと言い伝えられています。

その縁を互いに大切にして4年に1度、大分県の伊美別宮社から神職を招く「神舞」は長く続けられています。

ただ、新型コロナで前回の2020年は中止となったため、ことしは8年ぶりの実施です。

ことしの「神舞」は、来月16日からの3日間。

例年の5日間よりも短縮されていますが、祝島の人にとって思いが変わることはありません。

そして大学院生の出田さんは、研究の合間を縫いながら島に渡っての稽古。

忙しいスケジュールではありますが、苦には思っていません。

憧れの大役に誇りを感じ、汗を流します。

出田涼也さん

「自分がやりたいと思って、『剣櫂』をやらせていただいているので、そこは責任もってやりたいと思います」

「踊れば踊るほど難しくなる」

かつて「剣櫂」を務めた大先輩から、稽古中の出田さんへかけられた言葉です。

成長の証ともいえる言葉の意味をかみしめ、磨きをかけています。

出田涼也さん

「踊れば踊るほど細かいところまで気を遣うようになるので。まだあんまり上手じゃないときには、気がつかなかったようなことがどんどん出てくるので、意識できることは増えていったのかなと思います」