山口県上関町の離島・祝島では、1100年以上続く伝統の神事「神舞」が、8月16日から始まります。

4年に一度行われるのですが、新型コロナの影響でことしは8年ぶりとなります。

人口減少や高齢化が進む逆境の中、島の伝統を守ろうと、若い力を借りながら準備が進められています。

人口300人弱の島の神事

上関町の室津港から、定期船でおよそ40分。離島、祝島。

270人ほどが暮らす小さな島で、その8割近くが高齢者です。

島のシンボルでもあり、石と土を積み上げて作られた「練塀」。

国内でも珍しいとされる「練塀」の横で、地元の人と上関中学校の生徒が、一緒に作業を進めていました。

祝島の女性

「先こっちからして、それをこっちからして」

生徒

「交互?」

祝島の女性

「交互にやっていきます」

祝島の女性

「上手上手!私はいま褒めよるのよ」

記者

「頼もしいですね!」

祝島の女性

「ね!祝島に来てもらっては、手伝ってもらおう」

昔ながらの道具を使い、干したカヤを重ねて編んで作る「苫編み」です。

縦90センチ横1.8メートルもある大きな1枚を作るのに、2、3日はかかるということです。

島に活気があったころ、この「苫編み」は家庭行事のようなものでしたが、ことしの作成目標は10枚です。

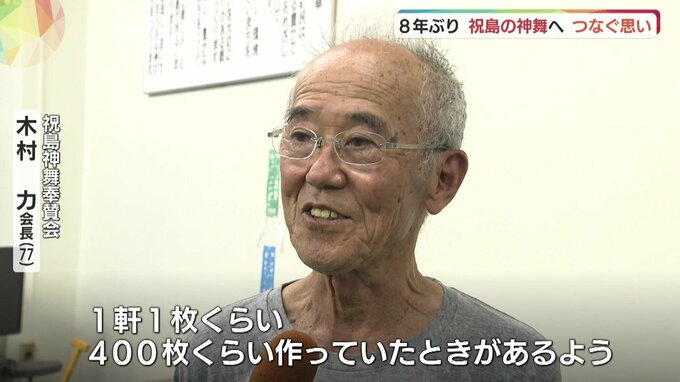

祝島神舞奉賛会 木村力 会長

「1軒1枚くらいで、400枚くらい作っていたときがあるようですね」

記者

「10枚になった理由というと、どんなところがありますか?」

木村会長

「作れる人が年とって、たくさん作れなかった」