「待ち時間なく受け取れるなら助かる」街の人はー

60代 会社員

「動くのが厳しくなる高齢者になったときに、病院に行って薬をもらわなきゃいけないというのは結構大変になってくるかもしれない。

そのときに処方箋で薬がもらえるというのは、確かにそれは便利だなと思います」

30代 母親

「風邪じゃない症状で病院に行くこともあるので、ウイルスをもらっちゃわないかなと心配。待ち時間なく受け取れるなら助かる」

実際、オンライン診療で処方箋を受け取ったことのある八代弁護士はー

弁護士 八代英輝:

僕の場合は院内処方だったので、こういった段階を踏まずにオンラインでお医者さんの診察を受けてそのクリニックから薬を送ってもらいました。

花粉症など慢性疾患で飲んでいる薬は言われることも毎回同じですし、クリニックに行って待って、薬局でまた待ってってなると、半日近く潰れちゃうのですごく便利だなと思いました。

医療ジャーナリスト 森まどか氏:

これを契機に医療DXが押し進むことを、国はおそらく期待していると思うんですが、もちろん課題もあります。

オンラインでの処方薬販売 森氏の考える課題は

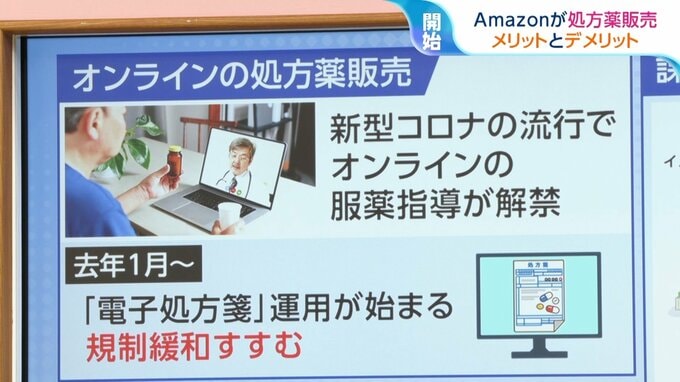

オンラインでの処方薬の販売が広まったのは、新型コロナの流行でオンラインの服薬指導が解禁されたことがきっかけでした。

さらに2023年1月から「電子処方箋」の運用が始まったことで、規制の緩和が進みました。

ただ、電子処方箋の導入率は、病院で全体の1.5%、診療所で2.1%、薬局でも31.7%となっています。(日本医師会総合政策研究機構より)

森氏は以下の課題を挙げています。

▼オンラインの導入にはコストがかかるので、コストをかけられない地域の町の薬局が淘汰されてしまう可能性もある

▼薬局は地域の見守りの場でもあるので、システム化しすぎると高齢者の健康支援の場がなくなってしまう懸念も

医療ジャーナリスト 森まどか氏:

これから高齢者が増えてくる中で、地域全体で高齢者の健康を支えるということが重要視されています。

あまりにシステム化されてしまうとコミュニケーションの場がなくなったり、薬局と医療機関の連携や、薬局と介護の方・自治体の方との連携、情報交換の場がなくなってしまうので、高齢者の健康を見守っていく機能が低くなってしまう可能性はありますね。

だからライフスタイルに合わせて、目的別にどのように使っていくかが重要です。

選択肢が広がったという点では非常にいいことですが、こうした課題もあるということを知っておきたいですね。

(ひるおび 2024年7月24日放送より)

==========

<プロフィール>

森まどか氏

医療ジャーナリスト

日本医学ジャーナリスト協会 正会員

医療問題などを数多く取材し発信