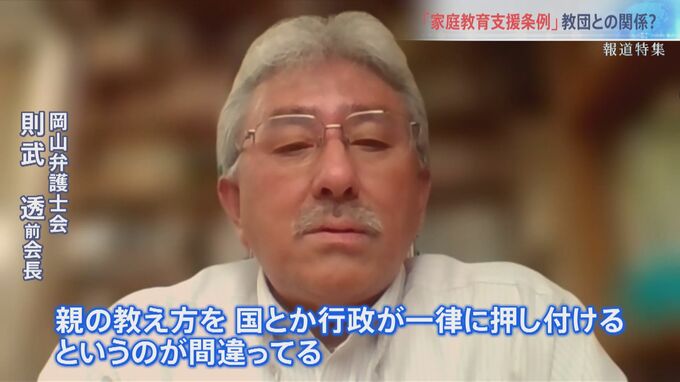

■「家庭教育支援条例」は「国家権力の家庭への介入」 弁護士会は「親の教え方を、国とか行政が一律に押し付けるというのが間違っている」

全国で広がりを見せる『家庭教育支援条例』。岡山県で当初提出された条例案(家庭教育応援条例案)では「親になることこそが『正しい人生』であるような一律の価値観の押しつけるものだ」「条例制定は、国家権力の家庭への介入だ」と、批判の声が噴出。

2万あまりの反対署名が提出されたが、今年3月、県議会で可決された。当時、反対声明を出した岡山弁護士会の会長だった則武透氏は条例の問題点を指摘する。

岡山弁護士会 則武透 前会長

「1人1人の人が違っていいという『個人の尊厳』が根本原理としてある。多様な生き方が保障されるべき現代社会において、将来、子供は『必ず異性と結婚して子供を作るのが正しい姿なんだ』というのは、子供の『自己決定権も侵害』しますし、親が子供に教育するという意味においては親の自己決定権の侵害でもある。「親の教え方を、国とか行政が一律に押し付けるというのが間違っている」

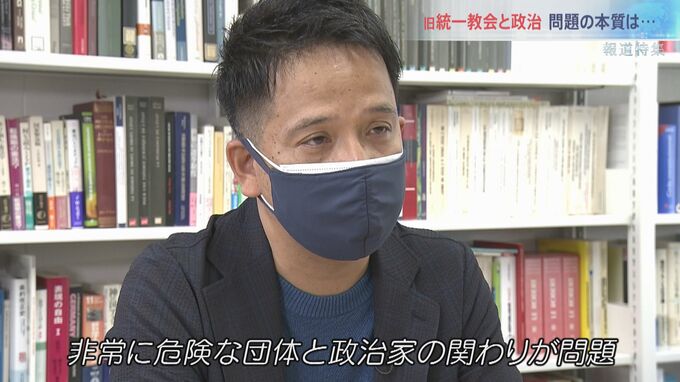

■「国のあり方をいびつにした可能性がある」憲法学者が指摘する”統一教会と政治”問題の本質はー

旧統一教会をめぐっては、政治と宗教の関係が問題とされるが、憲法学者の南野教授は本質は違うと指摘する。

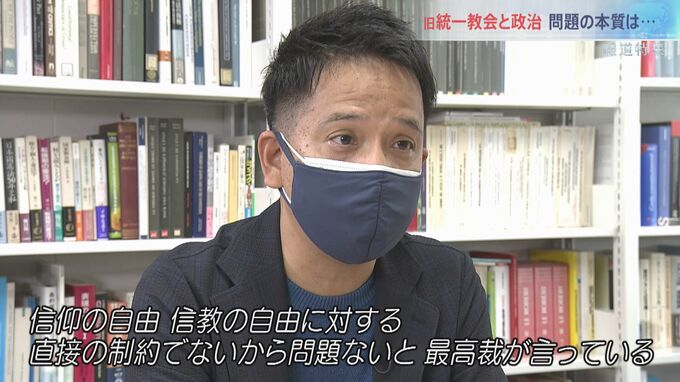

九州大学(憲法学)南野 森 教授

「今問題になっているのは、宗教と政治がどう関わっているかっていうことではなくて、反社会的な活動を繰り返してきた、そしてそのことが裁判所によって認定されている、そういう団体、したがって被害者がいて、そして現に被害者が増えているかもしれないという、そういう非常に危険な団体と政治家の関わりが問題なんだろうと思います。様々な応援をしてくれる集団、団体、あるいは様々な政治的主張を要求してくる圧力団体がある中で、やはりこの統一教会は異質なんだろうと思います。他の団体とは決定的に違うんですよね」

さらに、教団の価値観が政治に影響を与えていた可能性は否定できないと考えている。

九州大学 南野教授

「非常にこの国のあり方をいびつにした可能性があるという、本当に戦慄する話なのではないかというふうに思っています。例えば、選択的夫婦別姓の問題とか、あるいは同性婚の問題とか、G7諸国ではちゃんとできているのになぜか日本だけ何周も遅れている議論ですよね。そういうことにひょっとするとっていうふうなこともありますよね」

そして、教団の実態がこれまで放置されてきた背景について、こう指摘する。

九州大学 南野教授

「宗教団体、宗教法人であったということに対して、批判する側も腰が引けてたというかですね、信教の自由があるじゃないか、とかそういう反論をされると、どう対応していいかわからないっていうところで、宗教に関するから触れるのは要注意だ、なかなか踏み込んではいけないっていう心理的なハードルの高さみたいなものが影響したのではないかなと」

その上で、教団に対する宗教法人法に基づく解散命令などの議論を検討する必要性に言及した。

九州大学 南野教授

「宗教法人格をそのまま与え続けていい団体なのですか、っていうことは検討されるべきだと思います。これを言うと、宗教法人に対して解散命令を出すってことは、なかなかショッキングな話だし、過去に(オウム真理教など)2例しかないので結構危ないとか、憲法上保障されている信教の自由に対する侵害であるとか、そういうことを易々と憲法学者がいうのはけしからんという反論があると思うんですけれども、宗教法人法上の解散命令は、その宗教を否定するとかそういうことじゃないんですね。

財産法上の優遇措置が宗教法人に与えられているんですけれども、それがなくなるという、優遇措置がなくなるので不利益を被ることにならざるを得ませんけど、裁判所が間接的な制約に過ぎないと言っている。信仰の自由とか信教の自由に対する直接の制約ではないから問題ないと最高裁が言っているので、宗教法人格をはく奪する、解散させるっていうことは、そこの問題はない、信教の自由の問題はない、というふうになります。内面と外形外面を切り分けるっていう考え方がやっぱり必要なんだろうと思いますね」