日本を代表する山岳観光地「立山黒部アルペンルート」。アルペンルートの観光開発は、富山における鉄道網の歴史でもあります。その歴史をひもときながら、立山観光と鉄道を紹介する企画展が注目を集めています。松井カメラマンのリポートです。

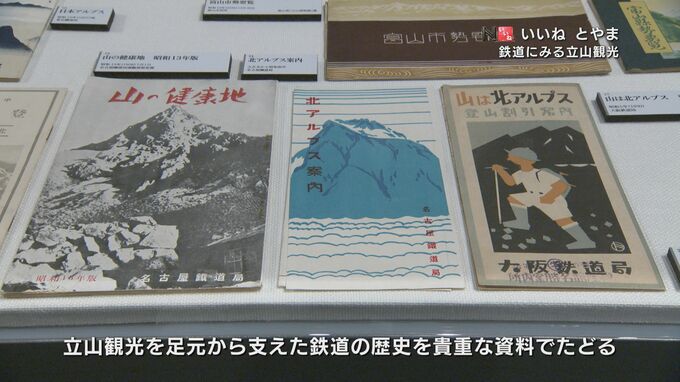

北アルプスの日本海側のふもと、富山県立山町にある立山博物館。いま「いざ、立山へ!鉄道にみる立山観光」と題する企画展が開かれています。

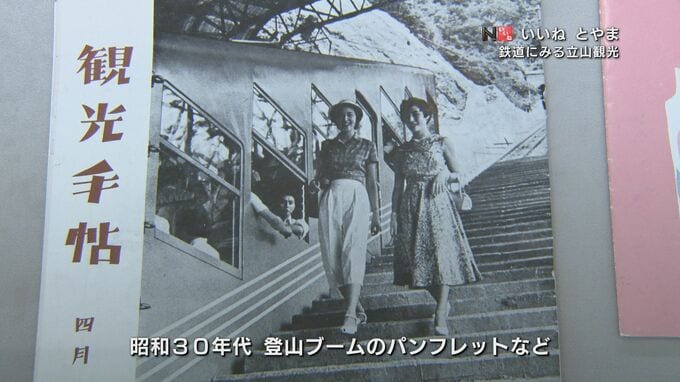

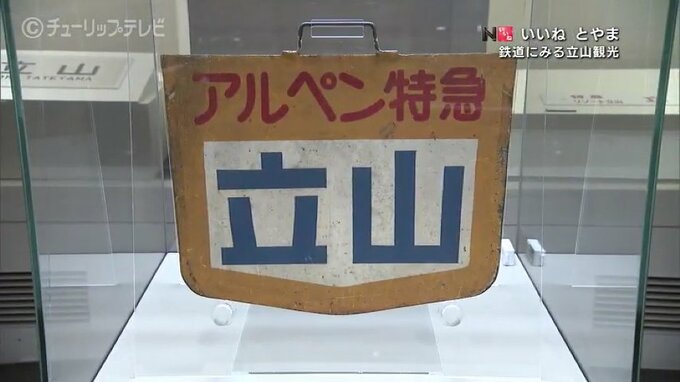

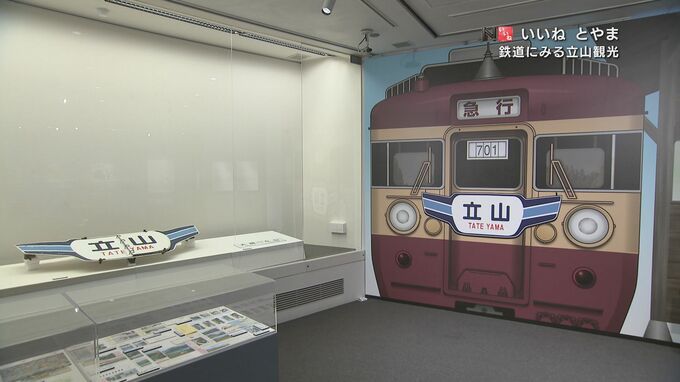

アルペンルート開発の歴史をたどる資料や、旅客輸送で活躍した鉄道の部品など、鉄道ファンにも楽しめる展示になっています。

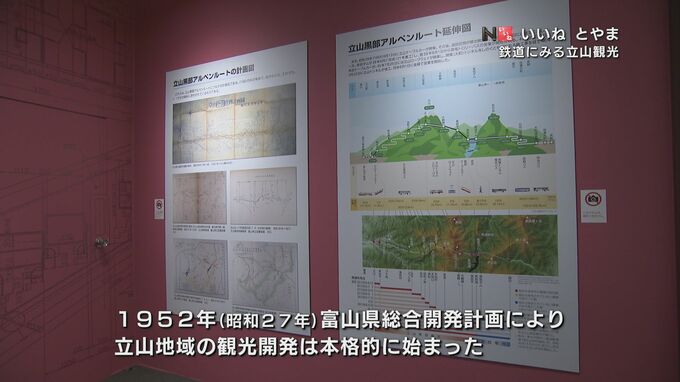

1952年(昭和27年)の富山県総合開発計画により、日本海側を拠点とする北アルプスの観光開発は本格化しました。

2年後の1954年(昭和29年)には、ふもとの立山駅から標高977メートルの美女平までを結ぶ立山ケーブルが開通。その後、室堂までの高原バス道路の整備をはじめ、トロリーバス、立山ロープウェイ、黒部ケーブルカー、関電トンネルなどの開通を経て、1971年(昭和46年)には富山県側の立山駅から長野県側の扇沢駅に至る全線が開通しました。

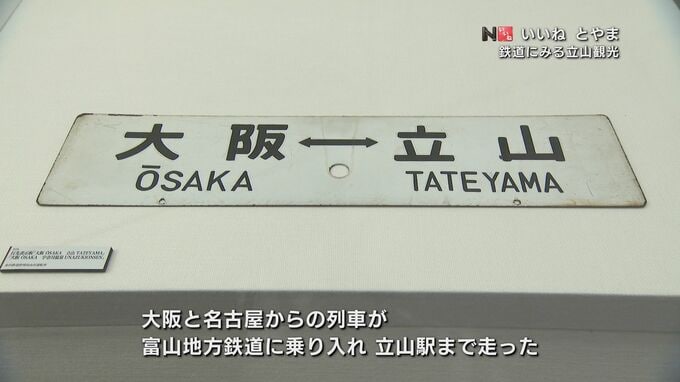

全線開通する1年前、1970年(昭和45年)からは、大阪と名古屋から直通で立山駅まで列車が乗り入れました。

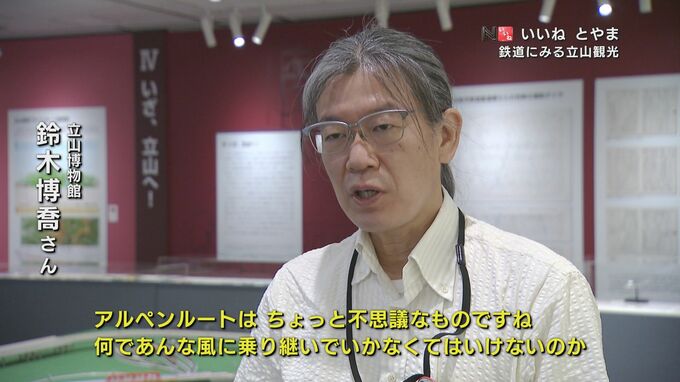

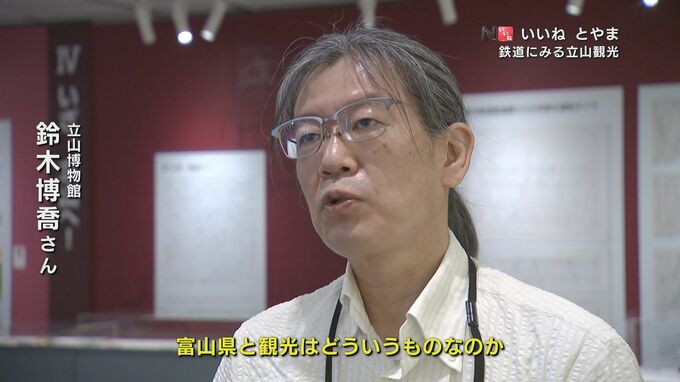

立山博物館 鈴木博喬さん

「アルペンルートはちょっと不思議なものなんですね。『なんであんな風に乗り継いでいかなくてはいけないのか』と考えたら不思議なところがあって、そういう疑問と県内の鉄道の歴史、そういったものとの関係性はどういうものだろうかというところが企画の出発点になっています」

「立山黒部アルペンルートも、ただできた訳じゃないというところがありますので、どういう経緯でできたのかというところ、富山県と観光というものはどういうものなのかというところにも目を向けていただくといいかなと思います」

富山県民が世界に誇る立山黒部アルペンルート。立山観光に欠かせない鉄道や交通機関などの歴史を学べる企画展は普段は見えない立山観光の足跡が見えてきます。

特別展「いざ、立山へ!鉄道にみる立山観光」は、立山町の県立立山博物館で、9月4日(日)まで開かれています。