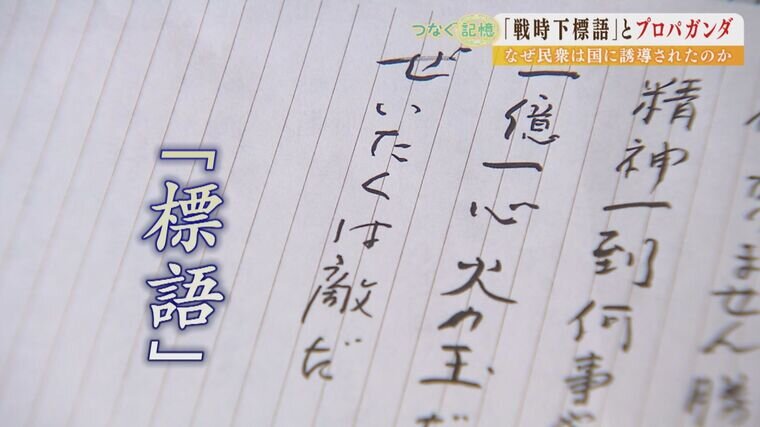

『欲しがりません勝つまでは』『足らぬ足らぬは工夫が足らぬ』など戦時中に数多く作られた「国策標語」。市民の日常に浸透し、戦争へと誘導するプロパガンダに使われました。プロパガンダという言葉は宣伝のことですが、特に特定の主義・思想などの宣伝に対して使われます。こういった標語はどのように作られて国民を扇動していったのか。その真相に迫りました。

子どものおもちゃにまで…戦時中に数多く作られた「国策標語」

兵庫県姫路市に住む黒田権大さん(93)。中学生の時、毎日のように書いた言葉を今でも覚えています。『欲しがりません勝つまでは』など戦時中に作られた標語です。

(黒田権大さん)

「みんなが戦争に協力させられた。内心は知りませんよ、表向きは全部が一億(国民)がみんな戦争に協力させられたわけや。国の方針ですわ。それが文部省を通して全国の学校に伝達するわけです」

当時、日本では戦意高揚や愛国心を高める国策標語が数多く作られたのです。

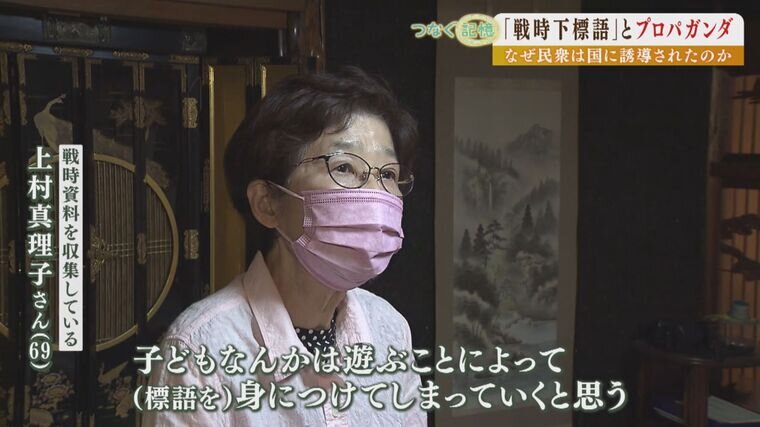

戦時中のおもちゃや日用品など約5000点を集めている上村真理子さん(69)。標語は身の回りの様々なものに付けられていたと話します。

(上村真理子さん)

「子どもなんかは遊ぶことによって(標語を)身につけてしまっていくんじゃないかなと思うんですよね。自然となっていくんじゃないですかね、軍国少年・軍国少女に」

紙風船には『欲しがりません勝つまでは』の文字。

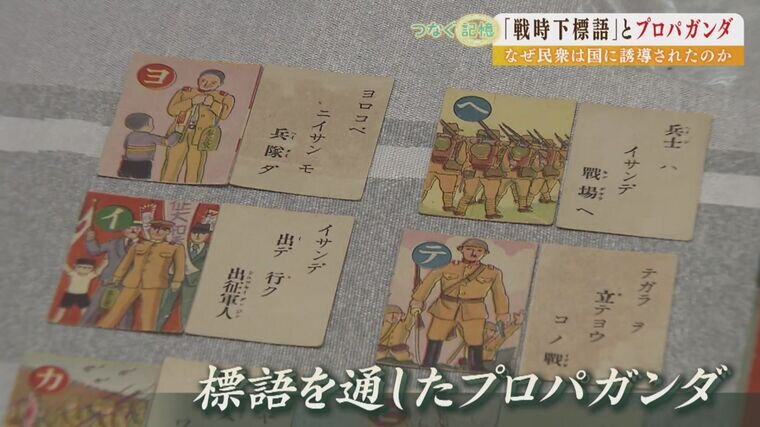

かるたにも日本軍を応援する言葉が並んでいます。こうした標語を通して国の都合の良い主張や情報を宣伝するプロパガンダが行われていたのです。

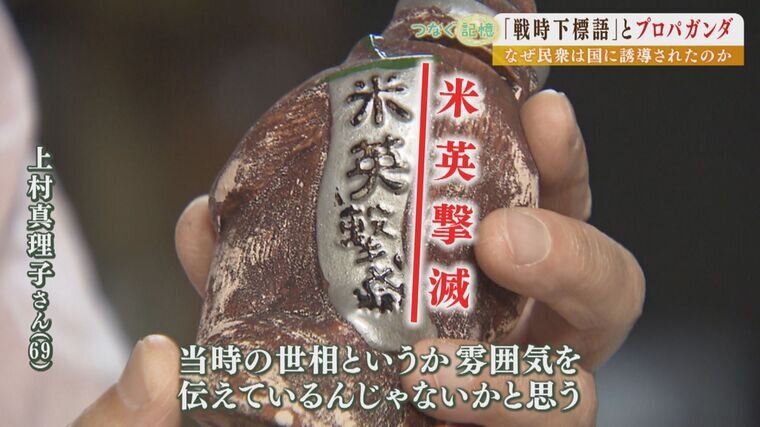

(上村真理子さん)

「正面から見たらかわいい狸さんですけれど、こういった貯金箱にもこのような敵愾心を持たせるような感じですね。当時の世相というか雰囲気を伝えているんじゃないかなと思うんですよ」