さらに、現在の堀川は汽水ですが、以前からそうではなかったといいます。

島根大学生物資源科学部 倉田健悟准 教授

「昔は淡水だったという記録がありますので。例えば淡水性のカラスガイが生息していたんですけども、死んでしまっていなくなったというような記録もあります。」

大橋川に大型の隠岐汽船などを発着させようと、1920年代後半(昭和の初め)に川底を深くする工事が行われた結果、中海から塩水が逆流し、宍道湖の塩分濃度が上がりました。

同時に堀川にも塩水が入り、農地に塩害が発生。

戦後の1951年に手貝水門を造って堀川を閉め切り、淡水化したものの、今度は市街地からの排水で水質悪化が深刻化しました。

そこで改めて水の流れを創り出そうと、1976年にポンプ場を設け、宍道湖の湖水を強制的に循環させて再び汽水化させています。

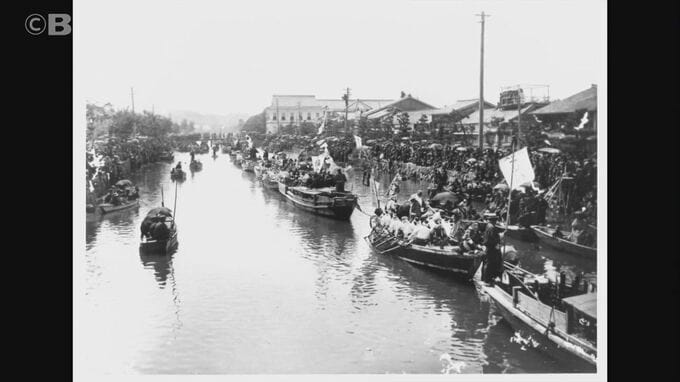

日本三大船神事の1つ、ホーランエンヤの船行列も、かつては堀川で踊りを披露してから大橋川に出ていました。

しかし、水深が浅くなったのを理由に、1958年を最後に堀川を通らなくなっていて、これは、町なかの川が水上輸送路としての役割を終えたのと表裏一体の話といえそうです。

入江直樹 記者

「水路を埋め立てて水の流れが悪くなったことが、後に水質悪化に悩む原因の1つにもなったようです。水の都の暮らしは深く水と結び付いているんですね。地図から分かりました。」