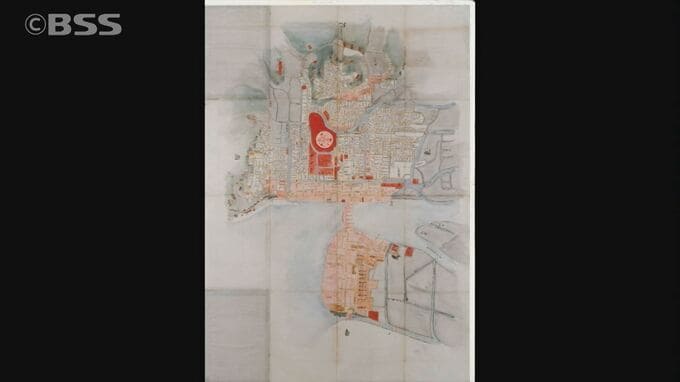

地図に描かれていた斜めの新大橋は、1910年代に造られた初代の木造の橋で、その後、1934(昭和9)年に場所を少し移し、現在の橋に架け替えた際、和多見川を新大橋の取り付け道路に生まれ変わらせたというわけです。

太い鉄の管が写真にも写っています。

当時、市街地南の千本ダムから上水道が北へと広げられていて、新大橋の下には太い鉄の水道管が今も通っています。

また、小山さんの調査によりますと、地図で松江駅の脇にある水路も1920年代後半以降に少しずつ道に替わってゆき、1981(昭和56)年にくにびき大橋が開通するに当たって、山陰線の高架をくぐる1本の道に整備されたということです。

一方、地図とあまり変わっていないのは、現在、遊覧船が運航されている大橋川の北側、橋北の堀川です。

いま、島根県庁がある場所は、江戸時代には三の丸御殿があり、堀に囲まれて、浮島のようになっていました。

現在は、南半分が埋められ、芝生の広場になっていますが、堀の輪郭が半分だけ残っているのがよく分かります。

また、城の西側にあった堀は、今は道路や住宅などに変っていて、かつて存在した祖父橋の名前が電柱に残っています。

堀川への出口は、暗渠になっているようです。