「地図」…そこには様々な情報が含まれています。

昔の「地図」には、今では変わってしまったことも記録されています。

そんな「地図」を元に、島根県松江市の市街地を縦横に走っていた昔の〝水路〟について調べました。

入江直樹 記者

「昔の地図を見ていたら、水色の部分がとても多いんです。どうしてなんでしょう。」

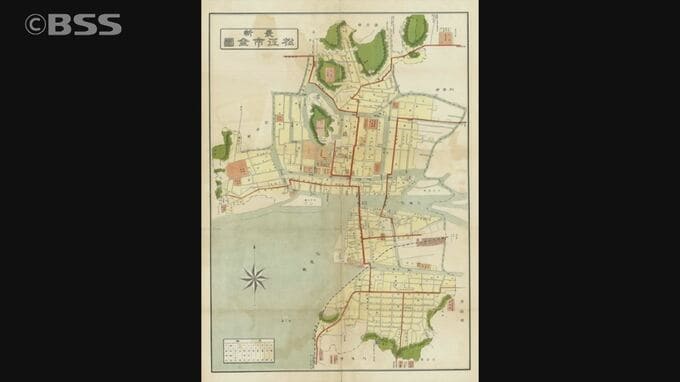

1927年(昭和2年)の松江市街地の地図。

大橋川に架かる橋がまだ2本しかなかった時代の地図では、新大橋がちょっと斜めになっています。

その隣には、今は姿を消した水路らしきものがあります。

松江市の松江城・史料調査課で聞いてみました。

松江市 松江城・史料調査課 小山祥子 さん

「昔は今よりももっと堀とか水路が沢山ありまして、埋め立てられてしまったんですけども、昔もっとあったんですよ。新大橋のつながる通りですが、これは昔、和多見川という名前で川だったんです。その写真がこちらです。」

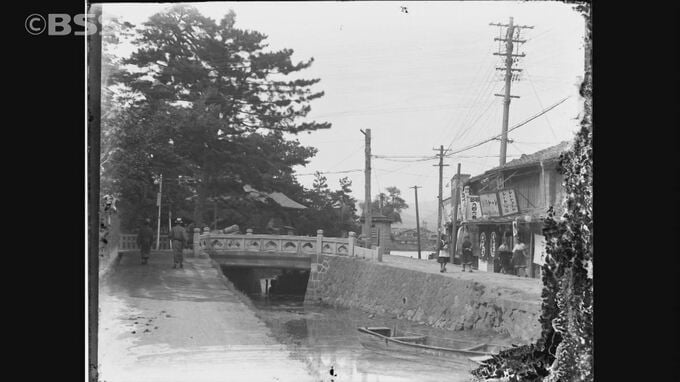

見せてもらったのは、旧和多見川の写真。

城下町・松江には、防御を兼ねて、大小の水路が張り巡らされていたようですが、和多見川は1933年に埋め立てられ、今はないと言います。

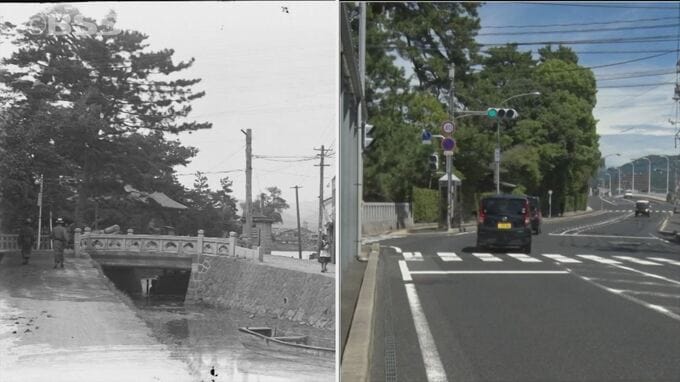

ということで、現地へ。

写真にも写っている賣布神社の隣を、新大橋から国道9号へ県道が走っています。

道の曲がり具合が、昔の川の流れとそっくりです。

松江市 松江城・史料調査課 小山祥子 さん

「水道管を通すという大きな目的がありまして、そのためにここを埋めて水道管を通して、道にしたと。」

埋め立て前の写真からは、松花橋という石橋がランドマークとして存在し、商店が建ち並ぶなど賑わっていた様子がうかがえます。