1900年代前半を中心に数多くの移民を送り出した沖縄。その移民たちの心のよりどころが沖縄の伝統楽器、三線(さんしん)です。

使われていない三線を世界の県系人たちに10年にわたって贈りつづけ、沖縄文化を継承しようと取り組む職人たちの姿を追いました。

沖縄にルーツを持つ、世界のウチナーンチュたち。1900年から始まった沖縄から海外への移民の動きは、2世3世へと受け継がれ、今につながっています。その県系人に共通する、ソウルミュージックが・・・

そう、三線です。沖縄と遠く離れた海外でも、ウチナーンチュにとっての三線音楽は、生活の一部で心のよりどころでもあります。

そこで、海外にいる県系人にボランティアで沖縄から三線を贈ることに尽力している団体があります。その名も「世界の兄弟へ三線を贈るプロジェクト」。

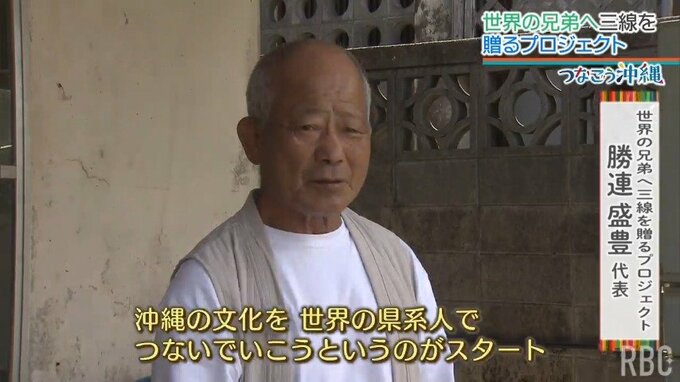

▽勝連盛豊代表・世界の兄弟へ三線を贈るプロジェクト

「世界に贈るプロジェクトでは毎年(三線を)10丁贈っているんですが、今年で10周年を迎えて、(これまでに)県内外の三線を115丁贈ることができました。沖縄の文化を、世界の沖縄の県人会をつないでいこうというのがスタートです」

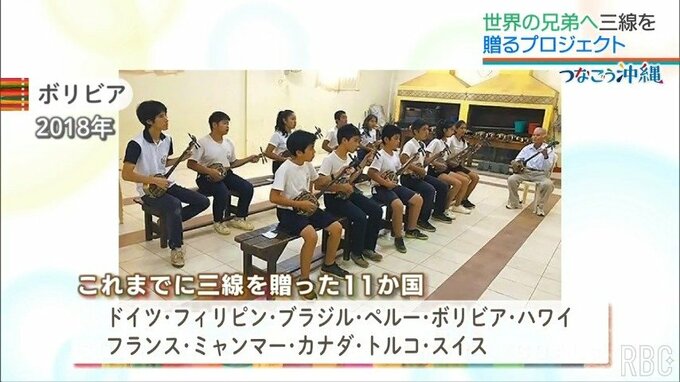

2014年から始まったこのプロジェクト。三線を贈った国は、ドイツから始まり、フィリピン、ブラジル、ペルー、ボリビア、ハワイと、合計11か国。

家庭で使っていない三線や、三線ケース、工工四(くんくんしー・三線の楽譜)などの寄付を呼びかけ、この10年で115丁の三線を贈りました。

▽勝連盛豊代表

「やっぱり継続することが、三線を贈った人達に対する、感謝というかな・・・」

豊見城市に住む津森義弘さん。プロジェクトに賛同し、自宅にあった三線を寄贈しました。

▽津森義弘さん

「4年前ですね、聞くところによると、フランスのほうに(三線を)贈られるということを聞きました」

「沖縄に寝かせていた三線が、世界のフランスの誰かが弾いてるのかなと。それを考えると、本当にそれを使ってくれる方に感謝しますね」

「このプロジェクトを、もっともっと広く、世界の皆さんが嬉しく喜んでもらえるような活動をやっていただきたい」

寄付で募った三線の中で修理が必要なものがあると、県内の三線職人が無償で直しています。2022年「現代の名工」に選ばれた、又吉章盛さんもその1人です。