お寿司を食べるのは「手」か、それとも「箸」か…皆さんはどちらですか?

手で食べるのが“江戸っ子スタイル” 箸がない寿司店も

熊崎風斗キャスター:

通な食べ方に憧れがあるのではないでしょうか。

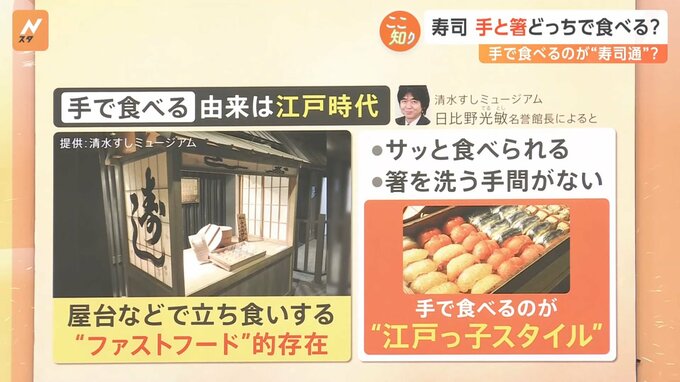

手で食べる由来は江戸時代です。

清水すしミュージアムの日比野光敏名誉館長によると、もともと寿司は屋台などで立ち食いするファストフード的存在だったそうです。

サッと食べられて、そして箸を洗う手間がないので、手で食べるのが“江戸っ子スタイル”になっていったといいます。さらに江戸時代の寿司は、シャリがもっと大きかったそうです。

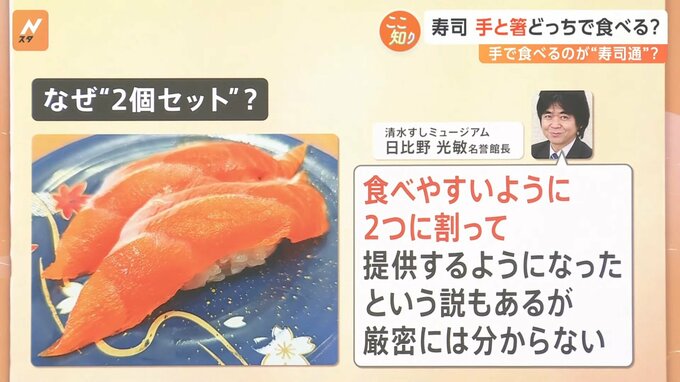

寿司と言えば、回転ずしの皿にネタが2個のっているイメージがありますよね。

清水すしミュージアム 日比野光敏 名誉館長

「食べやすいように、2つに割って提供するようになったという説もあるが、厳密には分からない」

千葉県船橋市の「吉光 船橋北口店」では、そもそも箸が置いてありません。手で食べる前提です。

しかも、立ち食いなんですが、カウンターとの間に、手を洗う蛇口を設置しています。清潔感がしっかりと約束された状態で、手で楽しめます。

手で食べる前提なので、少しシャリを柔らかくしているということです。コロナ禍は関係なく、もともと、こういうスタイルだそうです。

ホラン千秋キャスター:

食べた後にガリで手を拭くと言うじゃないですか。その名残として、現在もガリがありますが、ガリも美味しく頂いていますよね。

熊崎キャスター:

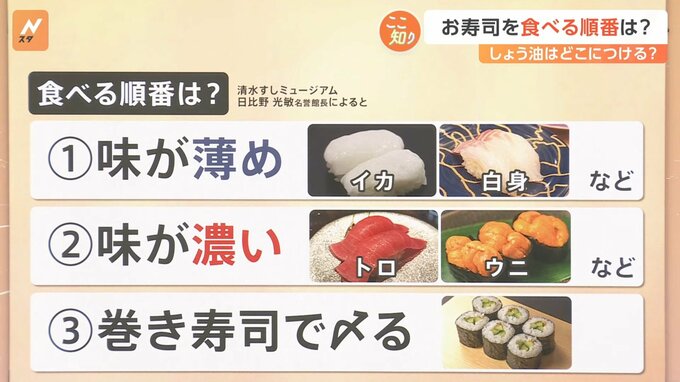

では、食べる順番についてです。

【食べる順番】

1 味が薄め イカや白身など

2 味が濃い トロやウニなど

3 巻き寿司で〆る

※清水すしミュージアム 日比野光敏 名誉館長より

日比野名誉館長は、「結局は好きなように楽しみましょうよ」とも話していました。

井上貴博キャスター:

なぜ巻き寿司で〆るようになったんでしょうか。

田中ウルヴェ京さん:

私も必ず巻き寿司で〆ますけど、「これですぐお腹いっぱいになりたくないから」という感覚でした。最初に食べてしまうと、お腹いっぱいになってしまう気がしていました。