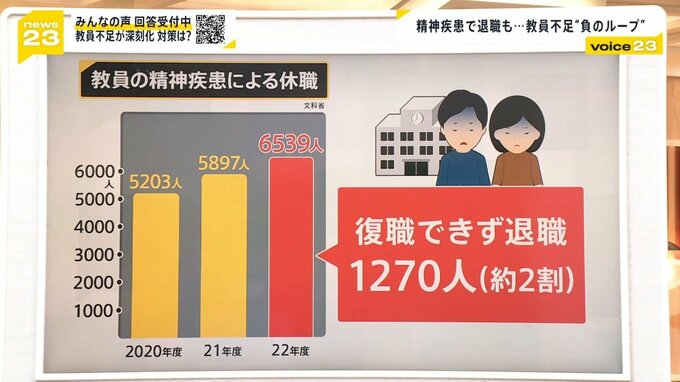

教員の精神疾患による休職は2022年度で6500人超 約2割は復職できず

小川彩佳キャスター:

切実な声ですよね。教育学部の学生からも教員になることをためらう声が上がっているという、この現状…。

藤森祥平キャスター:

もっと不安になってしまうかもしれませんが、実はこうしたデータがあります。

<教員の精神疾患による休職>(文科省)

●2020年度:5203人

●2021年度:5897人

●2022年度:6539人

教員になったとしても、うつ病などの精神疾患で休職する人は、2022年度で6500人を超えています。このうち約2割の1270人が、復職できずに早期退職してしまっているという現状があります。

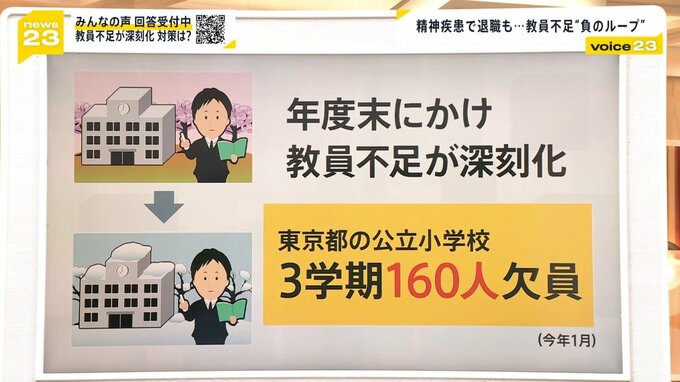

さらに、休職や早期退職による人員不足というのは、年度末にかけて深刻化する傾向があるそうです。たとえば東京都の公立小学校では、2024年1月の3学期が始まる段階で、教員の欠員が160人にも及んでいるという状況です。

小川キャスター:

教員の働き方改革を進めなければという声はずっとありましたが、いよいよ深刻度がどんどん増していますね。

株式会社QuizKnock CEO 伊沢拓司さん:

本当に問題がたくさんあって、それこそ給特法の改正というのはずっといわれていましたが、実質的にそんなに変わっていないという声もあります。

そもそも日本のシステムは知育と徳育と体育という、外国だとバラバラにやるものを全部やらされ、さらに保護者対応などの雑務が乗っかってくる。そうなるとリスキリングする、自分で学ぶ時間もないみたいなことになり、本当に教員の首を絞めるシステムばかりになってしまっているわけですよね。しかも、そこに「子どものため」というやりがいが乗ってしまうから無理をしてしまう。

やはり教育は、どの人も通ってきているせいで、みんなが口を出せてしまいます。それゆえに“あるべき論”が先走ってしまって、どんどん現場に合わない、柔軟性のない制度や決まりみたいなものが現場で出てきているのかなと思います。

まずは、現場もそうですが、我々教育を取り囲む人たちが“べき論”を見直す必要があるのかなと思うので、とにかく現場にいる人たちが中心になってほしいです。

藤森キャスター:

何とかしなきゃいけないということは、みんなわかっているのですが、こうしたなか文部科学省が人材確保のために打ち出したのが、教員採用試験の前倒しです。

2023年度までは7月に1次試験(筆記)、8月に2次試験(面接)という日程が多かったのですが、2024年度からは1次試験を6月16日、そして2025年度からは1次試験を5月11日に、どんどん前倒しするよう、各都道府県の教育委員会に要請しているそうです。

民間企業の採用に先んじて人材確保をしようという狙いがあるのですが、先生を目指す学生の皆さんにとっては、このスケジュール変更でかなり影響が出そうですね。

株式会社QuizKnock CEO 伊沢拓司さん:

2024年度はやらない自治体もあるということで、どういう影響があるのかデータが取れるのはいいことだと思いますが、それ以上に現場が苦しくなってしまったり、というのがありますし、これは根本的な解決ではまったくないので、やはり現場を変えたいですよね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

これはいかにも一時しのぎということで、文部科学省という役所は、実はあまり教育現場のことをよく知らないんですよね。教育免許を持っていない人もいっぱいいますし。

やはり現場をよく知っているのは都道府県の教育委員会ですので、その自主性に任せればいいのですが、こういう通達や通知ばかり出しているものですから、現場は混乱しますよね。

基本的には先生の働き方、長時間労働や雑用などをどうやって解決していくか、そういう問題に取り組むべきだと思います。

小川キャスター:

苦肉の策という感じもしますし、こうして国が有効な手を打てていない間にも、教員たちは続々と現場を離れてさらに深刻さを増しているわけですが、鹿児島県ではこの負担を軽減するため、新たな取り組みを始めた小学校があります。