自動車先進国で失速するなか、EVを使いこなす新興国とそのワケとは?

テスラが4年ぶりの減収減益、ゼネラル・モーターズは販売台数の減少、フォードは発売の先送り、またメルセデス・ベンツは2030年に予定していた全車EVを断念、中国でも販売台数の増加率が大幅に縮小している。

――ここに来てEV失速、ガソリン車がまだ当分行くというムードになってきている?

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

今、一時的な踊り場と見る。

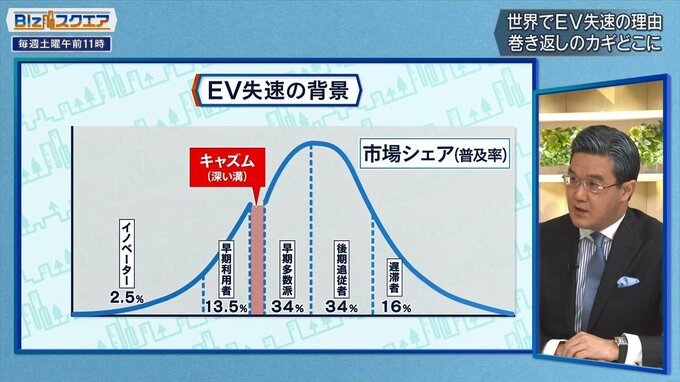

背景として、最近よく「キャズム(深い溝)」という言葉、これまでEVシフトを牽引してきたのは「早期利用者」。「アーリーアダプター」と言われるが、ハイブリッドを含むガソリン車よりもEVはまだまだ高い。こういう高いEVでも高くても買うという人たちに今、行き渡ったというのが現状。その次の「早期多数派」を「アーリーマジョリティー」というがそういう人たちに「ガソリン車、ハイブリッドよりもEVを持った方が経済合理性がある」一番わかりやすいのは「EVの方が、ハイブリッドより安い」という段階になると、またEVは加速していくというところだが、今、端境期が目の前で起きている。

――新しい物好きの人たちが買い終わって一巡して、次に行く動機づけができていない。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

先ほど地域別で出てたアメリカと、ヨーロッパの中でもドイツ。ここに顕著に出ている。

――補助金が縮小される話があると、より加速してしまう。そうすると、先ほどの「キャズム」。一体どれくらい続くのかと、10年、あるいは20年なのか。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

1~2年ぐらいと見ている。(なぜそんなに短いのか?)まず全世界的に見ると実は「キャズム」をちょっと飛び越える市場がある。グローバルサウスだ。先週、東南アジアやアフリカなどいろいろ回ってきたが、タイ。中国から輸出されてくるEVが、日本のハイブリッド車より安い。これに飛びついている状況で、ピックアップトラックを除く自動車の販売においてはもう3割がEVだ。左上の写真、これから中国から出てくる非常に先端技術が盛り込まれた少しハイレンジの車。実は昨日6月7日、右ハンドル車の生産が始まって、これからの7~9月期にかけて、かなり多くこういう中国の車が入ってくる。インドは、いわゆる「フリート」という形で法人向けライドシェアを中心に、タタ自動車がEVを増やしていることと、四輪だけでなく二輪車の電動化も進んでいる。もう1つはアフリカのエチオピア。この2年間で10万台のEVがこの国に流入している。多くが中国で売れ残ったEV。でも最新のモデル。こういった形で、トヨタやホンダや日産、BYD、こういう車がもう流れ込んでいるので、現地で話聞いてみると、安い。エチオピア特に安いのは、ガソリン車よりも安いだけでなく、電費。エネルギーコストが安いので、総保有コストが安くても一気に入っているという状況。

――新興国だと電力供給が不安定で、電気コストも高いからEVは簡単に普及しないという認識だったが違うのか?

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

一概にエチオピアのケースを一般化することはできないが、エチオピアは水力発電中心に再生可能エネルギーの生産は120%で、輸出するぐらい余っている状況。実はアフリカはいわゆる「カエル跳び」というか「リープフロッグ」(一気に先進国を跳び越える)の国がある。こういう最先端技術のものが安かったら買うというような流れが出てきている。なのでEVの「キャズム」とみたときに、アメリカやドイツという北半球と、グローバルサウスを含む南半球で見ると様相が違う。南半球・グローバルサウスは日本の自動車メーカーが高いシェアを誇っている市場でなので、特に中国からダンピングの形で安いEVが入ってきて、そこで日本車がシェアを奪われているという状況をもう少しちゃんと見た方がいい。

――「キャズム」と言われる部分が、短いところもあれば長いところもある。おそらく日本は長くなるだろうが、この間はガソリン車と、EV車が併存する時代が一定期間続く?

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

「キャズム」の間といえば、アメリカでも見られることだが、ハイブリッド車や「プラグインハイブリッド」。簡単に言うと「エンジンを搭載したEV」だが、この伸びはやはり強い。