EV巻き返しのカギ テスラも注目の「SDV」とは!?

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

ただ先ほど1~2年と言ったが、いわゆるSDVという形でソフトウェア機能が強化されている車が入ってくる。今年8月8日にテスラがロボタクシーという完全自動運転車の機能を備えたライドシェアサービスといったものを出してくる。こういうものが出てくるとEVビジネスそのものの稼ぎ方が大きく変わっていく。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

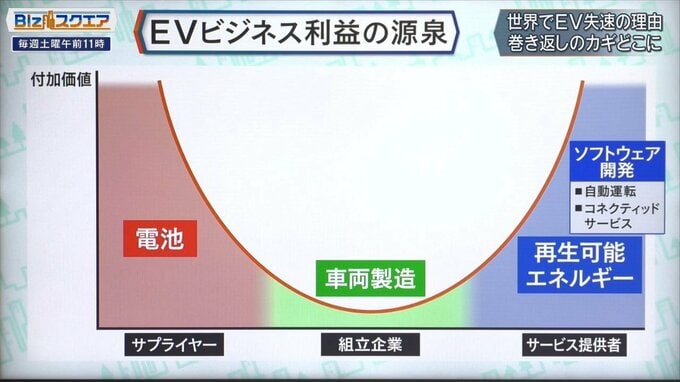

いわゆるスマイルカーブといわれるものだが、EVのビジネスがどこで利益が出ているかということを表している。真ん中が自動車を組み立てる部品をかき集めて自動車を作るというところだが、今もう既に見られているが、EVでも電池が収益源になっている。例えばBYDは電池を内製してそれを搭載してEVを作っている会社だが、こういう会社が利益を出している。そしてCATL。元々ATLという実はTDKの子会社だったが、携帯の電池から自動車用の電池をやって大きくなって利益を出している。こういう形でEVのビジネスモデルはまずは電池で利益を稼ぐこと。

――車両組み立てるだけでは利益が出なくて、電池で儲けるか、あるいは、車を通じたサービスを提供することによって儲けていく時代に入っている。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

まさに自動運転などソフトウェア開発などがこれからの新しいEVにおけるサービス。一番は再生可能エネルギーを効率的に安くEVのユーザーに提供していくことが新しいサービスになってくる。もう一つが先ほどのSDVという領域でいうとコネクティッドサービスといわれるものは、中国ではもう既にかなり広がってきているサービス。

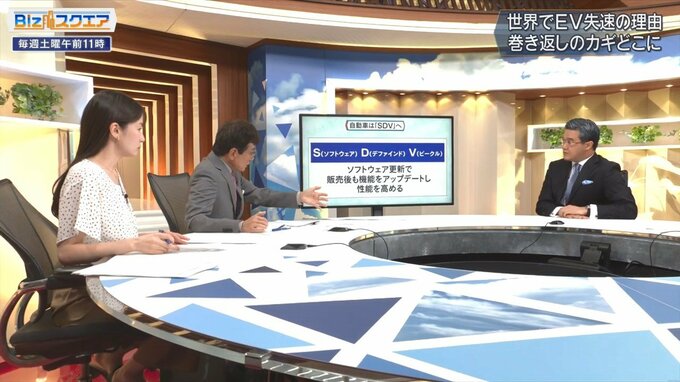

SDVとは、S(ソフトウェア)D(デファインド)V(ビークル)の略で、ソフトウェアを更新することで販売後も機能を増やしたり、性能を高められる車のこと。経産省はこのSDVの販売目標を2030年に国内外で1200万台にすると掲げている。つまりスマホのようにいろんなソフトウェアがどんどんアップデートされていくような車。

――その車というのはやっぱり電動化が必須なのか。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

電動化、電子制御との相性が良いという意味では、SDV、いわゆる車のスマート化の流れとEVシフトは同時並行で進んでいる。

――電気自動車・EVを買う最大の目玉になるのはSDVということか。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

これからEVにおいては、SDV。車が動いてる間に課金させることもできる。スマートフォンと同じ。実は、最近、テスラは日本国内においてもオートパイロットを自動アップデートで進化させている。Xでも「便利だ」という声が聞こえてくる。こういう形でもう既に保有している車が走ってる間に客にとっての魅力を高めるということを提供できるかどうかというのはSDV。

――SDVの一番の核心はやはり自動運転か。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

ロボタクシーという名前で、8月8日に発表されるテスラの新しい完全自動運転車。例えば夜寝てる間にその車が街中でタクシー事業やってくれる。それを考えると「車ビジネス」としても、ほぼ儲かってなくても客としても総保有コストを下げるという、新しいビジネスモデル、稼ぎ方が今生まれようとしている。

――将来的にはEV化は必須だが、ガソリン車がなくなるわけではない?

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

向こう10年ぐらいみても、EVとガソリン車は併存する。ただもちろんEVのシェアが上がってくる。30%とか50%で、残り半分はエンジン車。(言っても半々ぐらい?)半々ぐらい。実はEVでも電池の材料がなければEVがつくれないというところで材料の制約がある。

――両方をどうやって強くしていくかが今後の課題になってくる。

伊藤忠総研 上席主任研究員 深尾三四郎氏:

その通りだ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 6月8日放送より)