10年前、少子化や人口流出に歯止めがかからず消滅する可能性があるとされた北海道の小さな町、上士幌町が若い移住者で活気づいている。一体どのようにして消滅可能性自治体から脱却することができたのか。

消滅可能自治体から脱却 北海道・上士幌町の挑戦

色とりどりの熱気球が大空を彩る人気イベント「北海道バルーンフェスティバル」。その舞台となっているのが、北海道のほぼ真ん中、十勝地方に位置する上士幌町だ。

ダム湖の水位で浮き沈みする旧国鉄士幌線のコンクリートアーチ橋や美人の湯として知られる「ぬかびら源泉郷」など観光資源にも恵まれている。

しかし、2014年。民間の有識者でつくる人口戦略会議は、今後30年間で、20歳から39歳までの女性の人口が50%以上減少する自治体を、消滅可能性自治体と定義。上士幌町もその1つに選ばれた。

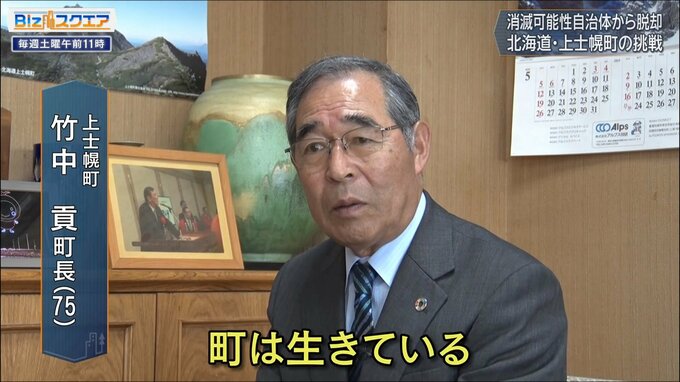

上士幌町 竹中貢町長:

「町は生きている」というふうに思っている。手を加えれば加えた分だけ答えが出てくるのではないか。

竹中町長を先頭に人口5000人に満たない小さな町の挑戦が始まった。

町内には「自動運転バス」が巡回していて、町民でなくても誰でも無料で乗ることができる。車内には対話ができるAI車掌を全国で初めて導入した。今は安全を確認するオペレーターが乗車しているが遠隔監視も行い、将来的には完全な無人運転を目指している。

事業者は「高齢者の方が実際に乗って、街の中に出るきっかけにもなるし、町の活性化に繋がるのではないかと思う」。

さらに上士幌町では、日本初となるドローンの配送事業を実施。町民は「この辺、1日遅れの新聞配達だったが、きょうの新聞がきょう届くようになって、かなり便利になった」という。ドローンが配達に関わる人手不足を解消している。

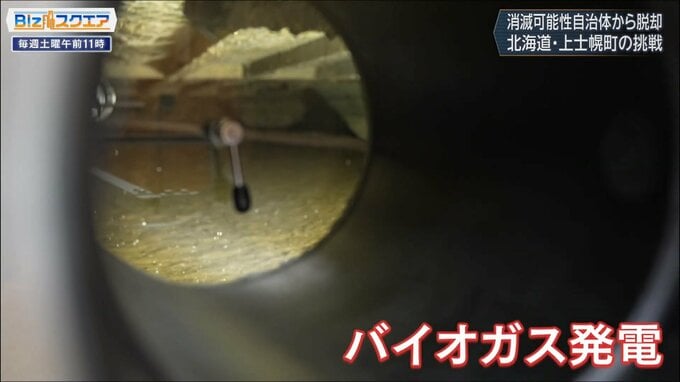

上士幌町では人口の8倍近い3万7000頭の牛が飼育されている。上士幌町ではこの大量の牛から出たふん尿を発酵させてガスを取り出し、ガスを燃やして発電するバイオガス発電を行っている。それはまさにエネルギーの地産地消と循環型酪農だ。運営者は「太陽光発電や風力発電と比べて環境に左右されない、安定している。町全体をカバーできるくらい発電できるようになっていけばいい」と語る。

最先端の技術を活用したまち作りに加え、10年前から力を注いでいるのが、子育てや教育への手厚い支援だ。この認定こども園は無償なだけでなく、質の高い英語の教育も行っている。また、給食費も、高校生までの医療費も無料だ。他にも、子供1人につき100万円のマイホーム建設費の助成もある。さらには移住を検討している人が実際に、上士幌町での暮らしを体験できる住宅もある。家具や家電など、生活に必要な備品は全て揃っている。担当者は「冬の寒さに不安になる人が多いが、意外と家の中が暖かかったり、道がしっかり除雪されてたりして、結構安心される方が多い。移住を考えている人は、冬を体験してもらうと安心して移住できると思う」。

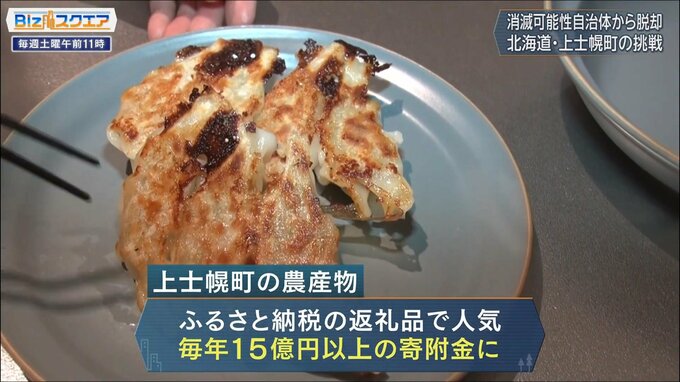

こうした政策を支えている財源が、ふるさと納税。上士幌町で作られた農産物は、ふるさと納税の返礼品として人気を呼んでいて、毎年15億円以上の寄附を集めている。寄附金を活用した手厚い支援が実を結び、2005年以降、町が把握する移住者は249人に上っている。移住者は「町全体で子供たちを見守って育てているところがすごく手厚い。自然が豊かなところと人との距離感がすごくちょうどいい」「東京ではできない仕事、畑や酪農家の仕事を手伝ったりとか、北海道でいろんな経験を増やしていきたい」「僕からするとディズニーランドの真ん中に住んでるみたいなその環境。子供たちはもう楽しくて仕方なくて、妻も自然が好きなので引っ越してきて良かったとところしかない。不便なことは何もないし、上士幌町のいいところは、余計なものが何もない」。

移住者が増えたことで、若年女性人口の減少率は10年前と比べて大幅に改善。2024年4月、上士幌町は消滅可能性自治体のリストから外れた。改めて竹中町長は「いかに町作りにこの挑戦をするかが、将来可能性の拡大に繋がっていく」と語る。