在宅で授業、姉の学校で交流会も

家での生活が中心ですが、総合支援学校の先生に週2回来てもらい、授業を受けています。また、年に2、3回は総合支援学校に出向いていて、去年は彩日音さんの通う学校での交流会にも参加しました。家の中には施設や病院の関係者、家族からのメッセージがずらりと並んでいます。

彩日音さん

「みんな、まさ君のことを大切に思ってくれてるんだなってことを思います」

景子さん

「お姉ちゃんの学校に行って、そういう友達とも会えたりとか、いろんな刺激が増えたかなと思って」

家族を支えるショートステイ施設

真輝くんは多くの人と関わりながらこれまで生きてきました。この日は、1泊2日で高齢者も利用するショートステイの施設に宿泊します。真輝くん1人でのお泊まり。不安にならないように…

景子さん

「看護師さんたちになるべく家と同じようにしていただいてます。このこいのぼり、真くんが作ったんですよ」

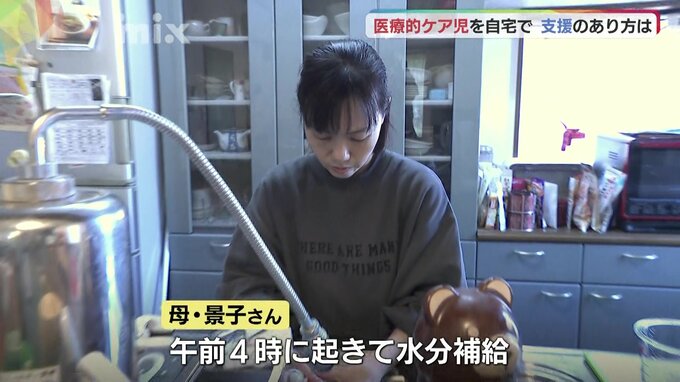

日中もケアがあるため、母親の景子さんは、ふだん外出もままなりません。朝4時にいったん起きて水分補給。父親の共之さんが朝の栄養を注入したあとは、景子さんはリビングで過ごす真輝くんの世話をします。日用品の買い出しは訪問看護師のいる1時間半ほどの間に済ませています。なかなか自由な時間をつくることはできず、姉の彩日音さんの行事がある日など、1、2か月に1度はショートステイの施設を利用しています。

景子さん

「医療的ケア児になると夜もなにかとちょっとケアしないといけないとかがあるので、どのお母さんもやっぱりゆっくり休めるときがあるといいのかなとは思ってて、ショートステイがどこの地区でも、近場にあるところを利用して休める環境が整えば、とてもありがたいなとは思ってます」

施設増加へ行政の支援は不可欠

医療的ケア児のショートステイが可能な施設は県内に11か所あります。施設の改修費用などを補助する県の事業により徐々に増えてきましたがまだまだ数は足りない状況です。

コミュニティプレイス生きいき 原田典子・施設長

「医療的ケア児を福祉系の施設でみるということができてるわけですから、この先進の見本を少しでも普及させていこうという風に私は動いてほしいと思うんですね」

原田さんは、受け入れる福祉施設が増えない理由について、施設側の事情があると考えています。人手がかかるため施設全体の利用者数を減らさなくてはいけないこと。夜も手厚いケアが必要で職員に負担がかかること、何かあったときのための協力医との契約などさまざまな課題を指摘します。

原田施設長

「受け入れ施設が各市町で1つあれば、本当にお母さんたちはすごく助かるなと本当に思うので、そこはやっぱり後押ししていくのが行政の役割だろうと思っています」

人件費など、ソフト面での行政の支援が必要と考えています。

景子さん

「真くんも家族の一員だから、あんまり施設をメインに過ごすっていう頭が初めからなくて、在宅で一緒にみんな過ごしたいっていう思いがすごい最初から強かったです」