当時から深刻だった「土地不足」

広大な土地を米軍に接収された沖縄。県民が活用できる土地の不足は当時から深刻な問題だった。1970年の琉球政府の調べでは、沖縄の土地は当時、総面積約24万ヘクタールのうち56%が山林原野、22%が農地だった。軍用地が8%を占めた。

市街地や宅地、工業用地や公共施設、河川と雑種地まで含めた土地はまとめて「その他」に分類され、それらがわずか12%の土地に集中していると記録された。(1970年9月琉球政府刊行「長期経済計画」より)

戦後間もないころ、社会インフラや人々の経済生活基盤は壊滅していたため、沖縄の市街地は米軍基地の周辺に貼り付くように形成されていった。

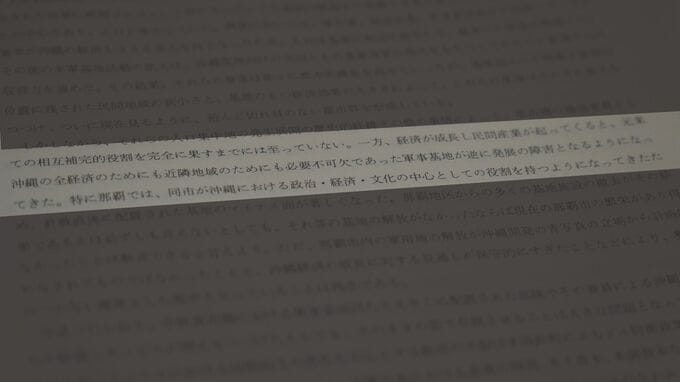

翁長さんが保管する資料「転用の基本的考え方」のなかでは、混乱のなかで無秩序に市街地が形成されてきた経緯がところどころで触れられている。

▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~」

「…戦後は米軍要員相手の商業・サービス業等が沖縄の経済を支える重大な柱となったため、人口は基地の周辺に集中して、数多くの集落を形成した。その後の米軍基地活動の拡大は、それらの集落の人口収容力を強めた」

「基地の持つ経済効果の大きさによって、これらの集落はそれぞれ拡大を続け、…ほとんど切れ目のない都市群を形成している」

歪な成り立ちのまま拡大していった各地域は、「基地と依存関係にある部分以外は自己完結していて、有機的に結びついていない」と分析されていた。そして1971年当時にはすでに、その弊害が目立ってきていた。

▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~」

「(現在の混雑は)既成市街地内において利用しうる土地が全体として極めて不足しているためであって、市街地の再開発は基地開放を前提とする計画的拡大を抜きにしては考えられない」

▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~」

「1960年代の後半を境として沖縄経済における米軍基地の役割は停滞から減少に転じてきている。特に琉球政府の ”長期経済開発計画” における中核都市圏構想の実現のためには、軍事基地の存在はむしろマイナスファクターとして働いている面が大きくなってきている」