海外で進む 精子提供者の“開示”

藤森祥平キャスター:

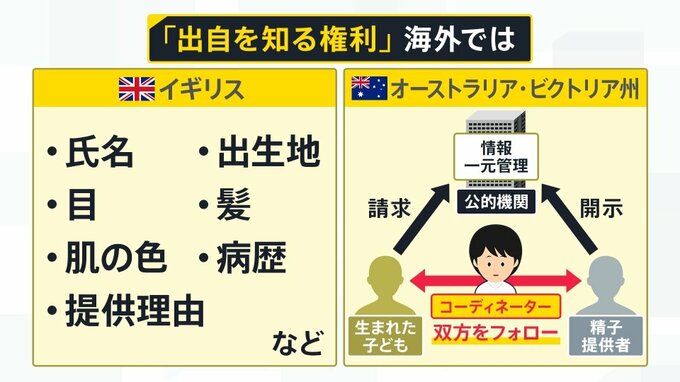

海外ではすでに、子どもの「出自を知る権利」の保障が進んでいます。

イギリスでは、精子提供者の氏名・出生地・目・髪・肌の色・病歴・提供理由などを子どもたちが知ることができるように法整備しています。

オーストラリアのビクトリア州では、公的機関が情報を一元管理しています。子どもから情報が欲しいと求められた場合、コーディネーターが「どんな情報を知りたいか」「不安はないか」など聞き取り、精子提供者の相談にものるなど、双方をフォローするということです。海外ではシステム化されている例もあるようです。

小川キャスター:

日本では、情報開示をすると精子の提供者が減ってしまうのではないかと懸念されてきましたが、イギリス・オーストラリアともに情報開示後、精子提供者の数が増えているということで驚きです。

(株)日本総研主席研究員 藻谷浩介さん:

私にはアメリカ人の親しい友人に、養子の人が2人います。最初は知らなかったわけですが、アメリカなのできちんと、「あなたは養子だけど、私の本当の子ども。血は繋がってない、遺伝上は繋がってない」と教えられたそうです。

最初にそう教育を受けても、思春期には色々と不安になってしまうようです。「やはり自分の遺伝上の親が知りたい」ということで、「知る権利」で突き止めて、遺伝上の親を知ったんですが、逆に「こういう人が親だったの…」というショックがあったそうです。

特に思春期になると、子どもはすごく知りたくなると思いますので、「コーディネーター」は良いかもしれません。複雑な状況を状況に応じて…だた、「コーディネーターが教えてくれない」など、一元的にいかない問題もあると思います。

トラウデンさん:

世界では遺伝情報を自分自身で検査に行けますが、取材した伊藤さんによると、日本ではまだ出自をたどる遺伝子検査はあまりないそうです。

別のことを調べに行ったのに、実は親と血が繋がっていないということを知ってしまうことが海外ではあり、アイデンティティが揺れてしまうケースも多いようです。そういう状況も踏まえ、「非匿名」で子どもが小さい頃から向き合って話していくことが大事なのではないかと伊藤さんもおっしゃっていました。

小川キャスター:

知ることがゴールではなく、その先の体制が求められるわけですよね。

藤森キャスター:

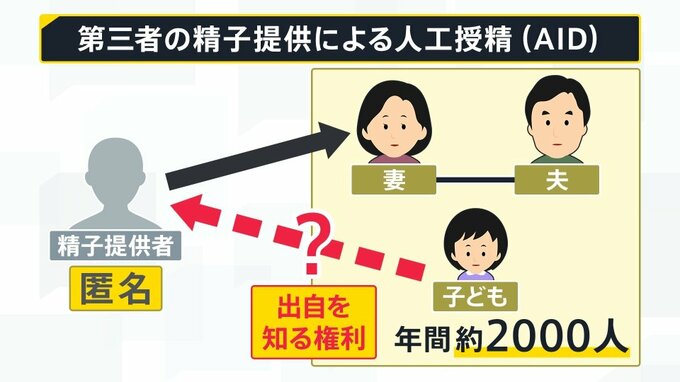

第三者の精子提供による人口授精は、現在、日本では法的に婚姻関係にある夫婦のみに適用されています。

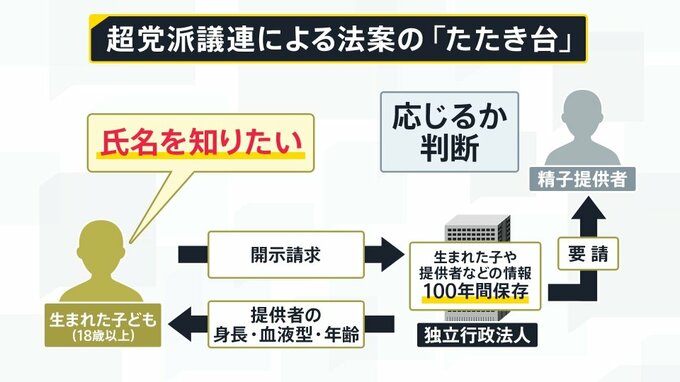

法整備については海外に比べても遅れていると長年指摘されてきた中、超党派の議連が2023年、法案のたたき台をまとめました。

<超党派議連による法案の「たたき台」>

・精子提供者や生まれた子どもなどの情報を独立行政法人が100年間保存

・子どもは18歳になると情報請求が可能になる

提供者の身長・血液型・年齢など個人が特定されない情報のみを開示

氏名など個人が特定される情報は、精子提供者の了承が必要

今国会で法案提出をしたいとしています。

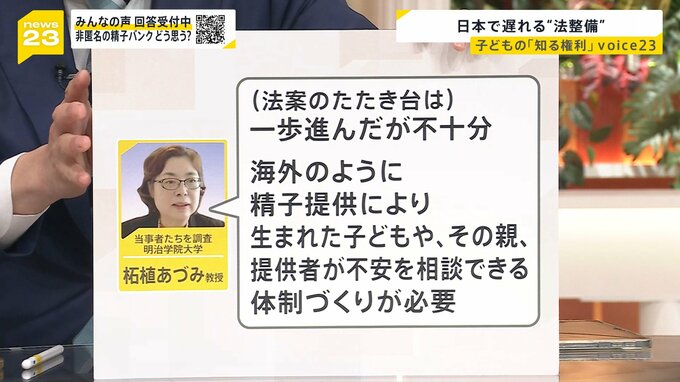

当事者たちの調査を続けている明治学院大学の柘植あづみ教授は「(法案のたたき台は)一歩進んだが不十分。海外のように精子提供により生まれた子どもや、その親、提供者が不安を相談できる体制づくりが必要」と指摘しています。

トラウデンさん:

取材した伊藤さんも、動き始めてるのは良いことだが、20年前から話し合われているはずなのにまだこの段階か…という思いはあるようです。

事実婚や同性カップルなどいろんな形がある中で、今はまだ婚姻している夫婦に限る法案というところもあり、進んだかもしれないが、不十分という思いはあるみたいです。

小川キャスター:

国内での精子提供を巡っては、SNS上で個人間での取引も行われていて、無秩序な状況もあるということです。

藻谷さん:

親の名前を開示するかどうかとは別で、「個人取引」であれば当然、名前も分かっているわけで、それは実は大問題です。

「遺伝的には誰の子どもでも良いが、自分の子どもが欲しい」という人が使うべき制度であると思います。

「自分の子どもを増やしたい」という男性が提供に応じたり、「有名人の子どもを産みたい」女性が使う制度になってしまうと、世の中の秩序がガチャガチャになってしまいます。

あくまでも提供者の情報開示は仕組みのもとでコーディネーターのようなものを置いて、問題が最小になるように開示するという方向で決める必要があります。個人での取引は許してはいけないと思いますので、早く法律を決めないといけません。

トラウデンさん:

無秩序の状態で危ない取引があるより、整備された中で、望む方が安心して精子提供を受けられる状況に早くなってほしいと思います。

藻谷さん:

2万人が自分の遺伝上の親を知りたいのに、知れないまま暮らしているという状況は、早く対処しないといけませんね。

小川キャスター:

今、精子提供を受けられるのが婚姻関係にある夫婦のみとなっていて、枠組みがどうなのかという議論もありますが、何が大切だと感じましたか。

トラウデンさん:

生まれた子どもや親、ドナーそれぞれに思いや守られるべき権利があります。コーディネーターなのか分かりませんが、その間を調整して多方面からケアをしながら、より良い形で法律も整備してということが大切なのかなと思います。

私達も当事者意識を持って議論に参加していくことが大事だと感じました。