円安で物価上振れも… 遠のく実質所得プラス

(もやしの)原料の豆が中国からということで、これも円安の影響を受けている。円安がとにかく進んでいて、介入とアメリカの雇用統計で151円まで戻したかと思ったら、じりじり155円までまた押し返されるという展開。なかなか是正されない。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

やはりアメリカ経済が強い。賃金上昇率も非常に強いし、労働生産性をはるかに上回っているので賃金が物価を押し上げる、好循環すぎる、アメリカが強すぎるということが背景にある。

――円高には戻りにくい構造なのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

アメリカは利下げにすごく慎重だろうし、年内3回の想定が、2回ということもあり得ると思う。そのぐらいアメリカの経済が強いということが背景にある。

――アメリカが原因とはいえ、長期的に見ると2022年の年初は110円台だった。そこから一旦150円ぐらいまできて、押し返してまたということで、110円台から150円台となると物価への影響が相当あるのか?

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

これほど円安・通貨安になった国は世界ではない。今ここまで円安が進んでなければ、輸入物価はもっと下がっていて、日本のインフレ率ももっと下がってたはず。

エネルギー価格が下がっている分、抑えられているが、円安がある分高い輸入物価になっている。円安の影響は否定できない。

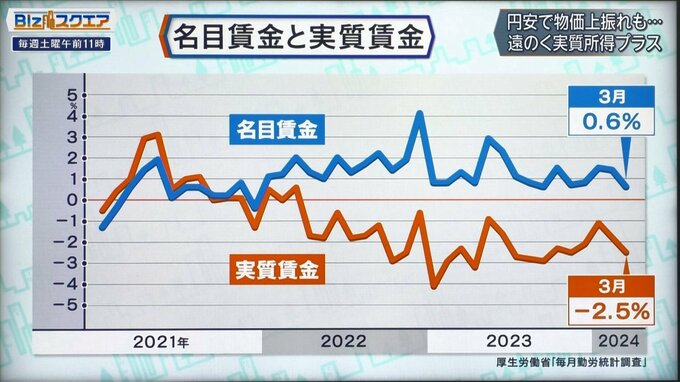

物価の高止まりで実質賃金がマイナス続き。厚労省が発表した毎月勤労統計によると3月の名目賃金は0.6%増えた一方で、実質賃金はマイナス2.5%となり、過去最長となる24か月連続の減少となっている。

――この統計は1991年頃から比較可能だが、2022年から24か月、2年にわたって実質賃金のマイナスが続いているのは、100年に一度の危機といわれたリーマン・ショック時よりも長い。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

名目賃金が多少改善はしているが、やはりインフレに追いついてないということから、家計から見ると、かなり生活が苦しくなっている感覚は多いと思う。

――だから、もやしも10円でも安くないと買いたくないと。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

やはり食料インフレ率。食料の物価がインフレの半分を占めているから、家計から見ると毎日買う食料の値段が高騰してるので、統計データよりも遥かにインフレになっているという感覚があると思う。

――今、「経済の好循環」といわれているが、それは「実質賃金」がプラスになってこないと消費者の消費も拡大しないと全体としての需要も増えないわけだから、なかなか好循環にはならない?

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

賃金と物価の好循環は、正直データからはまだ確認できていないと思う。当然実質賃金がプラスになって、それから人々の感覚として、賃金が毎年上がっているし、これからも上がっていくという感覚が大事なので、一時的に実質賃金はプラスになってもそれだけでは生活が豊かになって消費しようという感じにはならないと思う。

――実質賃金プラスを目指そうとなっているが、1回なっただけではやはり駄目か?

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

はい、そうです。

(BS-TBS『Bizスクエア』 5月11日放送より)

======

<プロフィール>

白井さゆり

慶応義塾大学 総合政策学部教授

2011~16年まで日銀審議委員

専門分野は国際金融や日本経済など