円安による物価高の影響は、物価の優等生もやしにまで及んでいる。コスト高に喘ぐ生産者を取材した。

「物価の優等生」もやしの今 コスト増で生産者にしわ寄せ

「もやしは、前は安かったけどね、今は高いね。前は10円くらいで買えたけれど」

「もやしはちょっと高いかな。7円とか8円くらい高いんじゃないか」

東京・足立区の生鮮スーパー「さんよう」では一般的な緑豆もやしを税込49円で販売している。このスーパーではもやしは客寄せの目玉商品として、以前は10円で販売することもあった。ところが、仕入れ値が3割上昇してからは、セール品として使いづらくなったという。

スーパーさんよう 新妻洋三社長:

特売とかでは、いわゆる“腹切り商品”に使えるのがもやし。100円のものを半額で50円だと、1人あたり50円の損。もやしならせいぜい20円ぐらいの損で済む。

仕入れ値に見合った適正価格は70円ということだが…

スーパーさんよう 新妻洋三社長:

お客さんはやっぱり買いやすいのが50円ぐらい。1円でも安いと「あそこはもやしが一番安いよ」となる。58円でも48円でも、その中ではやっぱり競争だから、一番安くなくちゃいけない。

値段が店選びのバロメーターになっているもやしは、価格転嫁が難しい商品だ。

茨城県小美玉市の生産現場を訪ねると…

もやしはこの真っ暗な工場で作られていた。原料の緑豆に大量の水を与え、温度を調節して発芽させると、わずか10日ほどで出荷することができる。こちらの工場は自動化されていて、1日40トン、約20万パックのもやしを生産している。

旭物産 小美玉工場 小薗江則継副工場長:

天候にも左右されずに安定した供給ができる。

ただ、生産者の頭を悩ませているのが、原料価格の高騰だ。

緑豆はほぼ全て中国からの輸入で、その価格は1995年と比べると4倍以上に上がっている。一方で、もやしの小売販売価格は足元では上がってきているものの、下落傾向が続いている。さらに円安に加え、光熱費や物流費、人件費も重くのしかかる。

もやしを生産する旭物産の会長で、もやし生産者協会の理事長を務める林正二氏に窮状を聞いた。

工業組合もやし生産者協会 林正二理事長:

本当に我々もやし生産者にとって、危機的な状態というのが今の状況。以前に比べて下がってるコストは一切ない。もう全て上がっている。採算的に大変厳しくなって、もう続けていけないと、廃業する業者が立て続けにずっと出ている。そういう実態でもやしが安く売られていることを理解して、もう少し値段が上がっても、消費者の皆様にもやしをもっと買って欲しい。

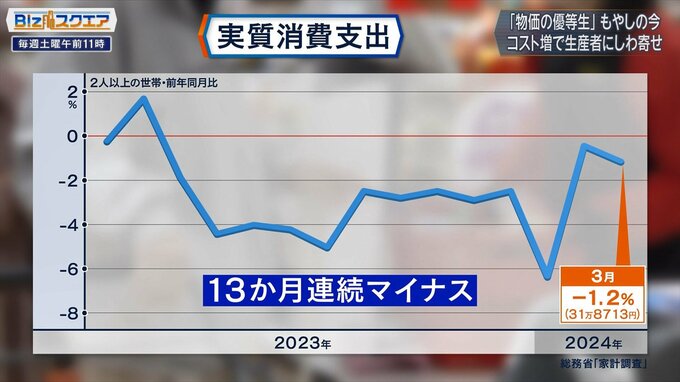

消費の低迷が続いている。2024年3月の家計調査によると、2人以上の世帯が消費に使った金額は31万8713円で、物価変動を除く実質で前の年より1.2%減少し、13か月連続のマイナスとなった。