失われる「武器輸出三原則」の理念

2024年3月、日本政府はイギリス、イタリアと共同開発している次期戦闘機の第三国への輸出解禁を決めた。憲法で定めた平和主義から、武器の輸出を厳しく制限してきた日本による殺傷能力が極めて高い兵器の輸出。

2023年には、アメリカにパトリオットミサイルを輸出することも決めている。ウクライナへの軍事支援が長期化し、武器の在庫不足に陥るアメリカの求めに応じたものだ。

武器輸出をめぐっては、日本は佐藤政権が打ち出した「武器輸出三原則」で抑制してきた。

1967年4月、佐藤栄作総理(当時)は国会で共産圏や紛争中の当事国へ武器輸出しないことを表明。「厳に慎んでそのとおりやるつもりであります」と述べた。

1976年2月の国会、政府に厳しく迫るのは、2024年に次期戦闘機の輸出決定に賛成した公明党だ。

公明党 正木良明衆院議員(1976年2月4日・当時)

「武器と言われるような、(武器と言われる)かもしれないと言われるようなものを輸出することについては、この日本が平和でしか生きられない、平和国家であるという原点に立ち戻って物事の考え方をしなきゃならん。軍用ではないという解釈を拡大しながら、いま不況なんだから、これで儲けようという考え方は一切捨てていただかなきゃならん」

2日後、三木総理は野党の質問にこう答弁した。

三木武夫総理(1976年2月6日・当時)

「武器輸出三原則は厳重に履行したい。武器輸出というものを日本の将来の輸出産業として育成する考えは全然ない」

そして、その国会で政府は新しい統一見解を示した。三原則が定めている地域以外にも「武器の輸出は慎む」とし、輸出の実質的な全面禁止を打ち出した。だが、原則は徐々に変えられていく。

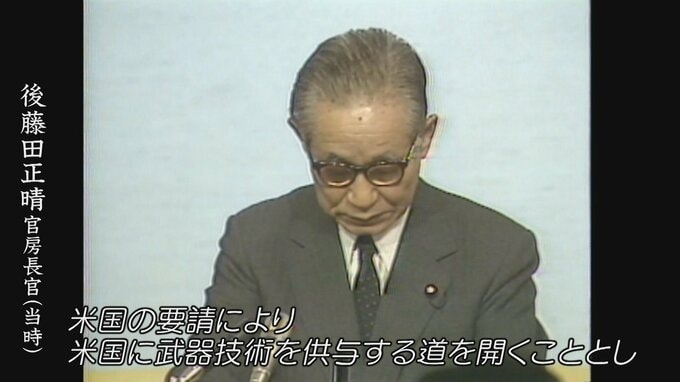

後藤田正晴 官房長官(1983年1月14日・当時)

「米国の要請により、米国に武器技術を供与する道を開くこととし、供与にあたっては武器輸出三原則に拠らないこととする」

1983年、中曽根政権が三原則の例外を作った。その後、2004年の小泉政権や2011年の野田政権などでも原則の例外作りや、基準の緩和を行った。

さらに、原則そのものを変え「防衛装備移転三原則」で、輸出を条件付きで解禁したのが、2014年の第二次安倍政権である。その末に、岸田政権が殺傷兵器の輸出を決めた。

相次ぐ安全保障政策の大転換。憲法学者の長谷部教授は、その根拠の説明が果たされていないと指摘する。

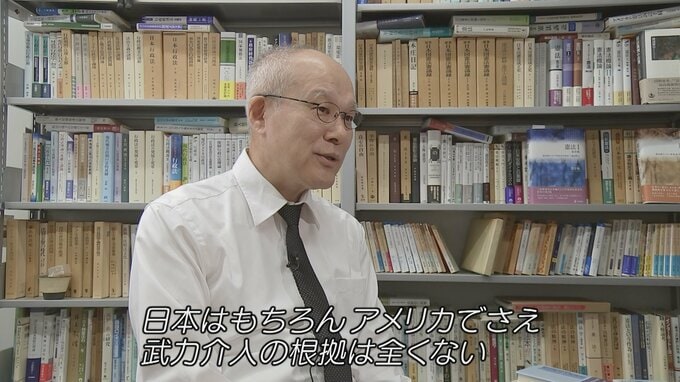

早稲田大学 長谷部恭男 教授

「今の政府はいろいろな問題を本当に真剣に考えているのだろうかと。最近、台湾有事というようなことも言われているが、アメリカも日本も『一つの中国』論をとっているはず。もし万一、中国が台湾に武力攻撃を仕掛けても中国の国内問題。日本はもちろん、アメリカでさえ武力をもって介入する根拠は全くない。日本に駐留する米軍の出撃は事前協議の対象で、同意すれば直ちに日本に対する武力攻撃が起こることにつながってくるはずで、いずれも非常に高いハードルがある」

国会での議論を尽くさず、与党協議と閣議決定だけで決める、ありかたも憲法の精神に反すると考えている。

長谷部教授

「憲法学で重要事項法理というものがある。国民全体の利害に関わる国政上の重要問題については、必ず国民を代表する国会での慎重な審議を経て、その上で国会での決定を待たなくてはいけないという考え方。最後は多数決で決まるんだから同じではないかと考える人もいるかもしれないが、国会の審議は相手の背中の向こう側にいる国民に語りかけている。国民の皆さんが納得いくような説明ができるかどうかが問われるわけで、決してないがしろにしていい話ではない」

4月の日米首脳会談では、中国を念頭に自衛隊とアメリカ軍のさらなる一体化、指揮統制の連携強化も明らかになった。

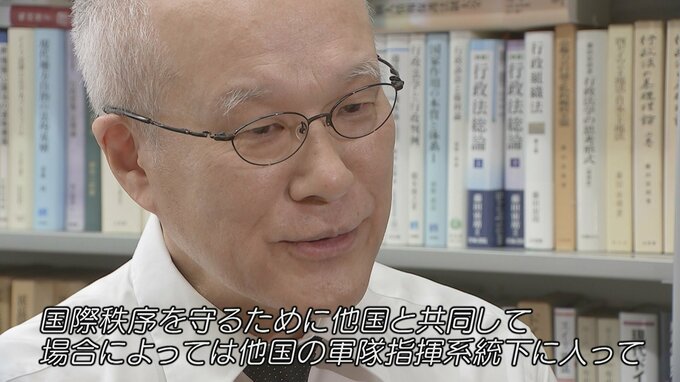

長谷部教授

「憲法のどこをどう読んでみても、国際秩序を守るために他国と共同して、場合によっては他国の軍隊指揮系統下に入って、ともに武力を行使するという結論が出てくる余地は到底あり得ないと思います。そういう意味で、もう一度憲法を読み直していただきたい」

岸田総理は、訪米した際の晩さん会のあいさつの最後に、アメリカのSFドラマ「スタートレック」のセリフを引用し、こう述べた。

岸田総理

「日本とアメリカはかつてなく結束しています。果敢に、前人未踏の地へ行こう」

アメリカとともにどこへ行こうとしているのか。

長谷部教授

「秋の大統領選挙によってはアメリカ自体がどんな国になってしまうのか。日本国民を道連れにするというのであれば、よくよく考えたうえでの言葉にしていただきたい」