為替ストラテジストに聞く 介入のタイミングと効果

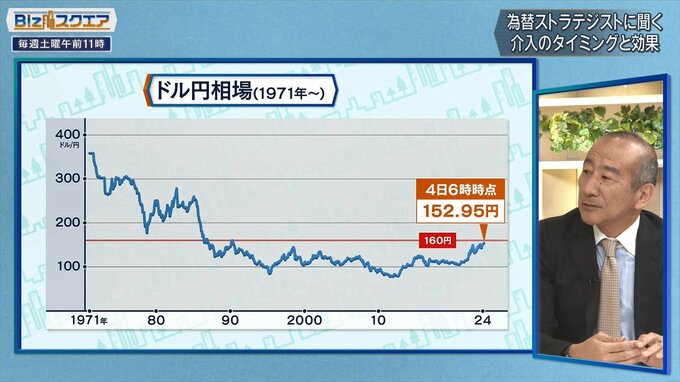

――29日の月曜日160円を付けた後、154円台まで一気に円高が進んだ。また2日の早朝にも157円台半ばから153円まで、4円以上円高が進んだ。このツーチャンスの為替介入をどう分析するか。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

最後の砦と思われる160円。ここで実施してもう1回やったと。ある意味でスムージングオペレーションという限界はあると思うが、それを知った上で財務省はもうやらざるを得ないということで、介入をやったと思う。

――2日はむしろ円相場がやや円高を目指してるようなときに追い打ちをかけるような感じでクリーンヒットだったかなと思うが。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

東京市場がオープンする前、多分ウェリントン市場でやったと思うが、そういうのも含めてどこでもいつでもやるよというメッセージは残せたかなと思う。

――151~2円が防衛ラインと言われていたので、遅すぎではないか。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

実は152円は去年一昨年の高値でもあるので、そういう意味で言うとそこを守るべきだったと思うし、なんせ160円を超えると、あんまり伸びしろがないので、その手前でやるべきだったなと思う。

――2022年の介入のときは151円ぐらいでやっている。それから去年の暮れに円安局面になったときもこのあたりがピークだったので、市場はみんな身構えていた。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

やはりそこは当然皆さん意識するところなので、152円を超えてしまうとあっという間に160円までいってしまったという意味で言うと、そこは本来なら入るべき良いポイントだったかなと思う。

――政府が持っている外貨準備を挙げてみた。現金で持っている預金は1550ドル、約23兆円ということで、今8兆円使ったとすると、残りのすぐに使える金は15兆円ぐらいか。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

理屈から言えば、この証券も売ってもいい。ドルを調達してそれを売ればいいということ。

外貨証券、ドル建ての証券を売ることになると、アメリカの金利上昇圧力にも繋がるからあまりアメリカはいい顔をしないだろう。

――アメリカ国債を売ってアメリカの金利が上がったら、円安に振れるわけだから、元も子もないというか本末転倒だ。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

理屈はできるが、実務的にはやはりこの預金と言われるこの水準で収めておきたいのは当局の本音ではないかと。

――普通に考えるとあと3、4回くらいしかできないということ?

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

要は介入だけではやっぱり限度があるということは、この数字から見ても明らかだと思う。

――当局はどれぐらいまでもっていきたいと思っているのか。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

やはり、152円からその下、できれば140円台にもってきたいだろう。

年初来ドルのインデックスが大体4%前後上昇している。これはドルの金利が上がっているから。

――ドル高が全体として4%ぐらい進んでいる。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

これをドル円に当てはめると大体146~7円ぐらい。その辺まで可能であればもっていきたいと思っている。ドル高ではあるけれど円安ではないということ。

――今回の円安局面はかなり逼迫した状態だということを常々主張しているが、通貨危機前夜くらい危ないと見ている?

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

このチャートでも明らかな通り、160円を超えてしまうと200円まであまりチャートポイントがない。これはやはり相当やばい水準だと思うし、そういう意味で言うと結果的に今はもう非常時に近いと思う。

――我々はこの40年ずっと円高時代に生きてきたので、円安は心配しないでいいと思っていたが、アルゼンチンや遠い新興国のような通貨危機は怖い?

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

通常はこういうことは起きない。特に先進国の市場では起きないが、そういうようなことが話題になってしまうと、実は為替市場自体は実物資産がないから、理論的にはいくらでもできてしまう。そういう意味で言うと、一旦その投機筋が牙をむくと正直言って日銀だけでは中央銀行だけでも対応できない。それぐらい大きな市場。逆に言うと当局としては非常時に陥らないことが大事。ところが今、非常時のもう本当に近くの入口まで来ている。それはこのチャートから見ても明らかだと思う。

――かつてはポンド危機というイギリスの通貨危機があって、結局当局も負けている。

バルタリサーチ 花生 浩介氏:

それは本当に何十年に1回の話だが、少なくとも水準を見る限り、そこまで来てしまった。