(若狭キャスター)

辞職が相次いでいて、3町長それぞれ三者三様のようにも見えますが、その背景には共通点があったようですね。

(柳沢アナ)

この3件の調査報告書を読むと共通点が分かるんですね。まず「ハラスメントが長期間・継続的に行われていたこと」。そして「町長のハラスメントへの認識・理解不足」。さらに町長に意見をできる人がいなかったり独裁政治になっていたりと「歯止めをかける人がいない」ということ。そして「防止策が不十分だった」という点です。ハラスメントへの措置を取る制度がなかったり、ハラスメントの相談窓口があっても機能不全だったりということなんですね。

(若狭キャスター)

これは、まさに私たちも再三申し上げている「本人の資質の問題」と「組織の仕組みの問題」、この2つがあるということですよね。

(大石アンカーマン)

やはり、町長というのは絶対的な権力があるんですね。だからこそ「裸の王様」になってしまいがちなんですね。知人が町にも大勢いるので「なあなあ」になってしまうと。それではトップが交代したら大丈夫なのかということなんですが、「トカゲの尻尾切り」という言葉がありますが、トップである町長の首を切ったとしても問題は残ると思うんです。

池田町で被害に遭った女性の方は「声を上げても否定される職場だった。無関心を貫く職場だった」という話をされていました。

東郷町の副町長に聞いてみたところ、苦情処理委員会というのがあり、副町長がトップだったそうですが、町長への苦情は上がってこなかったと。つまり現場で何が起きても、そういった声が吸い上げられないような体質だったわけですよね。だからトップが交代したとしても、組織の体質が変わらなかったら問題解決にはならないということを取材してみて改めて感じましたね。

(若狭キャスター)

そうなると、東海地方の自治体が全て、そうした脆弱な組織なのかと思うと、ハラスメントに取り組んでいる自治体もあるんですよね。

(柳沢アナ)

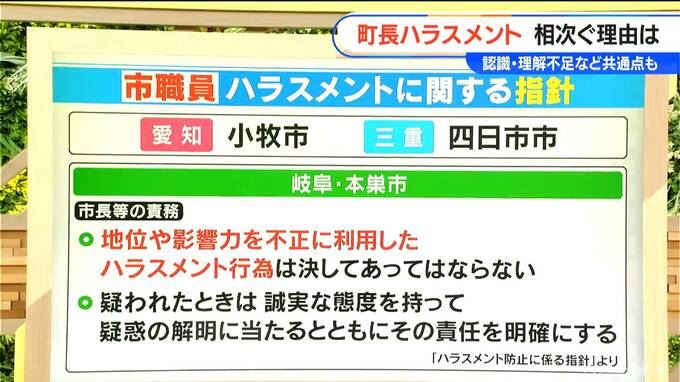

愛知県の小牧市や三重県の四日市などは、職員のハラスメントに関する指針を作っています。また、岐阜県の本巣市では、市長を含めた指針・対策を作っていまして「地位や影響力を不正に利用したハラスメント行為は決してあってはならない」と記されているんですね。

(若狭キャスター)

ハラスメントの蔓延が業務に支障をきたして、町の政治に悪影響をもたらしていたという報告書の内容もありました。私たちは、住んでいる自治体に税金を納めていますので、自治体の政治が進まないというのは「いかがなものか」と思います。そういった意味でも、住民側も自治体の中でのハラスメント対策がどのように進められているのか、関心を高める必要がありそうです。